Ramón Pérez de Ayala, A. M. D. G.

Traduction de Jean Cassou

Le deuxième roman de l’écrivain asturien Ramón Pérez de Ayala (1880-1962), A. M. D. G. Scènes de la vie dans un collège de jésuites, a été publié en 1910. L’intrigue, qui s’inspire largement des années de collège de son auteur, est une charge féroce contre l’esprit et la méthode de la Compagnie de Jésus. Il a été traduit en français par Jean Cassou et publié aux éditions de La Connaissance en 1929.

On en sait plus sur les circonstances qui présidèrent à cette traduction grâce au témoignage de l’éditeur, René Louis Doyon (Mémoire d’homme. Souvenirs irréguliers d’un écrivain qui ne l’est pas moins. Ed. La Connaissance, 1952, p. 105) :

Je me réjouis d’avoir publié de très nobles études de Cassou et de lui avoir demandé la traduction du douloureux roman du Castillan Perez de Ayala, A. M. D. G., Scènes de la vie dans un collège espagnol de Jésuites. Cette traduction, à quoi on a reproché même sa minutieuse exactitude, eut un grand retentissement, non seulement dans les milieux littéraires, mais dans le monde pédagogique. Je ne comprends pas encore pourquoi Jean Cassou ne l’a jamais comprise dans son Panorama de la Littérature espagnole, non plus que dans ses différentes bibliographies. Il a toujours convenu que c’était par oubli, et c’est fort probable, car il a des négligences de poète.

Il est exact que dans le volume des Panoramas des Littératures contemporaines consacré à la Littérature espagnole, rédigé par Jean Cassou et publié en 1931, soit deux ans après la parution de sa traduction, ce dernier ne la mentionne pas, sans pour autant omettre de commenter élogieusement le roman de Pérez de Ayala :

La perfection stylistique de Pérez de Ayala n’est pas autre chose qu’une forme de burlesque espagnol si grave et si subtil. Sous des aspects divers, qu’il écrive des poèmes, des romans ou des essais, c’est ce rire profond et retenu qu’il fait entendre. Ce qu’il veut, ce n’est point tant nous présenter des personnages ou nous proposer des thèses que d’exercer notre esprit en une suite de vacillations éblouissantes et pleines de risques. Ayala a de qui tenir cette dialectique savante et trouble :et c’est contre ses premiers maîtres qu’il a retourné ses armes. A. M. D. G. (1910) est le livre le plus noir qu’on puisse rêver : c’est un chef-d’œuvre d’ironie pesante. Et pour cette horrible critique de l’éducation jésuite la phrase d’Ayala s’est faite à la fois plus caressante et plus blessante que jamais.

Il y a du prêtre chez Ayala ; il y a aussi du torero.

Malgré ce que laissait espérer ce commentaire élogieux, l’idée de traduire cet ouvrage ne lui vint pas naturellement ; elle lui fut suggérée par son éditeur, s’il faut en croire ce dernier, cité plus haut. Entreprendre la traduction d’un roman publié quelque vingt ans auparavant ne manifeste pas, en effet, un grand empressement de la part du traducteur. Aussi est-il plus logique de penser que c’est à l’initiative de René-Louis Doyon qu’on la doit.

L’adjectif « douloureux » dont celui-ci qualifie le roman suggère qu’il en fut ainsi. Car, s’il est fort probable, en effet, que remuer ces cruels souvenirs d’enfance pût être une épreuve pour Pérez de Ayala, on doute qu’il en ait été de même pour le traducteur français. En revanche, cet adjectif pouvait venir naturellement sous la plume de l’éditeur, dont on sait qu’il fut lui aussi élève des Jésuites. Dans Mémoire d’homme (p. 15), il expédie cet épisode de sa vie en une phrase qui tombe comme un couperet : « Après un séjour en Piémont dans un collège de R. R. P. P. Jésuites[1], où je bâclais hâtivement quelques humanités, en 1908, je devais regagner Alger par Marseille ». On est bien loin d’une quelconque adhésion aux bons Pères. Doyon s’éloigne d’ailleurs radicalement de toute vocation religieuse dès sa jeunesse, à la suite, assure-t-il, d’un pèlerinage à Lourdes décevant. D’où l’idée que le rappel de ces années pût lui être « douloureux » et lui ait inspiré le désir d’ajouter à son catalogue d’éditeur une traduction du roman d’Ayala qui témoignait de sentiments proches des siens.

L’implication personnelle de René-Louis Doyon dans le projet est confirmée par la longue Préface (84 pages) datée de septembre 1928, dont il fait précéder la traduction : « Iñigo de Lozoya ou le triomphe de l’esprit militaire par René-louis Doyon ». Il la qualifie « d’essai d’ensemble sur l’organisme, l’esprit et l’activité de la Compagnie » (p. lvii), ce qui n’est pas usurpé, parce qu’elle s’appuie sur une bonne connaissance des textes réglementaires de la Société de Jésus et sur une bibliographie susbtantielle, pour autant qu’on puisse en juger, car il ne s’y réfère pas toujours directement.

Quant à l’esprit avec lequel il aborde le thème, il le présente ainsi :

Par précaution, il est peut être superflu de prévenir le lecteur avec quelle indépendance de vues, quelles considérations déférentes sans être sympathiques, les ressorts de la Compagnie vont être démontés. Ennemi irréductible de la société anonyme, des puissances qui utilisent une armée d’obscurs sacrifiés même sous un généreux pavillon, attaché aux psychologies des esprits renoncés qui ne peuvent vivre qu’à l’ombre des maisons mystiques, l’auteur n’apportera, dans cet essai, qu’une impartialité méritoire, même si elle est passionnée.

Disons, pour être plus simple (Doyon était connu pour son style volontiers pédant et même amphigourique), qu’il aborde son sujet en toute objectivité, mais qu’il n’hésitera pas à dénoncer ouvertement ce que la Compagnie tient à tenir caché. Il s’attache tout d’abord à la personnalité du fondateur puis analyse les principes qui régissent le fonctionnement de la Compagnie, sa puissance économique et son ambition politique.

Cet essai liminaire n’a guère de lien avec le roman qui suit. Il ne réserve qu’une brève allusion à son dénouement. Au Père Atienza, qui s’enfuit du collège, son ami Trelles demande : « Croyez-vous que l’on devrait détruire la Compagnie de Jésus ? ». Le personnage de Pérez de Ayala y répond sans ambages : « De fond en comble ! ». Doyon, en revanche, est beaucoup plus nuancé (p. lxxxiii) :

En résumé, les jésuites sont-ils un danger social ; ou doit-on poser cette question comme le héros du beau roman de R. Perez de Ayala : « Faut-il détruire la Compagnie ? ». L’auteur de cet essai ne répondra point par l’affirmative ; il ne croit pas la force des jésuites si redoutable ; leur action n’est nocive qu’à certains tempéraments qui subissent leur emprise ; […] les États, certes, ont le droit de limiter son action quand elle va à l’encontre de la liberté des citoyens et établit des compromis d’autorité, des ingérences extérieures. Si l’on reconnaît à l’œuvre d’Iñigo qu’elle n’agit que pour recruter d’autres soldats, on redoutera moins son autofécondation ; ne rentrent dans les ordres religieux, ne restent chez les jésuites que les esprits que convainc, qu’abaisse la vérité enseignée par ce saint tragique de la tragique Espagne.

En ne condamnant pas la Compagnie aussi radicalement que le personnage de Pérez de Ayala, Doyon prend, de fait, ses distances à l’égard du roman. Cette attitude, pour le moins ambiguë, est, en outre, inexplicable, parce qu’elle contredit le fait que, tout au long de son traité, il n’épargne pas cette institution. Elle est aussi maladroite. On attendrait, en effet, que l’éditeur, dont on a tout lieu de penser qu’il fût à l’initiative de la traduction, ne se contentât pas de le qualifier de « beau roman », ce qui s’apparente à une formule de courtoisie obligée plutôt qu’à une opinion sincère.

Quant au reproche fait à Cassou de n’avoir jamais mentionné sa traduction « dans son Panorama de la Littérature espagnole, non plus que dans ses différentes bibliographies », il est justifié, même si elle figure dans la liste de ses œuvres reproduite en page de garde.

On ne peut donc écarter l’idée que Jean Cassou ait pris ombrage de l’encombrante présence de son éditeur en tête de sa traduction et qu’il n’ait pas partagé sa façon de ménager la Compagnie de Jésus. Peut-être n’a-t-il pas voulu faire de publicité à cet essai liminaire. Ce n’est qu’une hypothèse, mais elle expliquerait un silence qui visiblement importunait son éditeur.

Il pouvait s’agir aussi d’une fâcherie passagère, entre deux connaissances d’assez longue date. Dans sa Mémoire d’homme, Doyon évoque les nombreux hommes de lettres qui fréquentaient sa maison d’édition et collaboraient à sa revue (p. 104-105)[2].

Parmi nos jeunes amis, le groupe dit des Lettres Françaises, Jean Cassou, Georges Pillement, Maurice Moreau et André Wurmser, furent d’actifs collaborateurs. Le premier d’entre eux, Jean Cassou, tant par l’antériorité de notre rencontre que par la considération que je lui ai témoignée et lui garde toujours, est un esprit riche de dons, d’une psychologie curieuse, un véritable volcan d’imagination, de lyrisme, de suggestion : c’était le Belphégor de cette pléïade dissociée.

Le portrait que Doyon trace de Jean Cassou est certes élogieux et probablement sincère, mais on y perçoit une forme d’incompréhension devant certains comportements de son jeune ami, compensée par l’indulgence qu’autorise leur différence d’âge (Doyon est plus âgé de douze ans). Cette attitude protectrice de Doyon a pu aussi indisposer Jean Cassou qui, en 1929, n’était probablement pas disposé à supporter un quelconque chaperon.

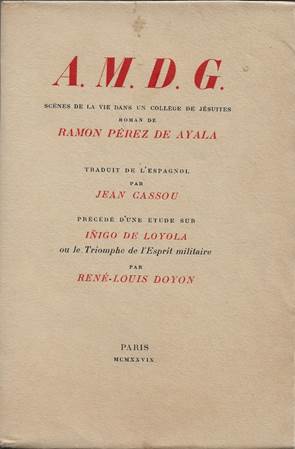

Couverture et 4ème de couverture de l’édition numérotée.

On observera la coquille de la date : mcmxxvix pour mcmxxix.