Coloquio Escritura y ejemplaridad en la literatura española medieval

Quien calla dice mucho. Drama crítico

Coloquio Escritura y ejemplaridad en la literatura española medieval

Casa de Velázquez, Madrid, 28 de febrero de 1978

Tuve la suerte de poder pasar tres cursos (1976-1979) como becario en la Casa de Velázquez de Madrid. Los aproveché para preparar mi primera edición del Rimado de Palacio y redactar gran parte de la Tesis sobre Pedro López de Ayala, que leería en junio de 1980.

A petición del Director de la Casa de Velázquez, me tocó organizar un acto, entre coloquio y mesa redonda, sobre un tema de mi elección. Después de consultarlo con Madeleine Pardo, opté por el que encabeza este documento, porque era una vía de investigación que compartíamos, ella y yo. Debo confesar que el tema era lo de menos. Importaba más reunir el mejor elenco posible de medievalistas españoles y algunos extranjeros con el fin de lucir la política cultural de la institución. No resultaba nada fácil limitar las intervenciones a cuatro y que la suma de ellas ofreciera una exposición, si bien no exhaustiva, por lo menos bastante completa de la temática elegida. Además, yo carecía de un conocimiento suficiente de las relaciones personales e intelectuales que mantenían las personalidades invitadas para poder ahorrarme algún incidente previsible. Por fin, las circunstancias no me eran del todo favorables, porque esa tarea inesperada me alejaba de otras imprescindibles, entre otras la de reanudar el trabajo de mi Tesis, que había quedado algo arrinconado a consecuencia de la preparación de la edición, que estaba a punto de publicarse en la editorial Gredos. Así y todo, no tuve más remedio que cargar con ese compromiso.

Esa experiencia me dejó un recuerdo mitigado. Entre los buenos, apunto el haber disfrutado de la presencia de excelentes colegas, españoles y extranjeros, y el haber iniciado una amistad con Keith Whinnom, que se concretó con una residencia de un mes en la Universidad de Exeter en febrero de 1981 (allí me pilló el Tejerazo). Hubo momentos más conflictivos, siendo el principal la reacción de Daniel Devoto ante lo que le pareció una falta de respeto hacia él, que se prolongó algún tiempo y dio lugar a un una mise au point de su parte. Lo que pudo transformarse en un conflicto no pasó de un enfado del que nuestras relaciones futuras adolecieron ciertamente, pero sin mayores consecuencias.

Reproduzco aquí los documentos centrándome en los intercambios que tuve con el Profesor Devoto.

Agradezco a mi amigo Juan Miguel Valero la revisión de estos textos y los oportunos comentarios que de ellos ha hecho.

NB. El resumen de las ponencias de P. Heugas-Lacoste, K. Whinnom y la de M. Pardo y mía fueron publicadas en los Mélanges de la Casa de Velázquez, tome 15, 1979, págs. 582-593, 594-601 y 602-604.

Primera circular que dirigí a Daniel Devoto, Paul Zumthor y Pierre Heugas-Lacoste, con fecha del 17 de diciembre de 1977

Monsieur le Directeur de la Casa de Velázquez m’a proposé d’organiser un colloque sur un sujet de littérature de mon choix. En accord avec mes deux camarades hispanistes de la Casa [Jean-Michel Lasperas y François Etienvre], j’ai choisi le sujet suivant : Écriture et exemplarité. Nous entendons par là, à la fois la fonction exemplaire de la littérature médiévale (ou d’une certaine littérature médiévale) et aussi, et j’oserai dire surtout, les principes et les techniques d’écritures qui débouchent sur cette exemplarité. Nous souhaiterions que cette journée fût l’occasion d’une réflexion théorique et méthodologique sur cet aspect de la littérature médiévale, et nous ferons notre possible pour que les résultats de cette réflexion collective soient publiés afin de servir, même modestement, à l’avancement de la recherche dans ce domaine.

Pour plus d’efficacité, nous avons voulu limiter le nombre d’intervenants : trois ou quatre chercheurs résidant hors d’Espagne seulement, mais dont le prestige et la qualité des travaux puissent contribuer de manière décisive à la réussite de cette journée. C’est pourquoi nous faisons appel à vous, car nous avons été vos élèves ou vos lecteurs passionnés. Nous serions très heureux si vous acceptiez notre invitation. Pour l’instant, nous ne vous demandons qu’un accord de principe.

Le colloque aurait lieu entre le 22 et le 25 février prochains [1978]. Il se tiendra à la Casa de Velázquez où vous serez hébergé. Pour les autres conditions pratiques, l’administration de cet établissement vous les communiquera un peu plus tard, vraisemblablement par mon truchement. Feront l’objet d’une invitation : Paul Zumthor, s’il est en Europe en ce moment-là ; Pierre Heugas-Lacoste ; un collègue britannique non encore désigné [Keith Whinnom] ; enfin de nombreux chercheurs espagnols. Si vous jugez que quelqu’un d’autre doive être invité, n’hésitez pas à nous le signaler : nous vous en serons très reconnaissant.

Bien entendu, vous aurez toute liberté de choisir la nature de votre intervention : exposé théorique, commentaire d’une œuvre précise, ou simplement participation à la table-ronde.

Étant donné la brièveté des délais qui nous sont imposés, je vous serais infiniment reconnaissant de bien vouloir m’adresser une réponse rapide.

En espérant qu’elle sera positive, je vous adresse, au nom de mes camarades et en mon nom propre, nos plus respectueuses salutations,

Michel Garcia.

Respuesta de Daniel Devoto:

Ciboure, le 30 décembre 1977

Cher Collègue,

C’est avec grand plaisir que j’accepte votre aimable invitation. Pour le moment, je pense être un écouteur attentif, participant surtout à la table-ronde ; si toutefois vous croyez qu’un commentaire de texte aurait quelque intérêt – je veux dire le commentaire d’un texte précis – dites-le moi, et je tâcherais de m’en charger (le conditionnel ne vise que la distance qui me sépare de la BNP [Bibliothèque Nationale de Paris]).

Dans l’attente de vos nouvelles, recevez mes salutations « cordialissimes »

Daniel Devoto

PS. Votre lettre du 17 n’est arrivée qu’hier. Je vous expédie celle-ci par exprès. Valete.

Segunda circular a cada participante

Reproduzco la que dirigí a Daniel Devoto

Le 19 janvier 1978

Mon cher collègue,

Je vous confirme la tenue du colloque, mais la date en a été légèrement retardée pour des raisons pratiques. Le colloque est définitivement fixé au mardi 28 février.

Lors de notre prochaine correspondance (qui sera la dernière), nous vous enverrons la circulaire contenant le programme précis de cette journée. Pour ce qui est des questions pratiques, elles vous seront précisées aussi à ce moment-là. Je peux cependant vous annoncer d’ores et déjà que votre billet vous sera remboursé ici-même (gardez-le bien sur vous) et que vous serez hébergé (logement et repas) pendant votre séjour. Nous vous accueillerons à la gare si vous voulez bien nous indiquer l’heure de votre arrivée.

Étant donné que nous allons « théoriser » le plus possible, pour tirer le profit maximum de cette simple journée de travail, il n’est peut-être pas nécessaire que vous vous déplaciez à la BN de Paris. Nous comptons sur votre grande érudition pour donner corps à la réflexion collective. Je suis d’avis que les interventions en forme d’exposés soient peu nombreuses, afin de laisser du temps à la discussion. Pierre Heugas-Lacoste fera un exposé général sur Berceo. Je souhaiterais qu’un chercheur espagnol intervienne aussi. Enfin, j’essaierai, dans le courant de l’après-midi, d’exposer une « théorie » sur le sujet, en tenant compte de ce qui aura été dit jusque-là.

Outre Heugas et vous, a accepté de venir le professeur de l’Université d’Exeter, Keith Whinnom. P. Zumthor, malheureusement, est bloqué au Canada. Quant aux espagnols, nous aimerions avoir Alberto Blecua et Francisco López Estrada, lesquels se chargeraient, en outre, de battre le rappel de leurs compatriotes médiévistes.

Je posterai la prochaine lettre de France, le 13 ou le 14 février, pour qu’elle vous parvienne au plus vite.

Nous nous faisons une joie de vous avoir parmi nous bientôt. Je profite de l’occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 1978 et je vous adresse mes plus cordiales salutations.

Michel Garcia.

PS. Pierre Heugas me fait remarquer que l’indication des dates initialement prévues prêtait à confusion :je vous précise donc que le colloque ne durera qu’une journée, en l’occurrence celle du 28 février.

Los colegas españoles que honraron la invitación, algunos de ellos al inicio de una brillante carrera, fueron: Rafael Lapesa, Francisco López Estrada, Diego Catalán, Francisco Rico, José Fradejas Lebrero, Jaime Moll, Isabel Uría, Nicasio Salvador Miguel, Domingo Yndurain, Pedro Cátedra, Alfonso Rey, Amancio Labandeira, Víctor Infantes (José Caso González y Alberto Blecua no pudieron venir).

Teniendo en cuenta las respuestas de cada ponente invitado, el programa de la jornada quedó fijado como sigue:

Mañana

Moderador: Daniel Devoto

Pierre Heugas-Lacoste, “Estrofas iniciales y estrofas finales en los Milagros de Nuestra Señora”

Michel Garcia: “La investigación francesa sobre el tema”

Tarde

Moderador: Francisco López Estrada

Keith Whinnom, “La investigación británica sobre el tema”

Francisco Rico, “Escritura y ejemplaridad del yo medieval”

Balance provisional: Apuntes para una teoría de la ejemplaridad en la escritura medieval a cargo de M. Garcia.

Por la razón que fuera y que me cuesta trabajo explicar hoy precisamente, más de 40 años después, –– cansancio mío y de la asistencia por una sesión de la tarde más larga de lo previsto, derrumbe psicológico de mi parte (me sentí cohibido ante el derroche de erudición que caracterizó varias de las intervenciones en el coloquio) –– renuncié a presentar el balance final. Sin duda contaba con la grabación de las intervenciones para publicarlas en los Mélanges, lo que me parecía más útil que resumir malamente lo que se había dicho a los que lo habían oído. No podía sospechar que un fallo técnico tendría como consecuencia que se perdieran las grabaciones. El hecho es que el final fallido deslució bastante el acto, de lo que siempre me arrepentí [algo de ello comento en la carta que dirigí el 11 de marzo a Madeleine Pardo y que reproduzco aquí por ese motivo].

Al que peor le sentó, fue a Daniel Devoto. Se sintió frustrado por el modesto protagonismo que le había correspondido a lo largo del día y quiso compensarlo con un texto titulado “Justificación de un silencio”. Conservo una copia dactilografiada y corregida a mano por D. Devoto, que reproduzco al final de este dossier, precedida de las cartas que intercambiamos él y yo, más una del Director de la Casa. Más allá del tono polémico, incluso agresivo, que usa D. Devoto y que proporciona una idea bastante exacta de su carácter y del alto concepto que se hacía de su misión de crítico, merece la pena no perderse esta muestra de su erudición. Sin embargo, conviene señalar que la parte expositiva de su texto (la segunda) dista mucho de estar inspirada directamente en el coloquio. Se trata, en realidad, de un capítulo de la Tesis que estaba a punto de leer en la Sorbona y que nos ofrece aquí como primicia sin decirlo. Recuerdo que, durante la lectura de la Tesis (a principios del año 1980), citó e incluso cantó el “je chante pour moi-même, je chante pour moi-même” de la Carmen de Bizet que menciona ahí.

Carta a Madeleine Pardo

11 mars 1978

Chère Madame,

Je vous adresse ci-joint le support de mon intervention lors du colloque qui s’est tenu à la Casa de Velázquez le 28 février, et qui avait occasionné notre rencontre, lors de mon dernier séjour à Paris.

Le premier schéma correspond à la conversation que nous avions eue. Disons qu’il exprime ce que j’en ai retenu. J’espère ne pas y avoir trop trahi votre pensée, même si je ne doute pas que son caractère excessivement escueto, surtout dans les références aux textes, risque de vous décevoir. C’est pour remédier à ce défaut que je vous l’adresse en vue de sa publication dans les Mélanges. Je tiens à vous préciser qu’il n’y a aucun inconvénient à ce que cette publication soit sensiblement différente de ce que j’ai effectivement dit lors de ce colloque. Une publication, à laquelle, qui plus est, votre nom sera associé, ne doit pas être le reflet exact de ce qu’aura dit votre porte-parole peu inspiré à des interlocuteurs qui, de toute façon, n’auront conservé qu’un vague souvenir de ce qu’ils auront effectivement entendu. N’hésitez donc pas à sabrer et à amplifier à votre guise : ces deux pages de moi ne sont qu’une ébauche, qu’une cire qui attend votre empreinte (voilà que je donne dans le lyrisme !).

Les deux autres pages sont le fruit de ma propre élucubration, en partie, je l’avoue, nourrie par notre discussion. J’aimerais, si cela ne vous ennuie pas, que vous me donniez votre avis et vos conseils pour l’améliorer. Le tout est plutôt décousu, mais j’avais conçu ces notes comme un point de départ pour une discussion. De discussion, il y en eut, mais pas dans le sens que nous espérions. Nos amis espagnols, –– et il y avait là pratiquement la plana mayor du médiévisme hispanique –-, répugnent à théoriser. Je les soupçonne d’être tellement érudits dans leur discipline qu’ils ont du mal à raisonner autrement que par analogie (comme les auteurs d’exempla) ou par référence à des œuvres antérieures susceptibles d’avoir fourni une source à tel auteur.

Inutile de vous dire quelle dure épreuve j’ai passée devant cet étalage de science, qui me faisait mesurer par contraste et paradoxalement mon incommensurable ignorance. Au point que j’ai rengainé plusieurs interventions, parce qu’elles se référaient à un nombre d’œuvres ridiculement restreint. On a cité ce jour-là plusieurs dizaines de titres de la littérature médiévale : latines, castillanes, françaises… Et moi qui avais en plus des préoccupations de maîtresse de maison (a-t-on prévu assez de déjeuners pour tous ces invités ; comment les asseoir à table pour le dîner ; untel saluera-t-il untel alors qu’ils défendent des conceptions critiques apparemment irréductibles ? ; l’horaire sera-t-il respecté ; penser à réserver une place près du président de séance à telle autorité, à qui, de surcroît, il conviendra de donner la parole de façon à le mettre en évidence, comme l’exige sa grande notoriété, l’épreuve a été rude et j’avais bien raison de m’y être refusé jusque-là.

Enfin, comme ces personnalités ont manifesté le souhait de se retrouver l’an prochain pour renouveler l’expérience, le bilan n’est, tout compte fait, pas été trop négatif.

Je compte sur vous pour m’aider à accomplir le dernier acte de ce colloque, qui consiste en la publication des textes. Je vous en remercie d’avance.

Bien cordialement à vous,

Michel Garcia

Correspondencia con Daniel Devoto

Ciboure, 3 de abril de 1978

Mi estimado colega,

La impresión de que nuestro coloquio no llegó a conclusión alguna me preocupa y me pesa desde hace bastante tiempo. Si no me equivoco, las ponencias y su discusión aparecerán en Mélanges de la Casa deVelázquez el año próximo. ¿Qué opina Usted de un comentario sobre el desarrollo del coloquio, y sobre las posibles razones del “punto muerto” en que se interrumpió? Si a Usted le parece conveniente, yo podría encargarme de redactarlo (más aún: me parece obligatorio, para mí, el redactarlo; su publicación, como corolario del relato del propio coloquio, o independientemente, podrá discutirse; pero la necesidad, para mí, de aclararlo, me parece obligatoria).

Usted me dirá su opinión sobre esto. Reciba, con mis mejores recuerdos por la cordial recepción, mis amistosos saludos.

Daniel Devoto

Madrid, 13 avril 1978

Cher Monsieur,

L’intérêt que vous portez à notre colloque du 28 février et à la publication qui va en résulter me touche profondément.

Je n’ai pas encore eu l’occasion de m’entretenir du contenu exact de ce qui serait publié dans les Mélanges avec les responsables de la publication, c’est-à-dire monsieur le Directeur et monsieur le Secrétaire Général. Je comptais leur proposer la reproduction des exposés, du moins de ceux qui me parviendraient à temps, ainsi que des points les plus intéressants de la discussion.

Je suis prêt, bien entendu, à proposer aussi la publication de votre commentaire, qui ajoutera une dimension critique indispensable au compte rendu d’une réunion de réflexion. Simplement, je crois qu’il serait bon que vous m’envoyiez un résumé de votre texte afin de permettre aux responsables de la publication d’avoir une idée de son étendue.

Je vous renouvelle mes remerciements pour cette manifestation d’intérêt et vous prie d’agréer, cher Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux.

Michel Garcia

Ciboure, 8 de mayo de 1978

Mi estimado colega:

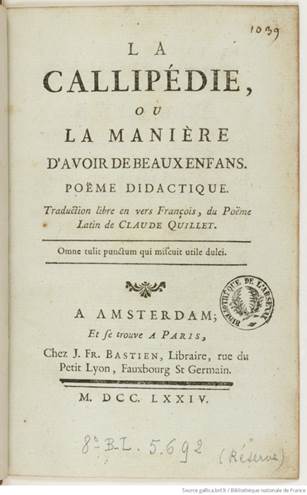

Lo que me propongo redactar, a propósito del coloquio del 28 de febrero pasado, es una serie de pequeñas reflexiones, basadas en que la peculiar especialización filológica y literaria de la mayoría de los participantes (a diferencia de los grandes maestros de la filología del siglo pasado, que concedían a la literatura llamada “popular” una diligente atención), que les impide considerar la narrativa medieval con una óptica apropiada. Consideraría en particular la ponencia de Francisco Rico, y daría por último algunos ejemplos de temas narrativos antiquísimos adoptados por la literatura actual, especialmente en Francia (Camus, Jouhandeau, Gide, Cocteau – con una carta inédita -, etc.)

Debo confesarle que mi posición, frente a la discusión de la tarde, es francamente adversa (y de ahí mi silencio: me pareció inútil predicar contra el refrán: “on ne prêche qu’aux convers” [léase “convertís” NdE]. Pero creo también que es útil que mi disensión aparezca junto con los otros textos relativos al coloquio, de modo que no pueda decirse que he sacado fuera de casa lo que debió de lavarse en ella.

Reciba Usted, con esta declaración enteramente franca, el muy cordial saludo de

Daniel Devoto

Madrid, le 31 mai 1978

Cher Monsieur,

Monsieur le Directeur de la Casa de Velázquez m’a donné son plein accord pour la publication de votre texte dans les Mélanges, en même temps que les autres exposés du colloque de Littérature médiévale. Il m’a chargé de vous dire seulement qu’il conviendrait que vous limitiez votre contribution à 15 pages dactylographiées à double interligne : les Mélanges devront, en effet, publier un colloque d’Histoire dans le même numéro.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir votre texte au-début du premier trimestre de la prochaine année universitaire et, de toute façon, avant le mois de décembre.

J’ai hâte de lire votre communication.

Je vous prie d’agréer, cher Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux.

Michel Garcia

Madrid, le 13 décembre 1978

Cher Monsieur,

Nous avons bien reçu votre participation au colloque « Écriture et exemplarité dans la littérature espagnole médiévale », et nous vous en remercions.

Cependant, nous ne pouvons la publier telle quelle dans les Mélanges de la Casa de Velázquez. Et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord nous publions en français, aussi nous vous serions reconnaissants de nous remettre une version française. Par ailleurs, pour des raisons matérielles, nous ne publierons pas la discussion du colloque (d’une part l’enregistrement de l’après-midi est inaudible, d’autre part nous devons, faute de crédits suffisants, réduire le plus possible les Mélanges). Ne publiant aucune des interventions, nous ne pouvons par courtoisie envers les autres participants, publier l’intervention différée de quelqu’un qui s’est tu.

Aussi, nous vous proposons de faire apparaître votre contribution sous la forme d’une communication, en y donnant un titre à caractère scientifique et en réduisant largement le début – en gros les quatre premières pages – qui a un ton très polémique, étranger à notre publication. En tant que responsable de la rédaction, nous ne pouvons entrer dans un débat qui n’a pas eu lieu sur place et que nous ne pouvons lancer en raison du délai annuel qui sépare deux numéros de notre revue. En revanche, nous souhaitons que, sur le plan scientifique, chacun puisse exprimer son point de vue et ainsi avoir l’honneur de vous compter parmi nos collaborateurs.

En espérant que vous voudrez bien revoir votre texte et nous retourner la version définitive le plus rapidement possible, je vous prie d’agréer, cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments cordialement dévoués.

Bernard Vincent [Secrétaire général de la Casa de Velázquez]

Ciboure, le 18 janvier 1979

J’ai trouvé, à mon retour d’Espagne, votre aimable lettre du 13 décembre dernier. Je comprends parfaitement votre attitude en face d’un texte foncièrement incommode, ainsi que le refus de le publier « tel quel ». Je vous prie en revanche de comprendre que je ne veuille guère payer avec le sacrifice de la vérité le plaisir d’être publié par vous. Car en fin de comptes (sic), Monsieur le Secrétaire Général, vous « demandez à quelqu’un qui s’est tu », en toute simplicité, de se taire encore.

Et c’est à propos de cette formule de votre lettre que je me permettrai de vous signaler quelques faits que peut-être vous ignorez (je ne vous ferai pas l’outrage de vous renvoyer à mes travaux, qui montrent que je n’ai pas l’habitude de me taire lorsqu’il s’agit de questions touchant notre discipline scientifique). Mais je ne sais pas si vous savez qu’avant votre arrivée à la Casa de Velázquez, lorsque Monsieur Garcia m’invita à participer à la table ronde qui nous occupe, je lui demandai de me fixer un sujet de son choix pour ma ponencia, sachant – permettez-moi cette suffisance – que j’aurais quelque chose à dire sur n’importe quel aspect du sujet imposé. Monsieur Garcia me suggéra de « me taire » en refusant ma participation personnelle et en me confiant (ou en me confinant dans ?) le rôle neutre de moderador. En outre, entre la liste d’orateurs qu’on me communiqua et la composition définitive de la table ronde, postérieure à l’acceptation, il y avait de sensibles différences, en noms comme en qualités. « Todo esto, dicho en la reunión, etc. » J’avais, non seulement des raisons personnelles pour ne pas intervenir dans la séance de l’après-midi, mais encore des raisons scientifiques de me taire pour ne pas changer le cours d’un entretien que je voulais juger objectivement, et dont la valeur a été universellement reconnue comme nulle, même par ceux qui ont le devoir de le défendre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général et cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments cordialement dévoués.

Daniel Devoto

Justificación de un silencio

El título adoptado para la mesa redonda del 28 de febrero de 1978 en la Casa de Velázquez era lo suficiente claro – Escritura y ejemplaridad en la literatura española medieval – y a un tiempo lo bastante elíptico como para permitir una cómoda movilidad a los expositores, y aun tal vez una generosa comodidad en la elección de éstos: latitudes ambas que no quedaron sin aprovechar. La sesión de la mañana ofreció un excelente ejemplo positivo con la contribución de Pierre Heugas sobre los Milagros de Berceo, sin duda lo más sustancial de todo el coloquio. La sesión de la tarde, en cambio – salvando la comunicación relativa a “La investigación británica sobre el tema”, presentada por el profesor Keith Whinnom – no ilustró particularmente ninguno de los problemas explícitos o implícitos en el título de la reunión. La pieza oratoria principal – a juzgar por el tiempo que se le concedía: más del doble de lo otorgado al profesor Whinnom – corría a cargo del profesor Francisco Rico; cerraba el acto un “Balance provisional: apuntes para una teoría de la ejemplaridad en la escritura medieval”, seguido como todas las demás comunicaciones, de una “discusión”, pertinente o im-.

Fuerza fue confesar que ningún balance ni conclusión, siquiera provisionales, pudieron establecerse. Las razones para ello eran múltiples: quizás la más aparente fuera la falta de un cuadro cabal de trabajo, como consecuencia de la latitud (o laxitud) del título general. Nadie definió lo que se entendía por “ejemplaridad” – voz todavía más controvertible que su compañera “escritura” – y más de una exposición o acotación permitió sospechar que estos términos cobraban valores semánticos diferentes según los varios interlocutores. Una razón hay empero que se me parece como más terminante todavía, aunque parezca solamente la exasperada amplificación de la que precede: y es la total, o la casi total falta de especialización de no pocos participantes a la reunión, sin excluir a los más notorios. Entendámonos bien: la mesa redonda acogió una junta de distinguidos filólogos, en su mayoría profesores de literatura, y cabalmente informados de todos los problemas literarios y filológicos concernientes a la “literatura española medieval” y “su escritura”. Lo que no resultaba evidente eran sus competencias en lo tocante a la “ejemplaridad”, que no fue ni es un hecho de pura y simple “escritura” literaria, y que ni siquiera es un fenómeno simple y puramente medieval. La claridad con que esta situación se me presentaba decidió mi voluntaria abstención en la sesión de la tarde, cumplidos ya los gratos deberes que la distinción que se me otorgó y la cortesía de la recepción exigían. Pero me parecería indigno e la confianza que en mí depositaron los organizadores el renunciar al examen de las razones que motivaron el funcionamiento adverso de la reunión, y a exponer algunos ejemplos que considero aclaradores.

Volviendo al planteo precedente – necesidad de una particular competencia en materia de literaturas no escritas –, es indudable que los grandes maestros de la Filología Románica que ilustraron el siglo pasado tenían de la literatura medieval y sus problemas una visión mucho más amplia y rica que la nuestra. Basta recorrer los índices de sus revistas (Romania, Zeischrift für romanische Philologie, o sus homólogas italianas) para apreciar, junto a la descripción de manuscritos, los problemas etimológicos y los variados estudios sobre diferentes problemas literarios, la importancia concedida a la tradición oral contemporánea, y la riqueza de hipertonos que esta actitud agregaba a sus trabajos sobre la narrativa medieval. Mientras que hoy, por ejemplo, la Revista de Filología Española delega o relega a la Revista de dialectología y tradiciones populares casi todo lo concerniente al campo folklórico, Gaston Paris trataba con idéntico escrúpulo tanto a la vieja historia poética de Carlomagno como la reciente historia poética de Pulgarcito, porque las dos participaban, para él, de ambos terrenos, literario y folclórico. Milá y Fontanals mantenía, al ocuparse del romancero tradicional catalán o del canto de la Sibila, la misma categoría de cuidadoso precursor que luce en sus trabajos sobre la pura ‘escritura medieval”. No todo lo que en esta materia nos dejaron esos maestros es hoy entera y totalmente válido (que así sucede con toda labor humana), pero lo que interesa reconocer es que, cuando se escribieron, sus trabajos estaban al tanto de cuanto más adelantado se hacía en los dos campos tratados, ya en materia de literatura medieval, ya en lo referente al estudio de la tradición. Desdichadamente, los que vinieron después no conservaron idéntico dominio sobre ambos campos; y los que reconocen (y son los menos) el interés de la materia tradicional para los estudios literarios, van perdiendo paulatinamente contacto con los especialistas del folklore, y mantienen todo lo más – en lo relativo a esta disciplina – conceptos y formas de trabajo heredadas de sus maestros en literatura y filología, desentendiéndose de la inmensa labor realizada a ambos lados del Atlántico sobre el campo de la tradición oral.

Tomemos como ejemplo el caso del indiscutido maestro de la filología española, Don Ramón Menéndez Pidal: ni en su discurso sobre El Condenado por Desconfiado, ni en las sucesivas y reiteradas adiciones que lo prolongan, va más allá de Paul Meyer ni atiende del todo los trabajos de Köhler, Simrock, Gaster, Gerould y sus sucesores (y nombro solamente a los que él nombra): con los auxilios que él desatiende, ha sido posible ofrecer un cuadro algo más completo que el suyo de ese preciso tema narrativo tradicional. Y lo que vale para el maestro vale también para sus continuadores: Diego Catalán, al tratar de romances tradicionales, tiene que explicar, para hacerse entender, su nomenclatura familiar (véase en el Bulletin Hispanique, 61 (1959), pág. 150, la nota 3 de una veintena de líneas), reconociendo además que su terminología está lejos de ser terminante: “Naturalmente es imposible establecer una división tajante entre motivos y variaciones”; naturalmente que ello es imposible, si damos a estas voces el sentido que les da él, pero está lejos de serlo si seguimos las denominaciones universalmente aceptadas; y no se censura el hecho de presentar una risueña originalidad, sino el de ignorar (o postergar, que sería peor) un vocabulario técnico establecido, porque con ese vocabulario se eclipsa también el saber que lo ha codificado. ¿Qué pensaríamos de un médico o de un ingeniero que tuviera que traducir a sus colegas sus personales términos de anatomía o de matemáticas? Los ejemplos de esta impermeabilidad frente al hecho tradicional podrían multiplicarse: hace algunos años Bruce Wardropper se interrogaba sobre la canción “Las puentes se han caído”, utilizada por Ledesma, sin vincularla – siquiera en recuerdo del “London Bridge is falling down” – con la larga teoría de sacrificios propiciatorios de la construcción que perpetúan los juegos y las canciones populares, ya más que satisfactoriamente estudiados. El mismo descuido por el ámbito tradicional lleva a estudios tan poco “ejemplares” como el infortunado de Georges Cirot sobre “L’Hirondelle et les petits oiseaux dans El Conde Lucanor” (BHi, 33 (1931), 140-143) o el desdichadísimo de Armand Llinarès sobre “Deux versions médiévales espagnoles de La laitière et le pot au lait (RLC, 33 (1959), 230-234); y hasta un cervantista diplomado como Avalle-Arce ignora, en su más asediado como en la novela pastoril, la contribución de una superstición difundidísima. Pero tan peligrosa como la ignorancia de la materia tradicional es una aproximación insuficiente: en esta misma publicación (t. VIII,

[las diez líneas finales de la página no han sido captadas por la fotocopiadora]

[Itinéraire du conte mé]diéval de Rameline Marsan, “que comenzando por una introducción histórica y cultural, pasa al estudio de las obras y de los autores, y después, en forma muy útil, de los temas”. El libro de la Srta. Marsan es un solo disparate de setecientas páginas de largo, que sobre ignorar todo lo referente al estudio de la narrativa, ignora cuanto puede ignorarse de la literatura española y universal: para atenernos a algo de lo “histórico y cultural”, Berceo va bajando en él del siglo XIII para preceder, en el XI, al Poema del Cid (págs.138 n. 11, 156, 323, 669 y 681: dataciones todas diferentes); como la autora no sabe muy bien quién fue el profeta Daniel, lo coloca por dos veces “dans la fournaise” donde nunca estuvo, y, naturalmente, su conocida actuación en el “caso” de la casta Susana se convierte para ella en un relato árabe “aux origines certaines (!!!), bien hispanisé, en accord avec la réglementation fixée par le Fuero de Jaca “y no por el Deuteronomio (págs. 315, 546 y 562). Baste ahora con estos exempla, aunque me han sido necesarios media docena de páginas del BHi para ventilar tan sólo lo más gordo. Si este es uno de los dos “estudios fundamentales” sobre la narrativa medieval aparecidos últimamente, y si trata “en forma muy útil de los temas”, debe agradecerse al profesor López Estrada el caritativo silencio que guarda sobre el otro “estudio fundamental”; pero su juicio sobre éste permite abrigar cierta inquietud sobre su capacidad para dirigir una discusión centrada en la materia narrativa.

El expositor vespertino, designado por el propio Profesor López Estrada, parecería prometer una promisorísima ponencia, bautizada “Escritura y ejemplaridad del yo medieval”. Debo confesar (y mi situación es también la de muchos otros presentes) que me es imposible resumir la extensa improvisación del profesor Rico: sólo recuerdo que tras manifestar que sólo aportaba unas cuantas notas aisladas “que quizás no escribiría”, trató en seguida de Petrarca (cuyo yo medieval confieso no apreciar suficientemente) para seguir luego con los trovadores (cuya “ejemplaridad” literaria, para mí misteriosa, no se me aclaro en exceso por lo aportado); puedo asegurar además que el orador no explicó ni lo que entendía por “ejemplaridad” y por “yo medieval”, ni en que ese yo medieval se diferenciaba del yo a secas. En realidad, no cabía esperar del ponente ninguna orientación relacionada con el Folklore, disciplina ésta que le es enteramente ajena, como puede verificarlo quien recorra por su contribución al homenaje a Rodríguez Moñino, exposición que debería rondar – y no ronda – por esas regiones del saber. En su totalidad, la disertación del profesor Rico apareció como una fulgurante rapsodia (empleo a sabiendas la voz “fulgurante” en la acepción mitológica que le dan Jung y Kerényi, porque esta condición constituye su única contribución de índole tradicional a la asamblea), rapsodia que ratifica la envidiable versatilidad con que el joven erudito puede consagrarse a “todas las cosas y muchas otras más”, estén o no todas ellas incluidas entre la temática ofrecida al auditor.

Todo esto, dicho en la reunión, hubiera sido improcedente por muchas razones (la primera, mi deuda de cortesía con las autoridades de la Casa de Velázquez), y hubiera cobrado muy probablemente un desagradable matiz personal que no entra en mis intenciones críticas. Escrito ahora, reposadamente, es solo la opinión de un investigador sobre la labor de otros investigadores, y se la expone afrontando el riesgo de que sea invalidada por opiniones contrarias, también debidamente fundamentadas. Dicho eso, pasemos a lo que podría ser la contribución de mi experiencia a un debate sobre esta temática.

Con alguna intención cerré mi actuación de la mañana emparejando un recuerdo de infancia (el de un relato hecho por una prima de mi padre) con la lectura reciente de un relato ejemplar idéntico: “Pouilloux”, de Marcel Jouhandeau. La historia es conocidísima (baste citar el artículo de E. von Richthofen sobre los cuentecillos intercalados en el Corbacho de Alfonso Martínez de Toledo, aparecido en el Zeischrift für romanische Philologie, 61 (1941), 417-537; las páginas 18-21 y 423 de Les fabliaux de Bédier; el estudio de Giulio Bertoni “Il fabliau detto du pré tondu, en ZRPh 34 (1912), 488-489; el vocabulario de Correas, etc.). En mis dos versiones (una oral, de procedencia italiana; la otra francesa, y más que literaria), ambas idénticas entre sí, y diferenciadas de las versiones españolas más difundidas (véase ahora los textos reunidos por Maxime Chevalier, Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de Oro, págs. 195-198, y Folklore y Literatura: el cuento oral en el Siglo de Oro, pág. 135), el rasgo sobresaliente era la intervención del narrador – directa en el caso oral, en esguince en la versión escrita –: mi pariente la daba como algo sucedido en su tierra natal, cerca de Génova, y Jouhandeau la introduce en Chaminadour II, donde se acusa de haberse contentado con “noter le sujet des fabliaux qu’un autre écrira” (¡nada menos!) entre “la foule des petits faits” que dan realidad literaria a su aldea nativa. Los dos narradores se acogen, en grado diverso, a esa “ley de egocentrismo” folklórica, codificada hace cerca de un siglo, válida para el “yo medieval” (aunque se lo ignore) y para el yo del siglo XX, por la cual el que cuenta se presenta a sí mismo como el héroe o por lo menos como el testigo del hecho tradicional que refiere, y que opera no solo en los exempla medievales, sino en todas las épocas de la historia literaria. Tenemos un ejemplo excelente y reciente: el estudio, por mi maestro Marcel Bataillon, de la actividad de “Erasmo, cuentista”. En su Convivium fabulosum, se narran diversas historietas, “todas las cuales se refieren a la experiencia inmediata, reciente”: la del ladrón de Amberes, la del nabo ofrecido a Luis XI. Pertenecen todas al tipo de narración que “Diderot llamará históricas” por su “forma autobiográfica”, por su “historización”. En una de las menos conocidas, Luis XI recompensa con cuarenta ducados a un servidor que le quita un piojo y castiga al ambicioso que finge repetir el gesto con una pulga, parásito de perros y no de personas. La anotación registra la traducción alemana de esta historieta por Christian Egelnoff – el título de su colección Scherz mit der Wahrheyt (1550) es todo un programa – y busca en los refraneros españoles la explicación de un “aire típicamente folklórico”. Tan típico y tan folklórico es, y tan del “yo contemporáneo”, que la oí, allá por los años treinta, en Buenos Aires y de boca de una criada, Beatriz Videla, y también allí no como “cuento” sino como “sucedido”, localizado en la provincia de la narradora, San Juan, en un campo de institución militar para jóvenes conscriptos; el relato era idéntico, variando solamente lo que certificaba la autenticidad del “yo narrador”: en lugar de Luis XI, “mi teniente”; en vez de “cuarenta ducados”, “tomó cinco pesos”. Todo lo demás, invariado: invariado el relato, invariado el “yo narrador”, aunque allá renacentista y aquí de este siglo cuyano.

La interferencia de la narrativa tradicional con la creación literaria no se limita, pues, a la “escritura” medieval: puedo dar otro testimonio personal de ello. En el primer libro de ficciones de Alonso Zamora Vicente, Smith y Ramírez, figura una versión del relato que podría llamarse “el baile con la muerta”: en una reunión, el héroe se interesa por una de las asistentes, baila con ella repetidamente y la acompaña luego hasta donde ésta le permite hacerlo; al ir a buscarla, al siguiente día, se entera de que su pareja ha fallecido hace tiempo. Dentro de una elaboración muy diferente, el hecho de volver a vivir en y para el baile constituye también la osatura de “Las puertas del cielo” de Julio Cortázar; pero un relato casi idéntico al de Zamora Vicente se recoge entre los recuerdos profesorales de Jouhandeau, y cualquier profesor de literatura, castellana o comparada, podría caer en la tentación de establecer una filiación estrictamente literaria entre el escritor francés y el autor español: yo mismo hubiera podido pensarlo, de no haber estado presente cuando otro colega, el profesor Bruzzi Costas, relató la historia a Zamora Vicente como un hecho que corría entonces por Buenos Aires (para mí, algo mayor que el narrador, que volvía a correr) y que se localizaba exactamente en los alrededores del viejo cementerio de La Recoleta: una vez más el relato, “ejemplar” o no, se presentaba como suceso real y actual, y accedía, por vía oral, al ámbito de lo escrito.

La prescindencia de la dimensión tradicional puede llevar a establecer comparaciones – y aun filiaciones – literariamente irreprochables (a primera vista) pero por lo menos insuficientes, como que soslayan lo más importante: esto es, la naturaleza recurrente del relato, dada por ese “algo” específico que lo fija en la memoria colectiva. Unos pocos ejemplos servirán para ilustrar mejor lo afirmado, es decir, la necesidad de completar el estudio de la narrativa “escrita” o “literaria” por el de la “oral” o “tradicional”, y la utilidad que resulta de esta complementariedad. En su pulidísima y utilísima edición de los Miracles de la Verge Maria (Colección catalana del siglo XIV), Don Pedro Bohigas presenta y anota (Milagro XI) el caso de la mujer más bella de Picardía, que osó comparar su hermosura con la de Nuestra Señora (y eso después de un interrogatorio tradicional similar a la de la madrastra de Blanca Nieves ante su espejo): “Encontinent vench un bufó espaventable, e assigué’s en la cara d’aquela dona, e posà-li la coa en la boca a lo cap el front, e manjà-li tot lo front, e la cara podía-li tant rège[a]ment que nuyl hom no s’hi podía acostar”. ¿Es acaso el valor actual de “bufó” en catalán (“rata que va per l’aygua y fa olor d’almesch. Almizclera, ratón acuátil o de agua”. Pere Labernia y Esteller, Diccionari de la lengua catalana) lo que ha descarriado al Glosario? Lo cierto es que éste da bufo “especie d’animal”. Se trata, sin embargo, de un latinismo indudable, bufo-onis, “sapo”; y tanto es así que el castigo de la dama sin mesura es una pena que procede – como las fórmulas de su hybris – de la narrativa tradicional: el “Undutiful son punished by total clinging to face” es un motivo conocido que lleva el número Q.551.1 en el Motif-Index de Stith Thompson.

Si el recurrir a la tradición folklórica puede iluminar uno o varios rasgos de un relato que conocemos por su “escritura” (aun “medieval”), idéntico auxilio proporciona la tradición para que entendamos mejor ese relato en su totalidad: tenemos un caso reciente y literariamente bien iluminado, el de Le malentendu de Camus. Contamos con varios buenos planteos literarios de esta pieza de Camus y sus análogos, incluyendo – naturalmente – su prefiguración à L’étranger (el tema había sido estudiado, por lo menos, desde la edición ampliada – por Wilson que utilizó las notas de Liebrecht – de la History of prose fiction de Dunlop. Francisco Ayala lo utiliza para centrar en él su estudio sobre “Experiencia viva y creación literaria. Le malentendu”, publicado en Sur a comienzos de 1959 e incluido después en su libro Experiencia e invención. Centrándose también sobre Camus, Reino Virtamen (“Camus, Le malentendu and some analogues”, en Comparative Literature, 10 (1958), 233-240) compara el tratamiento literario de esta obra teatral con las piezas de George Lillo Fatal curiosity (1736), Der vierundzwangzigste Februar de Zacharias Werner (1820, señalando al pasar la referencia a esta obra en De l’Allemagne de Mme. de Staêl) y las News from Perrin in Cornwall (1618), fuente para él de Lillo; se refiere también à la “Ballad of Billie Potts” de Robert Penn Warren (publicada en 1944) que sitúa el hecho en la frontera de Kentucky. En la misma revista (Ibid., págs. 376-377), Maria Kosko, que anuncia su trabajo bajo el tema, critica el de Virtanen en varios detalles, y proporciona – sin mayores precisiones –, numerosas recurrencias del tema y los nombres de algunos estudiosos que se han ocupado de él (Köhler, Bolte, Wesselski, Brahm, Minor).

No he encontrado en la crítica francesa – con la excepción de la escueta alusión de Maria Kosko, “un livret d’opéra français” – mención alguna de la pieza análoga de Jean Cocteau, Le pauvre matelot, a pesar de su doble ámbito de difusión, la esfera puramente literaria y la musical. Como en la obra de Cocteau se hace también mención de los periódicos ((“Sait-on jamais! On raconte / les choses les plus incroyables. / Il s’en trouve chaque matin sur le journal”), quise saber qué sabía Cocteau de sus fuentes, y gracias a la intervención de mi inolvidable maestra Jane Bathori, – primera reveladora del “Groupe des Six” apadrinado luego por Cocteau – obtuve de él la siguiente respuesta:

2-9-1959 [fecha del matasellos]

Cher Monsieur,

Le Pauvre matelot est une complainte célèbre (anglaise et américaine) dont je me suis inspiré, comme Camus.

J’ai, du reste, conservé le style de reprise des phrases et l’allure de ces histoires redites de bouche à bouche et rechantées.

Vôtre,

Jean Cocteau

[En el margen] J’ai écrit cette complainte pour un spectacle que nous devions donner avec les Six. Ce spectacle n’a pas eu lieu et Darius [Milhaud] a conservé mes textes.

[Arriba, completando la indicación de la “complainte”:] à l’origine un poème de Longfellow.

Sin irlo a buscar al extranjero, donde quizás no esté exactamente, el tema de Cocteau-Camus es conocidísimo en Francia. A fines del siglo XVIII cae bajo la pluma del “Philosophe inconnu”, Louis-Claude de Saint-Martin, en Mon portrait historique et philosophique (1789-1803, publicado por Robert Amadou en 1961), lo transcribe así:

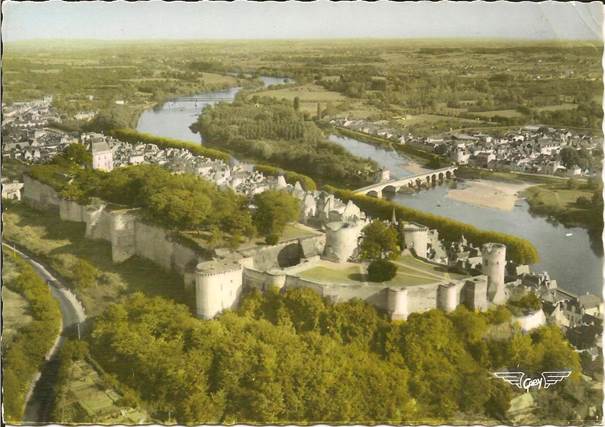

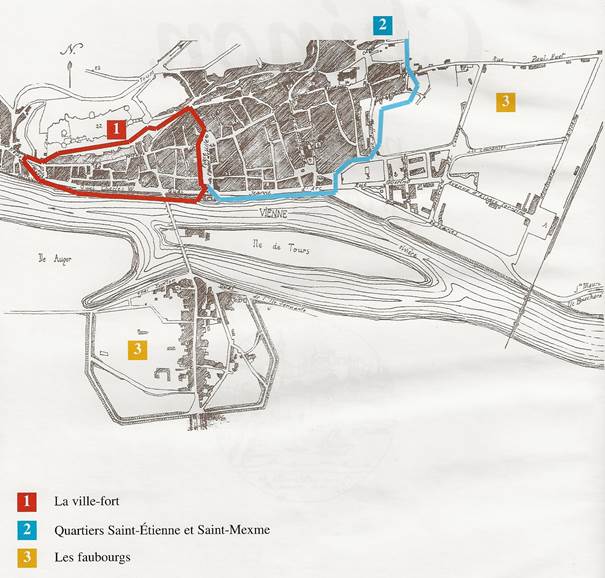

Dans le mois de juillet 1796, un jeune soldat logeant à Tours par billet sans se nommer chez ses parents qui ne le reconnaissaient point pour leur fils, bien qu’il les reconnût bien pour ses père et mère, confia le soir en dépôt à sa mère jusqu’au lendemain une somme d’argent assez considérable. La nuit elle persuada à son mari d’aller tuer le jeune homme; le mari se laisse gagner, le tue et le vole. Le matin, l’oncle qui avait vu le jeune homme la veille et qui savait qu’il logeait là, vient pour le voir. Les parents nient qu’il y soit. L’oncle monte à la chambre, trouve le cadavre; il déclare aux assassins que c’est leur fils; il les dénonce et les fait arrêter.

Auguste Viatte, que reseña el libro de Saint-Martin y transcribe el párrafo citado (Revue d’histoire littéraire de la France, 63 (1963), 321-322), lo comenta con estas palabras:

Dans ce fait divers, on reconnait la trame du Malentendu, d’Albert Camus, que j’avais déjà eu la surprise de trouver chez le conteur canadien Pamphile Le May, source improbable; en aurions-nous ici l’origine première? Il serait intéressant d’en suivre le cheminement, tout comme il l’est de noter la réaction de Saint-Martin: “Si j’eusse été plus jeune, j’aurais fait de ce sujet un drame”.

Para continuar con el tema en Francia, Georges Delarue publica en 1967, según una colección de impresos de finales del Primer Imperio y del reinado de Luis XVIII, pertenecientes al eminente folklorista Patrice Coirault, la “Complainte d’un Père et une Mère qui ont assassiné leur fils revenant de l’armée” (Bulletin folklorique d’Île-de-France, 3e serie, 37, págs. 1132-1133); varios años antes, Jean-Pierre Seguin reseñaba otras tres versiones populares de la misma historia: una de 1881, localizada en la frontera con España, otra de 1848 (reimpresa en 1870 y 1876) que sitúa la acción en la Côte-d’Or, y un impreso parisiense de 1618, que da el hecho como sucedido en Nîmes en octubre de ese año (Nouvelles à sensation. Canards du XXe siècle. Paris, A. Colin, [1959]). J.-P. Seguin agrega en nota unas palabras de Camus, en carta particular, que coincide con la carta más explícita (30 de octubre de 1958) dirigida por Camus à Francisco Ayala: el dramaturgo leyó el relato veinte años atrás, en un periódico francés publicado en África del Norte, durante el verano, período de eclosión de las “serpientes de la mar”. Y es Francisco Ayala el que aporta, antes que nadie, un texto importantísimo a este debate: un pasaje de los Viajes por Europa, África i América de Domingo F. Sarmiento:

En fin, otro llegó de afuera asustado, aterrado. ¿Saben Uds. lo que ha ocurrido en Moral ahora mismo? ¡Cosa horrible! Hai una familia compuesta de la madre i dos hijas; la una casada vive en un paraje no distante, i un hermano que salió niño para América volvía con una buena fortuna en doblones. Llega a casa de la hermana casada, se hace reconocer, i le da cuenta de la buena nueva, anunciándole que va a casa de su madre de quien no se hará reconocer por darle un chasco. Al día siguiente la hermana va a la casa paterna, i signo alguno exterior le indica la presencia de su hermano. ¿I el viajero? pregunta. -¿Qué viajero? le contestan la madre e hija despavoridas. -El viajero que vino a alojarse. -No ha venido nadie, contesta la madre pálida. -Se fue esta mañana, contesta al mismo tiempo la hija. -Pero, madre, era Antonio que venía de América, rico. -¡Antonio! ¡mi hijo! ¡mi hermano! esclaman mezándose [sic] los cabellos, ¡i el corazón no me había dicho nada!… ¡Madre i hermana lo habían asesinado en la noche, por apoderarse del saco de onzas!!!

La compañía que se encontraba en torno del brasero se quedó pasmada; yo veía parárseles a todos de horror los cabellos, excepto a mí, que dije, con tono autoritario, “falso, señores, eso es un cuento”. Todos se volvieron hacia mí, mirándome de hito en hito por la extrañeza de la afirmación, pues sabían que yo no conocía los lugares ni las personas. Ese cuento lo he oído en América hace doce años; la escena tenía lugar en la campaña de Córdova, el mozo volvía de Buenos Aires, y lo mataron como aquí madre i hermana con el ojo del hacha, de donde deduzco que ni entonces ni ahora ha ocurrido tal cosa. Son ciertos cuentos antiguos que corren entre los pueblos. Ya he sorprendido unas cincuenta anécdotas ocurridas en España, en Chile, en Francia, en Buenos Aires, i contando algunas de ellas, logré distraer los ánimos, porque la verdad sea dicha, ya nos moríamos de miedo (Obras, t. V París, Belin hnos., 1909, pág. 189).

El texto de Sarmiento es, repito, importantísimo, por varias razones. En primer lugar, por su fecha: la primera edición de sus Viajes apareció en Santiago de Chile en 1849 (Julio Garcés, Revista de historia de América, n° 46, pág. 595), y a esta fecha límite hay que restar todavía los doce años a que alude el narrador: tenemos aquí la más antigua mención americana de un relato tradicional que lleva el n° 939.A en los Types of the folk-tale de Stith Thompson. Y mientras Cocteau y Camus se refieren a fuentes escritas (un periódico, Longfellow (?): lo mismo – con un cierto margen – de error hace Virtanen; y hasta Viatte, aunque la crea “improbable”, postula una fuente literaria y “originaria” para Saint-Martin), Sarmiento insiste, por primera vez, en su carácter oral – cuento y no sucedido – de la historia. Y, por añadidura, nos pinta el impacto de lo narrado sobre el auditorio. Durante – por lo menos – tres siglos largos, la misma fábula ha suscitado la credulidad (o, por lo menos, la credibilidad) por todos los ámbitos del Occidente (las vagas localizaciones de Maria Kosko incluyen la China y otros rincones del orbe). Y dejando aparte su “realidad” escénica – ya en 1736 un jesuita polaco la escenifica en Varsovia, según la misma Maria Kosko – cada vez que se la narra, con localización espacial y temporal precisas, el yo (¿“medieval”?) del narrador oral o tipográfico (periódicos veraniegos inclusive) se erige en garantía de su realidad vivida. Un hecho no puede relegarse al estudio de la simple relación entre unos cuantos textos literarios, como efecto de la directa influencia de unos autores sobre otros: por el contrario, en cada uno de los casos de penetración del relato en el ámbito literario, se impone une óptica literario-tradicional que condicione diferentemente su estudio. Y más importante que la simple consideración de detalles aislados (papeles respectivos de la madre y del padre, o ausencia de éste; actuación o descarte de una hermana cómplice junto a la madre asesina; papel de la hermana o el tío que descubren el hecho, etc.) aparece el problema de por qué este (y no otro) relato preciso se ha impuesto al narrador (tradicional o literario, lo mismo da, porque las razones para ello deben ser, en un plano fundamental, las mismas). Reino Virtanen ha puesto el dedo en la llaga, sin llegar sin embargo a practicar la primera cura, pero indicando adónde debe apuntar la lanceta del físico:

For Camus this fait divers appears to have had a certain archetypal significance. Its power of suggestion is due partly to its strange resemblance and contrast with two much more famous tales, the parable of the Prodigal Son and the myth of Œdipus. It is, so to speak, the reverse of the Œdipus legend and the polar opposite of the parable (op. cit., p. 232).

Si aparece acertado atribuir al relato, para Camus (y con mayor razón para la totalidad de sus relatores), “a certain archetypal significance”, parece difícil (dejando aparte lo no muy ajustada vinculación con Edipo y con el Hijo Pródigo) admitir que una narración deba su pervivencia a sus parecidos y contrastes con otras. Deben buscarse en la textura misma del relato las causas de su perduración, reconociendo que, como en los icebergs, lo oculto supera en mucho a lo aprehendible (en cuanto al sentido) y que, en cuanto a la difusión, cada fijación literaria supone innumerables repeticiones orales efímeras. Este relato comienza por desarrollar una situación basada en un resorte sicológico profundamente humano: la codicia, la desmedida codicia de los bienes ajenos, y lo presenta en un cuadro que ofrece, al parecer, todas las posibilidades de buen éxito y que es casi tan viejo como la pasión que lo habita: ya en Ovidio leemos que

Es la rapiña ya la común arte

de adquirir el sustento en toda parte;

con que no está seguro el peregrino

del huésped que le acoge en el camino.

(Ovidio, descripción de la edad de hierro, según Juan de Robles en el Culto sevillano, pág. 13)

Y este planteo recibe, en el relato popular, su castigo: su múltiple castigo. Sobre la punición recaída en la sangre de su sangre, que él derrama, el criminal comprueba la inutilidad de su crimen: un respeto mayor de las relaciones humanas, un mejor dominio de sí, hasta simplemente un poco más de paciencia le daban, por añadidura y sin culpa, lo que su culpa le ha hecho perder. Poco importa que la justicia humana aporte su castigo suplementario: el héroe (negativo), y con él los narradores y espectadores – lo hace palpar Sarmiento – experimenta dentro de sí las consecuencias de haber infringido la ley.

¿Puede hablarse siempre de difusión en el caso de esos relatos que ruedan por el ancho mundo? Otro ejemplo nos planteará ese preciso problema. Mi llegada a Francia coincidió con el impacto del film japonés Rashomon. Aunque en el comité que lo apadrinaba figuraba en lugar muy preeminente el director de Romania, Mario Roques, máxima autoridad en materia de literatura medieval francesa, nadie señaló la inquietante semejanza del cuento de Akutagawa Ryûnosuke que sirve de base a la película con la vieja novela francesa La fille du comte de Ponthieu. En ambos relatos, la primera reacción de una mujer violada ante su marido atado a un árbol no es de tratar de cortar sus ligaduras, sino de darle muerte. El tratamiento novedosamente polifónico del escritor japonés difiere notablemente de las dos versiones medievales francesas que corren, por diferentes cauces, a un sensible happy end, pero el meollo del sucedido es uno y el mismo: presenciamos una misma situación y un mismo comportamiento en la heroína. Sin embargo, no cabe pensar en una transmisión directa de un texto a otro, y carecemos de eslabones intermediarios que los liguen – ni la versión modernizada del texto francés ni el estudio en ruso pueden invocarse –; Akutagawa procede directamente de una colección japonesa tan vieja como las versiones francesas antiguas, y entre ella y estas no cabe la posibilidad de transmisión ni de contacto. Precisamente porque la hipótesis de una poligénesis narrativa se impone, debemos buscar qué es lo que la justifica: y vemos que es la posición del yo narrador ante la conducta del protagonista, que es la misma toda vez que una catástrofe similar lo arrasa: esa mujer no encuentra que el mundo sea bastante ancho para contener a dos hombres que la hayan poseído y lo sepan. Tal es la historia de la mujer de Candaules de Heródoto a Gide; tal es el resorte trágico que en los Nibelungos provoca la muerte de Sigfrido; y cuando se quiere olvidar y aceptar la incurable humillación recibida, la historia acaba, como en la Luz de domingo de Pérez de Ayala, no con la muerte de uno, sino con la muerte de la destruida pareja.

La consideración de estos varios casos no es ociosa, ni surge del deseo de complicar un debate ya extinto ni de querer mostrar más sutileza que tal o cual colega. En la vasta problemática de la narrativa, uno de los escollos principales lo constituye la diferente función del mismo relato, mito allá, cuento aquí, acullá leyenda (sumadas además todas las posibles complicaciones literarias: un chistecillo recogido por Galtier-Boissière reaparece, poco años después, transfigurado en cuento serio en un volumen de narraciones terroríficas). En el caso preciso de la literatura ejemplar, que acoge relatos de variadísimo calibre, el examen de las dos fuerzas opuestas que sobre ella operan puede ayudarnos a precisar y delimitar su carácter, a aprehender mejor qué es un exemplum y cuál es su papel en la “escritura medieval”. Por un lado tenemos la despersonalización que los estructuralistas han puesto, con tanta (excesiva) claridad, de relieve: los personajes cuentan por su situación y sus acciones y no por su persona, así como el cuento nos presenta “un rey”, “la madrastra”, “la hija mejor” o “el hijo menor” de tres hermanos o hermanas, sin nombres las más de las veces. Y esta fuerza abstrayente la hemos visto funcionar todos cuantos hemos contado u oído contar “cintas de biógrafo”: “el muchacho”, “la chica” (o “la muchacha”), “el traidor” o “el malo” – a veces “el villano” – bastan para caracterizar la fábula, y cada uno de ellos obraba como lo que era: ser y actuar eran (y son) sinónimos (los padres de Le malentendu y sus análogos dejan de obrar como padres, es decir dejan de serlo, y reciben, entonces y por ello, su castigo; el marido que deja de obrar como marido provoca la catástrofe). Frente a esta despersonalización funcional actúa la fuerza contraria, que es la que proporciona la funcionalización complementaria del relato mediante su actualización, su “desabstractización” o su “repersonalización”: el yo – siempre un yo actual, así sea en los siglos pasados – y la localización de es yo testigo o protagonista arrastra consigo, dan vigencia de ejemplo al relato, y mediante su veracidad y su realidad “verdadera” (condición sine qua non del género) hacen de lo contado un relato ejemplar.

Sirva lo dicho para establecer, de manera incontrovertible, la influencia de la materia narrativa oral en la literatura novelesca escrita. Si la tradición interviene activamente en el siglo XX, no hay razón para rechazarla a priori en los tiempos medios, dotando al “yo medieval” de dos buenos ojos para aprenderse colecciones enteras de exempla (que sí los tenía y empleaba) y tapiándole ambos oídos para que no escuchara lo que una literatura tradicional – tan fuerte, por lo menos, como la de hoy – le gritaba a voz en cuello: como que era la fuente principal de los repertorios escritos de exempla y de las colecciones de cuentos, cuyas semejanzas entre sí y con los repertorios de las otras culturas no pueden explicarse por la simple transmisión escrita. Sobre esta base innegable, pueden postularse dos conclusiones, todo lo provisorias que se quiera y todo lo perogrullesca que no quisiera yo reconocer que son. Una es que solo perviven, reapareciendo recurrentemente (o aún reengendrándose) relatos que interesan profundamente a quienes los narran y a quienes los escuchan, sujeto activo y sujetos pacientes que pueden ser como la Carmen de Meilhac y Halévy, una sola persona: “Je chante pour moi-même”. Solo corren relatos – sean estos tragedia o chascarrillo – que interesan profundamente: el doble sentir de “interesar” y las resonancias de “profundamente” me satisfacen más, siendo lo mismo, que reputarlos provistos de “a certain archetypal sgignificance”. La otra conclusión está bien asentada: y es que frente al relato recurrente, y a su posible (y aun necesaria) esquematización, el yo del narrador (medieval o futurista, protagonista o espectador) proporciona el imprescindible elemento de veracidad, de contemporaneidad, de “tangibilidad”, de “hecho probado” (en una palabra, de actualización, de cosa próxima, viva, o por lo menos vivida: los tiempos de Luis XI para Erasmo) que hace del relato – anécdota, cuento, novella, chascarrillo – una cosa real y por lo tanto ejemplar; que le imparte carácter, posibilidad y funcionalidad de exemplum.

Daniel Devoto, C.N.R.S., París

Daniel Devoto redactó este texto con cierta premura, a juzgar por algunos deslices formales, como cruces de formas francesas y castellanas (argentinas, mejor dicho), y una redacción algo atropellada. De hecho, es un anticipo de la defensa de la Tesis que presentó en la Sorbona (si bien recuerdo, en febrero de 1980) y a la que asistí, incluso en varias formulaciones. Los dos últimos párrafos procuran volver a centrar el propósito en la temática de la jornada de la Casa de Velázquez, pero solo lo consiguen en parte, porque el desarrollo principal va por otros rumbos. También Devoto se muestra contrario a algunos participantes en la jornada, principalmente Francisco Rico al que deparó no pocos ataques durante la cena final (por desgracia, compartieron la misma mesa, presidida por la señora Chevalier, esposa del Director de la Casa, que se las vio moradas para conseguir que la cena terminara sin que corriera la sangre, gracias, hay que decirlo, a que Paco se mostrara conciliador). La agresividad que manifiesta hacia la Tesis de Rameline Marsan no sorprenderá, porque era habitual en él cuando se enfrentaba con una obra que consideraba mala, sin percibir que el tono que solía adoptar deslucía su crítica, a pesar de que no se pueda negar que fuera generalmente justificada. Actuaba del mismo modo en público, como en agosto de 1980, en la sesión final del congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas en Venecia, donde pronunció una dura crítica contra quienes pretendían publicar unos textos sin tener el bagaje suficiente para hacerlo. Como no citó a ninguno en particular, su diatriba cayó en el vacío, no sin que algunos de los oyentes, y yo entre ellos, se sintieran vagamente concernidos.