Configuration des espaces

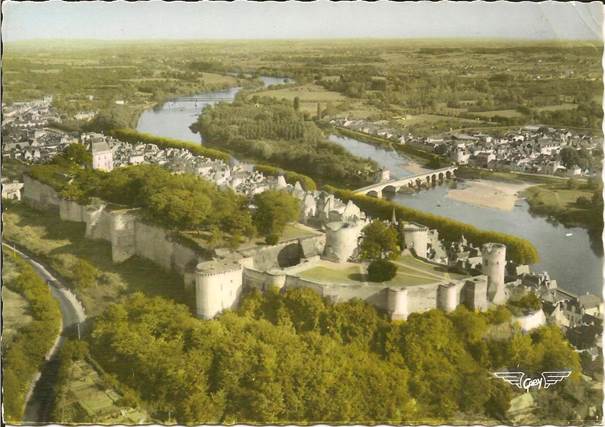

Vue aérienne de Chinon prise du NO. Au premier plan,

la forteresse ; en contre-bas, la ville-fort et la rangée de platanes qui

la sépare de la Vienne ; le pont et l’Île de Tours ; au-delà du pont,

le faubourg Saint-Jacques.

La ville de Chinon présente la particularité d’avoir

conservé, dans le tracé de ses rues comme dans la structure de ses édifices, la

marque des différents siècles au cours desquels elle s’est constituée. Bien des

vestiges anciens ont disparu ou sont devenus invisibles, parce qu’ils sont

enfouis sous les constructions qui occupent l’emplacement des précédentes, mais

ce qui reste est encore considérable. La raison en est que les époques de grand

bouleversement urbain ne se sont pas concentrées sur un périmètre unique ;

chacune a choisi d’investir un nouvel espace, laissant l’essentiel de la ville

antérieure dans son état primitif.

Pour bien comprendre ce phénomène, il suffit de traverser le

pont et, depuis la rive gauche, d’observer le panorama qui se présente à nos

yeux.

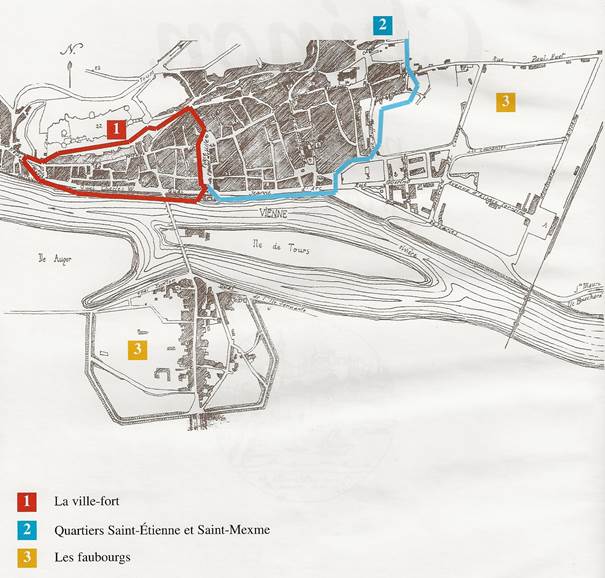

Plan du site indiquant ses différentes composantes

Ce qui frappe tout d’abord, c’est la nature du site : à

nos pieds, la Vienne, ses bancs de sable et ses berges empierrées ; à

l’arrière-plan, le coteau, surmonté de la forteresse ; dans l’espace

intermédiaire, la ville médiévale ou ville-fort et ses toits agglutinés. Si on

affine l’observation, on constate que cette disposition ne s’arrête pas au pont

mais continue bien au-delà, sur la droite, pour peu que le regard ne soit pas

arrêté par l’île de Tours qui divise le cours du fleuve en deux bras. En

s’éloignant de la Vienne, le coteau libère un vaste espace. On aperçoit à son

sommet la muraille récemment restaurée du Fort Saint-Georges, puis un habitat

plus diffus entouré de jardins. En contrebas, un autre quartier descend

jusqu’à la Vienne, le Quartier Saint-Etienne, du nom d’un de ses principaux

monuments. Enfin, derrière nous, s’étend le faubourg Saint-Jacques.

De la Tour Billard, au bas de la route de Tours, jusqu’au

pont du chemin de fer, à 500 m. de là, le dénivelé entre les quais et la

rivière est compensé par un talus empierré, surmonté d’un solide muret, de

pierre également. Ce sont les ‘perrés’. A intervalle régulier, ils sont

interrompus par des chaussées en pente douce, elle-même empierrées, les

‘cales’, sur lesquelles les barges et autres toues déchargeaient voyageurs et

denrées. La concurrence de la voie ferrée mit fin à cette activité.

L’équipement profite désormais aux pêcheurs, qui maintiennent la tradition des

barques à l’ancienne, dont le musée possède une remarquable collection de

maquettes. Perrés et cales embellissent le site en matérialisant le rapport

étroit qu’entretiennent entre elles ville et rivière. Jusqu’à maintenant, on a

su préserver cet ensemble remarquable de l’envahissement automobile.

Pour compléter le panorama, il faudrait ajouter quelques

éléments qu’on ne peut voir depuis ce poste d’observation. Vers l’aval, le

coteau s’interrompt brutalement, à l’endroit où s’achèvent la forteresse et la

ville médiévale. A partir de cette fracture, occupée par la route de Tours, il

reprend à perte de vue, en côtoyant la rivière, ce qui interdit toute

édification à ses pieds. En revanche, la hauteur est occupée par de nombreuses

édifications jusqu’au Prieuré de Saint-Louans. Le quartier Saint-Etienne et le

faubourg Saint-Jacques ont chacun aussi son prolongement : la Place

Jeanne-d’Arc et le quartier de la gare pour le premier, qui datent tous deux de

la fin du XIXe siècle ; le faubourg Saint-Lazare et le hameau

de Parilly, au bout de la rue sur digue, pour le second. Enfin, le XXe

siècle a investi le plateau qui prolonge vers le nord le sommet du coteau, en y

installant des lotissements, des supermarchés et la principale zone artisanale.

Survol historique

Les bons Tourangeaux sont simples comme leur vie,

doux comme l’air qu’ils respirent,

et forts comme la terre qu’ils fertilisent.

Alfred de Vigny, Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis

XIII

On croit souvent que seules les

grandes villes ont un passé. Chinon, qui n’a pourtant jamais atteint les 10.000

habitants, prouve, au contraire, qu’une petite ville peut avoir une histoire

très longue et très riche, et avoir été le théâtre d’événements qui dépassent

largement les limites de son petit territoire. Je tenterai de retracer cette

histoire en m’appuyant sur la bibliographie mais aussi sur ma familiarité,

acquise au cours des années, avec la topographie des lieux et avec les

édifices. C’est donc une vision personnelle que je propose ici et non une

synthèse de la bibliographie existante et des idées reçues qu’elles a parfois

tendance à véhiculer.

Les

Temps antiques : Caïno

On chercherait en vain le document

de fondation de Chinon : il n’existe pas. Ses origines se perdent dans la

nuit des temps. L’ancienne Caïno s’est formée, peu à peu, sur un site

qui a toujours été occupé dès que l’homme s’est sédentarisé. Rabelais ne dit

rien d’autre, lorsqu’il commente, avec humour mais aussi avec une remarquable

acuité, l’étymologie fantaisiste qu’il prête au nom latin de Chinon, Caïno

(« la ville de Caïn »).

— Où est-elle ? demande

Pantagruel, quelle est cette première ville du monde […] ? — Chinon,

dis-je, ou Caïnon en Touraine. […] Je trouve dans l’Écriture Sainte que Caïn

fut le premier bâtisseur de villes. Il est donc vraisemblable qu’il a nommé la

première de son nom, Caynon, comme ensuite, en l’imitant, tous les autres

fondateurs et édificateurs de villes leur ont imposé leurs noms.

Cinquième

Livre, chapitre 35

Il faut chercher

l’origine de Caïno dans son site et dans son climat. Une large rivière

poissonneuse, un coteau calcaire pour s’abriter des crues et y creuser des

abris, des pâturages naturels, des terres fertiles, toutes conditions

susceptibles de favoriser l’implantation humaine.

Le promontoire

rocheux qui domine la Vienne est occupé depuis 3000 ans. Les témoignages

matériels de cette présence humaine aux temps préhistoriques, à Chinon même et

dans ses environs immédiats, sont nombreux : mégalithes, silex taillés, mobiliers

de l’âge du bronze, poteries et restes d’habitats de l’âge du fer pré-romains.

L’occupation romaine est attestée par les vestiges de villæ

gallo-romaines – rien que dans le secteur de L’Olive, on en dénombre deux –

mais aussi par des tombes du Bas-Empire retrouvées à Saint-Mexme, une stèle

funéraire et du mobilier archéologique retrouvés sur le site de la forteresse. Le

premier habitant répertorié sur le site est un guerrier, probablement un

vétéran des légions de César, dont la sépulture, retrouvée dans le

Fort-Saint-Georges, date du 1er siècle avant notre ère. Ce secteur a

abrité un cimetière jusqu’à la fin de la période gallo-romaine (Ve

siècle), ce qui suggère la présence d’un habitat permanent.

Stèle funéraire gallo-romaine

célébrant un vigneron ou un marchand de vin

(Robert Bedon, Lecture

découverte n°14, Société archéologique de Touraine, 2020)

La légende du

miracle de saint Mexme (vers 446), rapportée par Grégoire de Tours, raconte que

la population locale s’était réfugiée dans l’enceinte du castrum où elle

fut assiégée par le général romain Ægidius. Privée d’eau depuis plusieurs

jours, elle était sur le point de se rendre lorsque les prières du saint homme

provoquèrent un orage providentiel qui remplit les citernes et obligea les

assaillants à lever le siège. À en croire ce récit, le site actuel de la

forteresse était donc fortifié et capable d’abriter une population relativement

nombreuse, ce que confirment les fouilles récentes réalisées sur le site qui

attestent qu’à la fin de l’Empire, le promontoire était entouré d’une forte

muraille de 2,40 m d’épaisseur et comprenait plusieurs tours. En temps

ordinaire, la population devait résider dans le prolongement du castrum,

vers l’est. Dans ce secteur, on peut voir encore les restes d’une très ancienne

et modeste église, dont l’existence remonte au Ve siècle, au vocable

de saint Martin, ce qui n’est probablement pas l’effet du hasard.

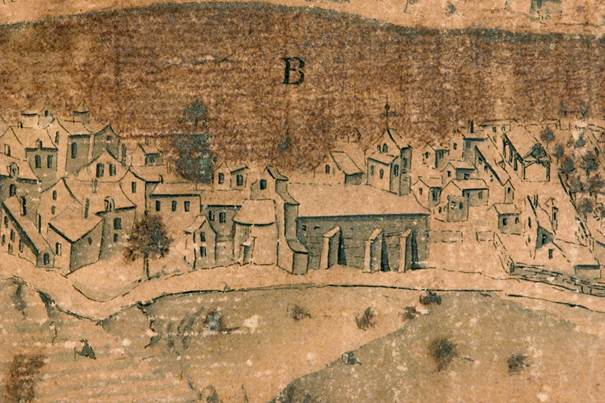

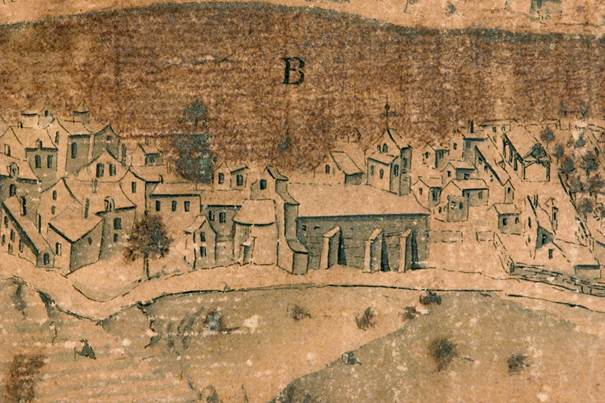

Église saint-Martin restituée (carte

figurative Delussay, 1767)

Aux ive et ve siècles, en effet, saint

Martin, évêque de Tours, s’attache à christianiser les populations locales.

Cette figure tutélaire, qui aimait à vivre dans de petites communautés, loin du

pouvoir laïc, a inspiré de nombreuses fondations érémitiques dans son diocèse.

Celles de Chinon sont toutes situées dans sa périphérie : Saint-Mexme, Sainte-Radegonde,

Saint-Louans.

Ces fondations sont

toujours actives pendant la période mérovingienne (vie–viiie

siècles), dont datent les premiers témoignages écrits sur l’existence d’une

agglomération. On les doit encore à Grégoire de Tours, qui cite plusieurs fois

dans ses écrits (560-580) le castrum (enceinte fortifiée) et le vicus

(localité dotée d’une église) de Caïno, ce dernier étant souvent désigné

comme un prolongement (suburbium) du castrum. Cette agglomération

devait être modeste mais assez importante pour devenir chef-lieu de viguerie et

pour abriter un atelier monétaire aux VIIe et VIIIe

siècles, puis de 920 à 954, lorsqu’on y transféra l’atelier de Tours, menacé

par les Normands. Par ailleurs, la fouille de la nécropole de Saint-Mexme a

permis de retrouver des tombes de personnages apparemment riches et puissants.

Comtes

de Blois et comtes d’Anjou (Xe-XIIe siècles)

À partir du xe siècle, Chinon est

l’enjeu des rivalités entre les seigneurs qui dominent le cours moyen de la

Loire, les comtes de Blois et les comtes d’Anjou. Les fouilles menées de 2007 à

2012 par le Service d’archéologie du Département d’Indre-et-Loire, sous la

direction de Bruno Dufaÿ, permettent de retracer précisément l’histoire de la

forteresse. L’histoire de la ville médiévale est, quant à elle, plus difficile

à tracer, faute de fouilles systématiques, surtout pour la période qui s’écoule

entre le vicus des époques mérovingienne et carolingienne, dans le

prolongement oriental du castrum, et la cité médiévale qui se développe

au pied de la forteresse, entre le promontoire rocheux et le cours de la

Vienne.

Pour ce qui est du

château, il est avéré que Thibaut le Tricheur, comte de Blois, fait édifier une

tour en pierre dans les années 960, dans l’angle nord-est de l’enceinte

antique, isolée par une muraille propre. Par ailleurs, on relève quelques

indices (silos, probables fonds de cabane) qui dessinent le contour d’un

habitat domanial. On a pu aussi identifier les restes d’un prieuré sur le futur

emplacement du fort du Coudray.

En 1044, à la suite

de la victoire de Geoffroy Martel (1040-1060), comte d’Anjou, aux dépens de

Thibaut III, comte de Blois,

Chinon passe pour un siècle et demi aux mains des comtes d’Anjou (1044-1205) :

Foulques le Réchin (1068-1109), Geoffroy le Bel, le premier à adopter le nom de

Plantagenet (1129-151), Henri II (1169-1183), Richard Cœur de Lion (1189-1199),

Jean Sans Terre. Tout au long de cette période, les comtes d’Anjou étendent

leur pouvoir : Geoffroy Plantagenet, dit le Bel, devient comte du Maine

puis duc de Normandie en 1144 ; Henri II ajoute la couronne d’Angleterre à

la mort de sa mère Mathilde en 1154 et Richard Cœur de Lion gouverne le duché

d’Aquitaine au nom de sa mère, Aliénor, à partir de 1168.

Henri II Plantagenet (peinture

murale de Sainte-Radegonde, XIIe siècle)

Le destin de Chinon

est directement affecté par ces circonstances, parce que sa position

stratégique, face au comté du Poitou et à la Touraine capétienne, qui se

renforce aussi en absorbant le domaine des comtes de Blois et le comté de

Touraine, lui confère un statut de cité frontalière. C’est dans ces termes que

le Poème de Guillaume le Maréchal, composé au début du xiiie siècle, fixe les

bornes de l’empire d’Henri II en 1189, date de sa mort : “De Baione

tresque a Chinon” (“De Bayonne jusqu’à Chinon”). Notre ville et sa forteresse

occupent donc une position stratégique, ce qui leur vaut des soins attentifs de

la part du souverain. Son prestige est à son comble lorsque la légende

arthurienne, qui fit tant pour la renommée des Plantagenets, raconte que Kei,

sénéchal du roi Arthur, s’y fit enterrer et que, pour honorer la mémoire du

grand disparu, le roi ordonna que l’on donnât son nom à la ville (Keinon).

Par voie de

conséquence, les défenses de la forteresse sont renforcées et l’enceinte

reprise dans sa totalité, excepté sur le front nord, qui conserve le rempart du

castrum. Sous le règne d’Henri II, l’ensemble est prolongé vers l’est

par un vaste espace lui aussi fortifié, le Fort Saint-Georges.

Ce renforcement et

cette extension de la forteresse ne se conçoivent pas sans un apport de

population nécessaire à sa défense et à son entretien. Le site du vicus

gallo-romain, trop à l’étroit et trop éloigné de la forteresse et de la

protection de ses murailles, ne pouvait accueillir ces nouveaux habitants. Dès

lors, s’imposait la nécessité d’édifier une ville nouvelle, dont la superficie

d’ensemble et la disposition générale sont visibles aujourd’hui encore. Cette

idée dut germer assez tôt dans l’esprit des comtes, mais nous ne disposons pas

d’une datation documentaire ou archéologique vérifiable. Du moins est-il permis

d’envisager au terme de quel processus ce qui allait devenir la ville-fort fut

constitué.

Pour reconstituer

la disposition de son noyau primitif, on dispose des informations que

fournissent le cadastre bâti et les bâtiments anciens conservés, ainsi que les

limites de la paroisse qui fut créée à l’occasion. Ce premier ensemble est

circonscrit à l’intérieur d’une muraille qui part du pied de la tour du Moulin,

à l’extrémité ouest de la forteresse, rejoint les bords de Vienne, longe la

rivière puis remonte vers l’enceinte au niveau du Grand Carroi actuel. Cet

espace correspond à l’exacte emprise de la paroisse de Saint-Maurice, puisque la

partie de la ville qui se trouve au-delà vers l’est relevait de la paroisse de

Saint-Jacques, dont l’église se trouvait sur la rive gauche de la Vienne.

Le long de la voie

qui, sur toute la longueur de cet espace, emprunte le pied du promontoire, sont

alignés des édifices appuyés, au nord, sur le coteau et ouverts vers le midi, sans

qu’il soit nécessaire de supposer qu’il y eût, dès le départ, une rue avec des

bâtiments se faisant face. À l’exact milieu et en contre-bas de cette ligne, dont

elle séparée par un espace qui est resté vide jusqu’à nos jours, l’église

paroissiale est édifiée sur la pente qui descend vers la Vienne, à une centaine

de mètres de la rive, par conséquent à l’abri de crues éventuelles.

La date de cette

opération urbanistique n’est pas connue, non plus que celle de l’érection de

l’église paroissiale. L’étude de l’architecture de Saint-Maurice, qui aurait pu

fournir une information précieuse sur ce point, ne permet pas, en l’état actuel

de nos connaissances (Claude Andrault-Schmitt…), de remonter au-delà du XIIe

siècle, au plus tôt sous le gouvernement de Geoffroy le Bel.

La tradition veut

que le pont, qui enjambe les deux bras de la Vienne en prenant appui au centre

sur la pointe de l’Île de Tours, ait été construit sous le règne d’Henri II. Il

est vrai que la concorde signée par l’évêque Barthélémy et Richard Cœur

de Lion en 1190, signale ce pont comme point de partage entre les pêcheries

relevant du roi et celles relevant de l’évêque. De même, Guillaume le Maréchal

le mentionne expressément lorsqu’il relate la mort du roi en 1189, les pauvres

étant empêchés de le franchir pour venir demander l’aumône auprès de la

dépouille du roi défunt. Peut-être ne faut-il pas écarter une confusion entre

le pont sur la Vienne et le pont de la Nonnain, étroite passerelle en bois s’appuyant

sur des arcs en pierre qui, sur la rive gauche, permettait de franchir à pied

les marais jusqu’au faubourg Saint-Lazare. Mais, dans ce cas précis, on ne

comprendrait pas que la concorde de 1190 s’y réfère pour diviser le

cours de la rivière entre amont et aval.

La construction

d’un pont sur la Vienne peut, par conséquent, sans trop de risques d’erreur,

être attribuée à Henri II. Autant il est peu vraisemblable de la situer à une

époque où Chinon constituait le point extrême du comté d’Anjou, car il aurait

affaibli les défenses de la place, autant il se justifie dès l’instant où le

Poitou passe sous l’autorité des Plantagenets, après le mariage d’Henri et

Aliénor, car il facilite la communication directe entre deux territoires amis.

La valeur stratégique de ce pont est soulignée par le fait qu’il ne concerne

pas la ville nouvelle mais qu’il la contourne par l’est pour rejoindre

directement la forteresse. Il a donc bien été conçu pour établir une relation directe

entre le château, la cour, ses fonctionnaires et sa garnison et le duché

voisin. On ignore s’il fut d’emblée construit en pierre ou s’il comporta

pendant un certain temps une passerelle en bois.

Sous le règne d’Henri

II, roi d’Angleterre, duc de Normandie, comte du Maine et d’Anjou et duc

consort du Poitou, Chinon joue un rôle important dans l’administration des

possessions continentales de cet immense domaine. Les fouilles menées sur le site

du Fort Saint-Georges ont révélé qu’il y édifia un vaste édifice, dont la

fonction présumée était d’abriter un personnel nombreux, chargé d’administrer ce

vaste territoire.

Vue d’ensemble des fouilles

réalisées au Fort Saint-Georges, où l’on découvre les fondations des importants

bâtiments qui y furent édifiés au XIIe siècle.

L’ampleur de ces

travaux puis les facilités qui en résultent pour un souverain contraint à de

fréquents et lointains déplacements à travers l’immense territoire qu’il

gouverne, conduisent Henri II à se rendre souvent à Chinon et à y séjourner. Par

ailleurs, il y retrouve ses enfants pour y fêter la Noël ou Pâques, comme en 1172,

où ils accomplissent ensemble un pèlerinage à Sainte-Radegonde, dont la belle

peinture murale semble porter témoignage. On comprend mieux, aussi, qu’il y ait

eu dans la forteresse une Tour pour abriter le Trésor royal.

Henri II meurt dans

le château le 6 juillet 1189, après une douloureuse entrevue avec le roi de

France, Philippe-Auguste, au cours de laquelle il apprend de la bouche de son

ennemi que son fils préféré, Jean Sans-Terre, l’a trahi. Le roi n’a sûrement

pas choisi de mourir à ce moment et en ce lieu, mais il semble certain que la

forteresse de Chinon était apte à accueillir un événement de cette importance.

C’est d’ailleurs là que la reine Aliénor se rend, après la mort de son mari,

lorsque son fils Richard Cœur de Lion la fait libérer de la prison anglaise où

elle croupissait. De même, pendant son court règne (1089-1099), Richard y fait

de nombreux séjours et y signe de nombreux documents. Il est possible qu’après

sa blessure mortelle subir à Châlus, sa dépouille ait fait étape à Chinon, sur

le chemin de Fontevraud où Aliénor organisa les funérailles de son fils. C’est,

du moins, ce que prétend une légende locale non vérifiée mais soigneusement

entretenue. Enfin, Jean Sans-Terre y épousa Isabelle d’Angoulême, qu’il venait

d’arracher à son rival Lusignan.

Tous ces faits

cumulés concordent à assigner à Chinon un rôle important à l’époque des souverains

Plantagenets. Il serait sans doute excessif d’en faire une capitale du domaine

continental des rois d’Angleterre, mais on peut affirmer qu’elle fut une

résidence privilégiée de cette dynastie.

Chinon,

cité royale française (XIIIe au XVe siècles)

Le roi de France Philippe

Auguste s’empare de la forteresse après un long siège, en 1205. Chinon est

annexée au royaume de France et n’en sortira plus. Cependant, c’est encore en

ses murs, probablement dans l’enceinte du château, que fut signée en septembre

1214 une trêve de 5 ans entre Philippe-Auguste et Jean-Sans-Terre, qui

entérinait la perte par le roi d’Angleterre du Maine, de l’Anjou et de la

Touraine.

Dans la nouvelle

carte politique du royaume, notre ville n’occupe plus la position privilégiée

qui avait été la sienne sous les Plantagenets, mais les rois de France ne la

négligent pas pour autant. Ils lui accordent le statut de ville royale, qu’elle

conservera jusqu’à la Révolution, même si, à partir de 1633, le cardinal de

Richelieu détournera certains droits et revenus dus à la Couronne au profit de

son duché-pairie. En 1323, lorsque le bailliage de Touraine fut séparé de celui

d’Anjou, il fut doté de deux sièges, l’un à Tours, l’autre à Chinon. Lors de la

création des élections (circonscriptions financières), notre ville fut désignée

chef-lieu au-début du xve

siècle. Ces titres successifs valaient aux villes qui en jouissait un prestige

que n’avaient pas les cités placées sous l’autorité d’un seigneur, civil ou

ecclésiastique. Elle en tirait aussi l’avantage d’abriter dans ses murs une

administration conséquente qui se mettra peu à peu en place :

gouvernement, pour le politique ; tribunal pour le judiciaire ;

divers administrateurs chargés de la perception des impôts directs ou indirects

(gabelle, droits d’octroi sur le commerce fluvial et terrestre) ou de la gestion

du patrimoine (eaux et forêts). Autres effets bénéfiques de cette

reconnaissance officielle : dès sa conquête par Philippe-Auguste, le

système de défense de la forteresse est renforcé par l’érection d’un nouveau

donjon, la tour du Coudray, séparée du reste de la forteresse par de nouvelles

douves.

Développement de la ville-fort

Au cours des deux

siècles suivants (xiiie–xive), la ville-fort se densifie.

L’alignement d’édifices sans vis-à-vis au bas du promontoire se double bientôt d’une

nouvelle ligne d’édifices pour former une rue continue, à l’exception de la

portion qui domine l’église Saint-Maurice. Ainsi, des études de

dendrochronologie menées sur la charpente de l’hôtel Bodard de la Jacopière, sur

le bord sud de la rue Haute, datent son érection au XIVe siècle. Les

constructions finissent par déborder le cadre primitif. La rue Haute se

prolonge vers l’est et dépasse peu à peu le Grand Carroi, qui devient le centre

de l’espace urbain dans son étape finale, à la croisée de la rue Haute et d’une

voie nouvelle qui permet d’accéder du pont au château.

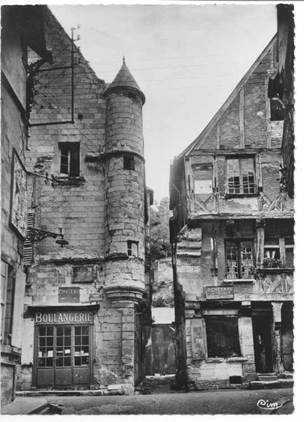

Le

Grand Carroi, la Maison des États-Généraux et la maison Rouge, avant et après

leur restauration dans les années 1960-1970.

La muraille est repoussée

d’autant vers l’est, jusqu’aux limites actuelles de la ville-fort (Place de

l’Hôtel-de-Ville). Une rue basse (actuelle rue du Commerce) est tracée de long

de la nouvelle enceinte, ce que le dessin du noyau primitif n’avait pas permis.

Ce débordement aboutit à des douves situées à l’extrémité ouest de la Place de

l’Hôtel-de-ville.

Le nouvel espace

bâti dut provoquer un déplacement vers l’est de la voie extra-muros qui menait directement

du pont au château, ce qui se traduit, à la fin du XIVe siècle, par l’édification

d’une nouvelle porte d’accès à la forteresse, la Tour de l’horloge, qui

renferme la cloche Marie-Javelle, qui fut fondue en 1399. Les espaces libres en

contre-bas de l’église se comblent peu à peu. Chinon, ville royale, est

désormais en mesure d’accueillir le roi et sa Cour. Philippe-Auguste, saint

Louis, Philippe III y feront plusieurs séjours.

L’entretien de la

forteresse coûte cher au royaume, aussi veille-t-on à l’utiliser à d’autres

fonctions qu’au seul hébergement d’une garnison ou au logement occasionnel des souverains.

Elle sert de lieu de détention pour des prisonniers particulièrement

prestigieux ou dangereux. Les plus célèbres furent les dignitaires de l’Ordre

des Templiers. Depuis la découverte récente (2001) de documents dans les

archives du Vatican, on connaît mieux l’épisode qui s’y est déroulé en août 1308,

et qui n’était connu jusque-là que par une version résumée, rédigée par un

officier royal.

Après l’arrestation

sur son ordre des membres du Temple à travers tout le royaume, le 13 octobre

1307, et les premiers interrogatoires menés par le tribunal de l’Inquisition de

Paris, Philippe le Bel avait accepté, pour calmer l’irritation du pape, Clément

V, fâché d’une initiative qui le privait de ses prérogatives les plus

élémentaires, de faire conduire devant la Curie à Poitiers, à des fins

d’enquête, un groupe de Templiers (soixante-douze), dont aucun dignitaire et

beaucoup d’exclus que le roi avait réintégrés pour l’occasion. Sous prétexte de

ménager leur santé jugée chancelante le roi fit retenir, sur la route de

Poitiers, dans la forteresse de Chinon, les cinq dignitaires arrêtés : le

Grand-Maître, Jacques de Molay : le Précepteur d’Outre-Mer, Jacques

Raymbaud ; le Précepteur de France, Hugues de Pairaud ; le Précepteur

d’Aquitaine et de Poitou, Geoffroi de Gonneville ; le Précepteur de

Normandie, Geoffroi de Charnay. Il espèrait ainsi se donner un prétexte pour

dénoncer la procédure, au cas où le pape déciderait d’absoudre les Templiers

envoyés devant lui, l’absence du Grand-Maître étant susceptible de rendre

discutable toute initiative allant dans ce sens. Le pape décide de contourner

la manœuvre en envoyant sur place, à Chinon, trois cardinaux chargés

d’interroger secrètement les prisonniers. Au terme des interrogatoires, qui se

déroulent du 17 au 20 août 1308, les accusés reçoivent l’absolution de leurs

péchés et sont réintégrés dans le sein de l’Église. Devant cette résistance du

pape, le roi décide de ramener les dignitaires à Paris, où ils seront brûlés,

plusieurs années plus tard, le 18 mars 1314.

Sous le règne d’un

des fils de Philippe le Bel, Philippe le Long, le royaume connaît un des

épisodes les plus sinistres de son histoire. Le roi et ses conseillers décident

de renflouer les caisses en faisant un procès à deux groupes relativement

fortunés mais sans défense : les lépreux et les Juifs. On invente un

complot ourdi par les rois musulmans de Grenade et de Tunis pour anéantir les

chrétiens avec la complicité des deux communautés et on en propage la rumeur à

travers le royaume. Une épidémie survient en 1321 qui semble corroborer cette

thèse, en faisant croire que ces ennemis ont empoisonné les puits. Alors sont

perpétrés dans tout le royaume des massacres qui ne prennent fin que lorsque le

roi, ayant obtenu le gain espéré, décide de mettre un terme aux troubles qu’il

a lui-même fomentés. Les lépreux, dont les asiles, les biens et les troupeaux

ont été anéantis, sont abandonnés à eux-mêmes. Les Juifs sont expulsés du

royaume après avoir dû acquitter de fortes amendes. Ceux de Touraine ne furent

pas épargnés, et nombre d’entre eux furent brûlés. Une phrase ajoutée par un

continuateur anonyme à la Chronique royale de Nangis, affirme que 160 Juifs

furent brûlés dans une fosse à Chinon. Ce bref récit, qui évoque plus le

sacrifice volontaire des martyrs des premiers siècles du christianisme

(« beaucoup d’entre eux et d’entre elles, comme invités à des noces,

sautaient en chantant dans la fosse ») que la scène finale d’un pogrom,

est le seul témoignage sur lequel se fonde cette tradition. Il y eut certainement

une communauté juive à Chinon, ville royale ; elle eut sûrement à subir des

persécutions, car il y a tout lieu de penser que les Chinonais d’alors

n’étaient pas moins sensibles à la propagande officielle contre les lépreux et

les Juifs que les autres sujets du royaume. Cependant, rien ne permet

d’affirmer que ces persécutions furent telles que les rapporte le continuateur

anonyme. Toute autre affirmation est pure hypothèse.

Chinon se distingue

donc, pendant les xiiie

et xive siècles, par

les fonctions stratégiques et guerrières dévolues à sa forteresse. En tant que

ville royale, elle est aussi concernée par les péripéties souvent sanglantes

qui sont le triste lot du temps. Nous ignorons à quel point elle fut affectée

par la Peste Noire qui, à partir de 1348, sévit tragiquement en France comme en

beaucoup d’autres royaumes. En revanche, la première phase de la Guerre de Cent

Ans semble l’avoir épargnée, malgré la proximité du champ de bataille de

Poitiers (1356).

Au-delà de la ville-fort

L’évêque de Tours détenait

de nombreuses parcelles sur le territoire de Chinon et dans ses environs

immédiats. Il possédait aussi en commun avec le seigneur de la ville, – qu’il

s’agisse du comte d’Anjou, du roi d’Angleterre, puis du roi de France – la

« haute et basse forêt », les eaux et les îles et donc les pêcheries,

communément appelées « écluses » ; celles qui étaient en amont

du pont lui appartenaient en totalité (concordia du 28 mars 1190).

L’administration de ces biens impliquaient la présence d’un personnel qualifié

et d’équipements permanents. Aux fins d’entreposer les redevances en nature, une

grange à dîmes fut édifiée non loin de la rivière sur laquelle s’effectuaient

les transports de denrées, face à l’île de Tours qui, comme son nom l’indique,

relevait de l’autorité de l’évêque. Les officiers chargés de les percevoir

occupaient un hôtel tout proche (4, place Jeanne d’Arc). Entre la grange et

l’hôtel fut aménagée une place, dite de la Parerie (actuelle Place Mirabeau),

dont l’étymologie évoque la répartition à parité entre l’Église et le roi du

produit des transactions qui s’y effectuaient.

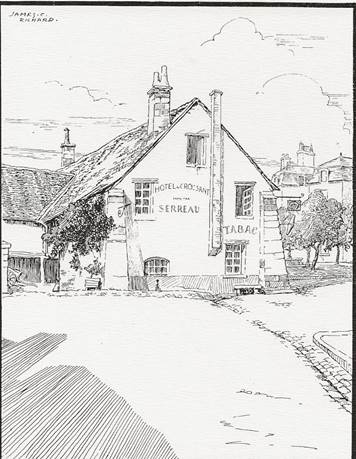

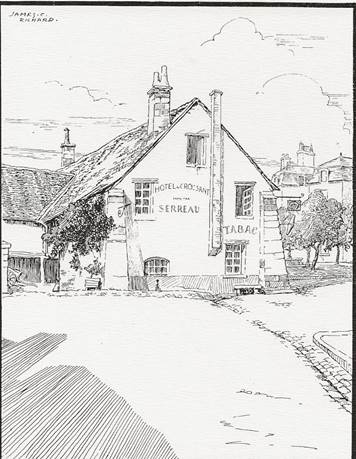

Ancienne grange à dîmes

dessinée par James Richard dans l’état où elle était jusqu’en 1920.

Au nord de la

place, un couvent augustin, contigu à l’hôtel de l’évêché, est fondé par une

bulle du pape Jean XXII en date de novembre 1334 et sa construction, contrariée

par la Peste Noire et le début de la Guerre de Cent Ans (défaite du roi Jean II

à Poitiers en 1356), ne débute qu’en 1359 et ne sera véritablement achevée

qu’en 1445, date de la consécration de son église. Ces trois fondations, plus

la Maison de la Charité et l’église Saint-Etienne, qui les prolongent au nord,

donnent à ce faubourg de la ville un caractère éminemment religieux, qui

s’accentuera encore lorsqu’il aura fait la jonction avec la collégiale de

Saint-Mexme et son cloître, c’est-à-dire les différentes demeures occupées par

ces chanoines qui n’étaient pas tenus à une vie commune en dehors des offices.

Pendant la seconde

moitié du XVe siècle, au cours duquel le royaume n’eut plus à subir

la présence de troupes ennemies, la ville de Chinon, tirant parti de ces

conditions favorables, ne cessa de s’étendre vers l’est et la collégiale

Saint-Mexme. Parmi les constructions les plus remarquables, il faut signaler les

halles (emplacement de l’actuel l’Hôtel-de-ville), l’hôtel-Dieu et son

cimetière (parking de la Brèche et place du théâtre, aujourd’hui, Place

Hoffheim).

Hôtel-Dieu devenu théâtre

municipal par James Richard (1966)

Ce bâtiment, propriété des

Augustines, a servi d’hôpital jusqu’à la Révolution.

Par ailleurs, se

développe une activité artisanale, dont des teintureries qui tirent parti de la

présence abondante de l’eau, dans les cours intérieures, en retrait des façades

sur rue (rue Jean-Jacques Rousseau). Ce faubourg, qui semble ne pas suivre un

plan préalablement établi, à en juger par les ruelles tortueuses qu’elle

conserve encore, contraste avec le quartier Saint-Etienne au plan rigoureux.

Chinon,

résidence royale (XVe

siècle)

En 1413, le Duc d’Anjou conclut

avec le roi Charles VI et la reine Isabeau de Bavière un accord de mariage

entre sa fille Marie et le troisième fils du couple royal, Charles, comte de

Ponthieu. La mère de Marie, Yolande d’Aragon, se charge d’élever le jeune

prince en Anjou, auprès de sa fille. En 1415 et 1417 respectivement, les deux

frères aînés du jeune Charles, le Dauphin Louis et son cadet Jean, meurent sans

descendance. A l’âge de 14 ans, le prince se retrouve donc héritier du trône.

Lorsque les Bourguignons se rendent maîtres de Paris (29 mai 1418), le nouveau Dauphin

s’enfuit de la capitale et s’installe de façon permanente en Touraine (Tours, Amboise,

Chinon et Loches) et Berry (Bourges et Mehun-sur-Yèvre). C’est de cette

position de repli qu’il va gouverner la partie du territoire qui continue à lui

prêter obéissance.

La reine de France

reçoit à titre de douaire le duché de Touraine. Le château et la châtellenie de

Chinon en fera toujours partie, excepté pendant une courte période entre 1425

et 1428. Pour cette raison et aussi à cause de la proximité de la ville avec

son Anjou natal, Marie fera de la forteresse une de ses résidences de

prédilection. Elle y fera réaliser des aménagements pour son confort et y

mettra au monde plusieurs de ses enfants, dont le dernier, Charles (1446).

Marie d’Anjou, épouse de

Charles VII, reine de France

En 1428, le Dauphin

parvient à reprendre Chinon, que s’était approprié la duchesse de Guyenne,

fille du duc de Bourgogne, et y installe la Cour. Cette année-là, il y réunit

les États de langue d’oc et de langue d’oil qui lui accordèrent des subsides

substantiels, de 500.000 et 400.000 livres tournois respectivement, mais qui

exigèrent l’abandon de la politique de dévaluation de la monnaie qui avait

prévalu jusque-là. La ville était directement concernée par ces mesures

financières, étant donné que, de 1418 à 1442, elle posséda un atelier de frappe

de monnaie, qui produisait, en particulier, les célèbres florettes.

Au mois de mars

1429, elle fut le théâtre d’un épisode célèbre de l’histoire de France. Une

jeune fille originaire des confins de la Champagne et de la Lorraine, prénommée

Jeanne et qui se fait appeler La Pucelle, se rend sur les bords de la Vienne avec

une petite escorte pour solliciter une entrevue avec le Dauphin. Se prévalant

de révélations qui lui auraient été faites miraculeusement, elle parvient à le

persuader de se faire sacrer roi à Reims et de lever une armée pour délivrer

Orléans. La rencontre entre Jeanne d’Arc et le Dauphin eut lieu dans le logis

royal du château de Chinon. Jeanne séjourna dans la ville le temps nécessaire au

déroulement de l’enquête dont elle fut l’objet. Elle y gagna de solides

appuis : Yolande d’Aragon, le duc d’Alençon. Puis, elle prit la tête de

l’armée chargée de libérer Orléans, assiégée par les troupes anglaises et

bourguignonnes. C’est donc à Chinon que débuta la courte mais glorieuse

destinée de Jeanne d’Arc ; en même temps s’écrivait une page glorieuse de

l’histoire de la ville, dont le nom devint familier à tous les Français.

En 1433, toujours

au château de Chinon, la reine Marie participe au complot ourdi par sa mère Yolande

d’Aragon en vue d’expulser du Conseil du roi l’encombrant La Trémoille. Ce coup

de force permet à la maison d’Anjou de recouvrer son influence à la Cour.

L’année 1444 marque

le début du « règne » d’Agnès Sorel, première maîtresse officielle

d’un roi de France. Elle est omniprésente, le roi ne pouvant supporter d’être

éloigné d’elle. Elle intervient dans la distribution des places et des rentes,

le plus souvent à son profit ou à ceux de ses parents et familiers. Elle se

fait offrir de luxueuses parures, car c’est elle qui dicte la mode. La reine

demeurant au château, le roi installe sa maîtresse en contre-bas, dans le

manoir du Roberdeau, dans lequel il pouvait se rendre par un souterrain dont on

devine encore l’entrée au pied de la Tour d’Argenton. Mais les murs de la

forteresse devaient paraître trop austères aux deux amants, aussi

préféraient-ils séjourner chez les seigneurs de Razilly, dans le Véron, à une

lieue de Chinon, pour y organiser leurs fêtes. Le Pas du rocher périlleux

ou Emprise du dragon y eut lieu, en juin 1446, en présence de la fine

fleur de la chevalerie française : le roi René d’Anjou, le comte d’Eu, le

comte de Foix, le duc d’Alençon, le comte de Tancarville, le comte de Nevers,

le comte du Maine, le comte de Clermont, le comte d’Angoulême, etc. Agnès mourut

très jeune et son « règne » ne dura que cinq années mais, grâce à

elle, la Cour connut une période particulièrement fastueuse malgré l’état de

guerre permanent que connaissait le royaume.

La Guerre de Cent

Ans achevée (1453), Charles abandonne Chinon pour Paris et les châteaux du

Berry pour lesquels il a une prédilection. Ses successeurs immédiats, Louis XI

et Charles VIII, investissent d’autres lieux du Val de Loire (le Plessis à Montils-lès-Tours,

Amboise, Loches) mais ne manquent pas de séjourner aux bords de la Vienne lorsque

l’occasion se présente. Ce retrait de la Cour n’a pourtant pas d’incidence

négative sur le développement de la ville ; celle-ci bénéficie encore de

l’élan de la paix retrouvée et voit se multiplier les belles demeures de

pierre, qui rivalisent désormais avec les maisons à pans de bois.

Le siècle s’achève

en apothéose pour Chinon. Le 18 décembre 1498, le roi Louis XII y reçoit César

Borgia, fils du pape Alexandre VI, qui vient lui remettre en mains propres

l’annulation de son premier mariage afin de lui permettre d’épouser Anne,

duchesse de Bretagne, veuve de son prédécesseur, Charles VIII.

Chinon aux Temps Modernes (XVIe-XVIIIe

siècles)

François Rabelais

En 1484 ou 1494 (le doute subsiste),

l’épouse d’un avocat du siège royal met au monde un enfant de sexe mâle, dans

la maison de campagne qu’il possède dans le village de Seuilly, sur l’autre

rive de la Vienne. Le fait est trop banal pour mériter qu’on s’y attarde. Mais

il se trouve que la sécheresse sévit cruellement cette année-là, et que, faute

d’eau, les hommes furent contraints de ne boire que du vin. On ignore si les

enfants aussi furent réduits à cette extrémité. Toujours est-il que ce concours

de circonstances extraordinaire donna naissance à un des plus grands génies de

son temps, dont le nom et l’œuvre sont universellement connus et admirés.

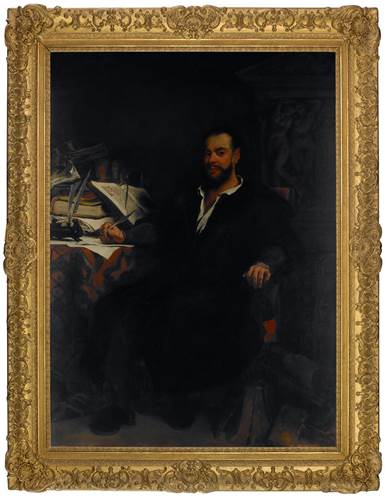

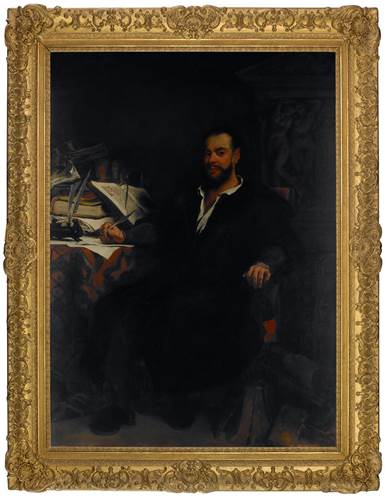

Portrait de Rabelais par Eugène

Delacroix, conservé au Musée de Chinon

François Rabelais

ne s’est pas contenté de naître à La Devinière d’un père et d’une mère chinonais.

Il a non seulement, à la façon des clercs de l’époque, mentionné ses origines

géographiques, comme en témoigne l’ex-libris f. francisci Ralelaisi

Chinonensis (« frère François Rabelais chinonais »), que l’on

peut lire dans les volumes de sa bibliothèque, mais il a initié ses lecteurs

aux subtilités de ce terroir. Quel meilleur guide, en effet, que ses écrits

pour découvrir notre région, se familiariser avec les mœurs de ses

habitants ? Qui, parmi les lecteurs de maître François, ne connaît les

Caves Peintes à Chinon, le théâtre de la Guerre picrocholine (Lerné, Seuilly,

La Roche-Clermault), la grotte de la Sibylle à Panzoult ou le site présumé de

l’abbaye de Thélème, du côté de Rigny ? Mais, au-delà de cet aspect, plutôt

anecdotique, Rabelais a eu le génie de transformer sa ville natale et sa

contrée en un personnage littéraire et mythique, comme la littérature

arthurienne l’avait fait avec la forêt de Brocéliande ou l’Ile d’Avalon, et

comme le fera (à son imitation ?) Miguel de Cervantès, avec la Manche

castillane. Grâce à lui, Chinon et sa contrée ont acquis une renommée

universelle.

Un chef-lieu administratif et économique

Mérite-t-elle un tel

honneur ? Disons qu’elle ne démérite pas et qu’elle assume dignement son

statut de ville royale ainsi que le rôle qu’elle ne cessa d’exercer, du XIIIe au XVIIIe siècles, comme capitale administrative d’un territoire

considérable.

En effet, jusqu’à

la Révolution, qui, en unifiant l’administration à tout le pays, supprima de

nombreuses institutions en même temps que les privilèges et la vénalité des

charges, Chinon fut le siège de nombreux corps d’officiers. En 1544, le

bailliage de Chinon devient autonome, après le démembrement de celui de Tours

et la ville chef-lieu d’une circonscription qui regroupe une centaine de

paroisses. Il est placé sous l’autorité d’un lieutenant et dispose de ses

propres locaux. Le corps de ville est constitué par un maire et trois échevins.

Leur principale mission est le maintien de l’ordre, mais ses prérogatives

concernent aussi l’organisation de l’enseignement ; ainsi, le roi François

II l’autorise, en 1578, à acquérir une maison située au-dessus du carroi

Saint-Etienne pour y établir un Collège royal, institution qui retire la

mission d’enseignement aux autorités ecclésiastiques pour la confier au pouvoir

civil et qui perdurera jusqu’aux réformes de la Troisième République.

L’exercice de la

justice mobilisait un personnel nombreux : lieutenant du bailliage, avocat

du roi, procureur du roi, juge des affaires civiles et criminelles, juges des

affaires spéciales, conseillers, greffiers, huissiers, procureurs notaires du roi,

avocats. La justice fiscale relevait de l’élection ou circonscriptrion

financière. Il y en avait six en Touraine et celle de Chinon couvrait un vaste

territoire, de Thilouze et Saché à Langeais et Cinq-Mars, en passant par

Sainte-Maure, Azay et La Haye. Elle était chargée de fixer l’impôt et de régler

les litiges. Enfin, la Touraine étant pays de grande gabelle, Chinon était

dotée d’un grenier à sel, dont la tâche première était de faire respecter une

réglementation d’autant plus contraignante que le Poitou voisin en était

dispensé et que les fraueurs étaient nombreux.

Le château était le

siège de la juridiction militaire, qui y entretenait une garnison et aussi la

prison. Par ailleurs, l’administration des Eaux et forêts veillait à

l’entretien et à l’exploitation de la forêt domaniale et des nombreux cours

d’eau navigables. Enfin, la jurisdiction ecclésiastique était confiée à un

prêtre dépendant de l’arcevêché. Par ailleurs, chacune des cinq paroisses intra

muros, Saint-Maurice, Saint-Jacques, Saint-Etienne, Saint-Mexme et

Saint-Martin, ainsi que les deux paroisses extérieures, Saint-Louans et

Notre-Dame de Parilly, avait son propre personnel ecclésiastique et autres,

placé sous l’autorité du chefcier de Saint-Mexme. Quant au clergé régulier, il

se composait de trois ordres masculins, Augustins, Franciscains et Capucins, et

de cinq maisons féminines, Calvairiennes, qui auront la charge de l’hôpital de

Saint-Michel (début du XVIIe siècle), Ursulines, Sœurs hospitalières

de saint Augustin, Dames de l’union chrétienne et Sœurs de la Charité.

La présence d’un

personnel administratif aussi nombreux, la circulation pécuniaire et la

création d’emplois qu’elle entraînait assuraient à ses habitants un niveau de

vie que les habitants des autres villes ou villages dépendant de sa juridiction

devaient leur envier. Un témoignage de cette vitalité économique est fourni par

les nombreuses cales dans lesquelles ont débarquait les denrées circulant sur

la rivière, ainsi que la tenue d’un marché hebdomadaire et de deux foires

annuelles, en avril et en octobre, qui furent instaurées au XIIIe

siècle.

Au temps de guerres de religion

La ville aurait pu être fortement

impliquée dans les Guerres de Religion, la forteresse présentant un intérêt

stratégique de première importance pour les deux partis Pendant ces guerres, Chinon

connut des concentrations de troupes catholiques et servit de prison au

cardinal de Bourbon, après l’assassinat du duc de Guise sur l’ordre du roi

Henri III. Malgré la proximité de places protestantes comme Loudun et Saumur,

les Chinonais surent, cependant, rester en marge du conflit, ce qui n’était pas

un mince exploit à une époque où chacun était tenu de se prononcer pour l’un

des deux partis. Les Réformés avaient plus à craindre des agents du pouvoir

royal que des catholiques chinonais, même s’ils eurent à subir quelques

tracasseries. Chinon ne connut qu’un épisode difficile, en 1562, lorsque, comme

plusieurs autres villes – Angers, Tours,

Châtellerault, Saumur et Loudun -, elle fut

prise par les Réformés qui, mettant à profit le fait que les garnisons aient

abandonné momentanément leur poste, entendaient riposter au massacre de Wassy,

perpétré par Henri de Guise. Ils occupèrent la ville du

24 mai au 11 juillet, en l’absence de son gouverneur, Tiercelin de la Roche

du Maine, qui reprit la place, peu après, « à la veue d’une seule

compagnie de gens d’armes » (Agrippa d’Aubigné, Mémoires), ce qui

atteste du courage du marquis mais aussi de la faiblesse des Réformés, qui

n’avaient réussi à s’emparer de la ville que par surprise.

En 1565, soit trois

années après cet épisode, la reine Catherine de Médicis, ses enfants et la

Cour, à l’occasion du célèbre voyage qu’ils réalisèrent à travers le royaume,

firent étape en septembre à Marçay et à Lerné (au château de Chauvigny), puis,

en novembre, à Bourgueil, Langeais et Amboise, mais pas à Chinon, comme s’ils

avaient voulu éviter de le faire. Faut-il y voir une conséquence de l’épisode

précédent ? Probablement plutôt, durent-ils se rendre à l’évidence qu’une

pareille expédition serait dans l’impossibilité de pénétrer dans la ville.

Faire emprunter, en venant de Loudun, le Pont à Nonnain à des carrosses, à de

lourds chariots, à une foule de gens à cheval n’était pas envisageable. Il

apparut plus commode de contourner aussi la rivière de Vienne par le nord,

quitte à emprunter dès que possible la rive droite de la Loire de Nantes à

Tours. Cet épisode témoigne assez bien de l’isolement dans lequel la

topographie allait condamner la ville de Chinon jusqu’à ce que la muraille qui

longeait la Vienne soit abattue et remplacée par les quais, dans la première

moitié du XIXe siècle.

La communauté

huguenote de la ville choisit de se dissoudre en 1565, ses membres préférant se

rattacher au Temple de L’Ile-Bouchard, placé sous la protection des La

Trémoille. Ils obtinrent, cependant, des autorités municipales, l’autorisation

de fonder un cimetière dans la paroisse de Saint-Etienne, et, selon toutes les

apparences, ne subirent pas de persécutions systématiques. Il n’y aura pas de

massacres lors de la Saint-Barthélemy (1572).

L’ambition de

Richelieu, ministre tout-puissant du roi Louis XIII, va modifier le destin de

la ville en la retirant en partie à l’autorité royale. L’édification, dans

l’ancien fief familial, d’un immense château et d’une cité attenante (actuelle

ville de Richelieu) ayant vocation à accueillir l’administration du royaume

conduit le cardinal à s’intéresser de près à Chinon. Il parvient à se faire

remettre certains droits qui s’apparentent à une seigneurie sur la ville :

droit d’exercer la justice ; possession du château ; droits

honorifiques. La couronne se réserve, cependant, quelques charges et répond

positivement à certaines requêtes du corps de ville et des officiers de

justice, soucieux de préserver certaines prérogatives du statut ancien. Cet

état de fait perdurera jusqu’à la Révolution.

Tandis que l’insatiable

cardinal cherchait à augmenter encore sa fortune, notre bonne ville donnait

naissance à un personnage attachant, malheureusement oublié. Claude Quillet est

l’auteur d’un immortel chef-d’œuvre, la Callipédie ou la manière d’avoir de

beaux enfants, long poème en vers latins, dans lequel il prétend démontrer

« par quels moyens on se fait des héritiers d’une figure aimable ».

Malheureusement notre bon Quillet était contrefait, ce qui inspira à une dame

peu charitable ce mot cruel : « Quel dommage que sa mère n’ait pas lu

son traité avant de le mettre au monde ! ». Alfred de Vigny, dans son

roman historique Cinq-Mars, en fait le gouverneur du héros et le

farouche ennemi du despotique cardinal.

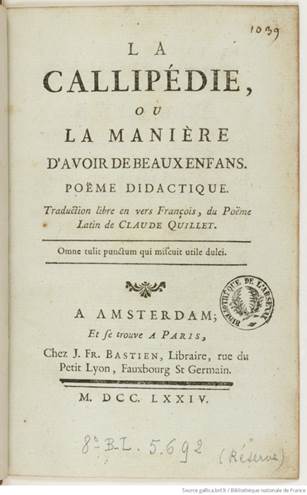

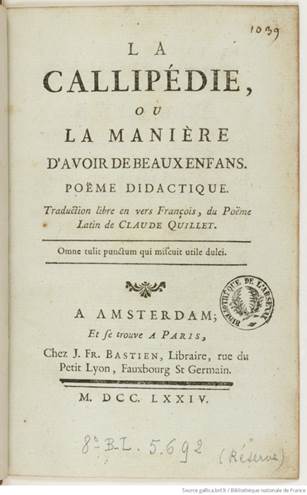

Page de titre de la Callipégie

de Claude Quillet,

Dans le domaine des

arts, Chinon a eu quelques illustres enfants. Le musicien Pierre Tabart

(1645-1716), maître de chapelle à la cathédrale de Meaux, a laissé plusieurs

pièces de musique religieuse, dont le Requiem qui fut chanté lors des

funérailles de Bossuet. Le plus célèbre de tous fut un mécène, Alexandre Le

Riche de la Pouplinière (1693-1762), fils d’un receveur du grenier à sel de

Chinon. Dans ses hôtels de Paris puis de Neuilly, ce fermier général accueillit

et protégea des écrivains et artistes de renom, tels Voltaire, Jean-Jacques

Rousseau, Quentin de La Tour et Van Loo. Grand amateur de musique, il

entretenait un orchestre et soutint activement Jean-Philippe Rameau, au point

de le loger dans son propre hôtel, ainsi que François-Joseph Gossec.

Chinon

pendant la Révolution

La Révolution fut favorablement

accueillie à Chinon. C’est alors une ville de quelque 5.500 habitants dont la

population entend profiter de la réforme politique et administrative en cours et

se défaire de l’autorité des ducs de Richelieu. Cette volonté, trop longtemps contrainte,

donne lieu au début à de nombreuses émeutes que les autorités ne peuvent

réprimer. Pendant toute la durée de la Révolution, la ville partage les grands

élans révolutionnaires, s’associant aux événements symboliques

principaux : fêtes révolutionnaires ; création de sociétés

populaires. Les Chinonais adoptent pendant ces années un républicanisme sincère

mais modéré et se montrent soucieux de ne pas créer de fossé entre les divers

partis, idéologie et comportement qui ne se sont jamais démentis au cours de sa

longue histoire. Ce trait de caractère les conduisit à quelques regrettables

compromissions ; ainsi ne surent-ils pas éviter le sort tragique que

connut un convoi de suspects saumurois, lesquels furent massacrés par leurs

gardiens sur le territoire de la commune.

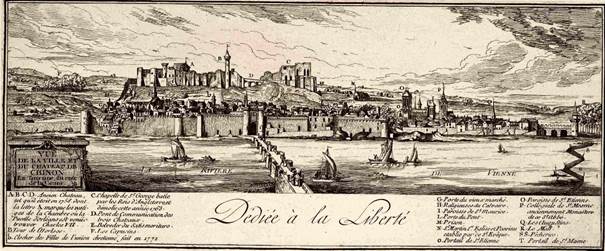

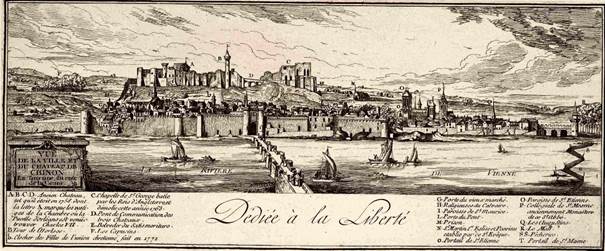

Gravure de Chinon réalisée en

1772, dans une reproduction de 1792.

Le graveur n’a pas représenté

l’île de Tours, en amont du pont.

Au moment le plus

fort de la Guerre de Vendée, Chinon constituait la base républicaine avancée

face aux troupes monarchistes. C’est pourquoi le conventionnel Tallien s’y

installa. L’armée dite « de Chinon » compta jusqu’à 15000 soldats,

placés sous le commandement d’un général de trente ans, Gabriel Venance Rey. Le

19 mai 1793, cette armée rejoignit le Maine-et-Loire et laissa la ville sans

défenses. Aussi, le 12 juin, après la chute de Saumur, Chinon fut investie par

une troupe de combattants vendéens mal vêtus et mal équipés. Les envahisseurs

se retirèrent, vingt-quatre heures plus tard, sans commettre la moindre

exaction, mais en emportant toutes les armes et provisions qu’ils purent

trouver ou extorquer aux autorités et aux habitants. Leur chef profita de cette

incursion pour se rendre chez sa cousine, comtesse de La Mothe-Baracé, au

château du Coudray-Montpensier à Seuilly.

Pendant la Terreur,

les tribunaux de Paris et d’Angers condamnèrent à mort et firent exécuter huit

Chinonais, dont l’avocat Poirier de Beauvais. Dans la ville-même, il n’y eut

qu’une seule exécution, celle d’un soldat volontaire appelé Jacques Payelle,

accusé d’avoir crié « Vive le Roi ! A bas la

République ! ».

Époque

contemporaine (XIXe-XX siècles)

Pendant tout le xixe siècle, Chinon,

paisible chef-lieu d’un arrondissement rural, semble vivre en marge de

l’histoire. La ville n’a pas connu de grands événements mais elle ne manque pas

pour autant de dynamisme, si l’on en juge par les transformations considérables

qu’elle a connues. La destruction des murailles médiévales a permis la création

des quais, qui dévient la circulation hors de la ville-fort et offrent un

espace pour de nouvelles habitations ouvertes au midi. Une ancienne prairie,

sur laquelle Jeanne d’Arc se serait entraînée à la joute avec le duc d’Alençon,

a été transformée en mail, puis en jardin, enfin en champ de foire (Place

Jeanne d’Arc).

Place Jeanne d’Arc, avec la

statue de la Pucelle, la gendarmerie et la prison ; en arrière-plan, la

gare et le pont Eiffel du chemin de fer qui desservait trois destinations sur

la rive gauche de la Vienne (Les Sables d’Olonne, Richelieu et Nouâtre).

Le long de cette

place est édifiée une caserne de gendarmerie dotée d’une prison, avec, non loin

de là, aussi la maison-close, équipement inévitable dans toute ville de quelque

importance. Au bout de l’avenue, la gare du chemin de fer est inaugurée en

1875. Enfin, sont érigées deux statues monumentales, celle de Rabelais (1882)

et celle de Jeanne d’Arc (1893). Moins visible mais tout aussi essentiel est le

traitement du bâti ancien : élargissement de la rue Rabelais, alignements

des façades et, surtout, protection des édifices les plus remarquables,

auxquels de bonnes âmes, au nom de la modernité, auraient bien aimé faire subir

le sort du château et du Fort Saint-Georges qui, eux, restèrent, pendant toute

cette période, à l’état de ruines.

La proclamation de

la Troisième République ne laissa pas les Chinonais indifférents et réveilla

les passions. Ils renouèrent avec le débat politique, confisqué sous le Second

Empire, et les républicains finissent par l’emporter sur les monarchistes. Il

reste certains signes de ces débats. Ainsi, « le baptême laïque auquel la

pauvre ville a dû se prêter », dont se plaint René Boylesve (Le Jardin

de la France), a multiplié les noms de rue à consonance

révolutionnaire : les trois tronçons de la Rue Haute célèbrent successivement

Voltaire, Rousseau et Diderot ; Hoche et Marceau montent parallèlement

vers Saint-Mexme ; la Parerie est devenue Place Mirabeau ; la rue Beaurepaire,

du nom du vaillant défenseur de Verdun (1792), longe au sud la nef de l’église Saint-Maurice ;

le quai Danton fait face à la ville sur la rive gauche. De même, il y eut débat

pour savoir qui de Rabelais ou de Jeanne d’Arc serait honoré le premier par une

statue. Le « grand satirique du XVIe siècle » fut choisi

contre l’avis des tenants de Jeanne et, comble d’ironie, l’inauguration de la

statue de cette dernière, célébrée par les autorités républicaines, sera boudée

par le député local monarchiste et par ses partisans.

Les années cinquante

et soixante du XXe siècle marquent un tournant décisif dont les

effets sont encore perceptibles aujourd’hui.

Les Américains

installent en 1951 aux portes de la ville, dans la forêt de Saint-Benoît-la-Forêt,

un camp militaire (Chinon Engineer Depot) couplé à un vaste hôpital

chargé de soigner les soldats en garnison dans toute l’Europe. Cette initiative

bouleverse les habitudes locales. Elle crée un millier d’emplois, ce que la

population apprécie.

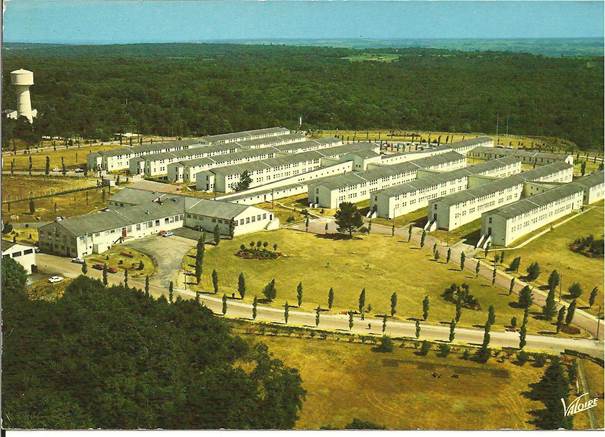

Hôpital américain, sur la

commune de Saint-Benoît-la-Forêt, site sur lequel ont été édifiés l’actuel

hôpital de Chinon et la clinique Jeanne d’Arc.

Mais l’implantation

du jour au lendemain de 1500 officiers et soldats américains introduit

brutalement un corps étranger dans un organisme qui n’y était pas préparé. On

s’offusque de la façon dont on traite la forêt, à coup de bulldozers, pour y

construire le camp, ses bâtiments, ses allées pavées ; on déplore quelques

incendies que ces aménagements menés à la hussarde ont provoqués. Ce n’était

pas une armée en guerre, ni non plus une armée en goguette ; cependant, un

personnel bien payé et formé très majoritairement d’hommes célibataires fait

nécessairement naître quelques préventions contre lui. Certains chinonais

gardent encore le souvenir de ces cafés du centre-ville qui étaient réservés

aux consommateurs yankees, surtout les jours de solde (pay day), des

tournées de la Military Police, crainte autant par la jeunesse locale

que par les soldats américains. Ils voyaient, en outre, d’un mauvais œil

certaines de leurs jeunes concitoyennes céder au charme de ces nouveaux venus,

au point de les épouser et d’aller fonder une famille outre-Atlantique. Mais la

jeunesse chinonaise de l’époque se souvient aussi avec nostalgie des cigarettes

et des disques de jazz qu’elle parvenait à se procurer, plus ou moins

légalement, à la cantine du camp, le fameux PX. Les militaires

américains occupent le camp jusqu’en février 1967, lorsque le général De Gaulle

décide de retirer la France de l’OTAN. Avant d’abandonner les lieux, ils

détruisent l’essentiel des bâtiments qu’ils avaient construits, à l’exception

de ceux de l’hôpital militaire. C’est dans ses locaux que l’hôpital de Chinon,

jusqu’alors situé dans le couvent Saint-Michel, fut transféré après sa

destruction partielle par un incendie en avril 1980.

Le principe d’un

centre de production d’électricité est arrêté en 1954 et le site d’Avoine, à 7

kms de Chinon sur la rive gauche de la Loire, retenu en 1955.

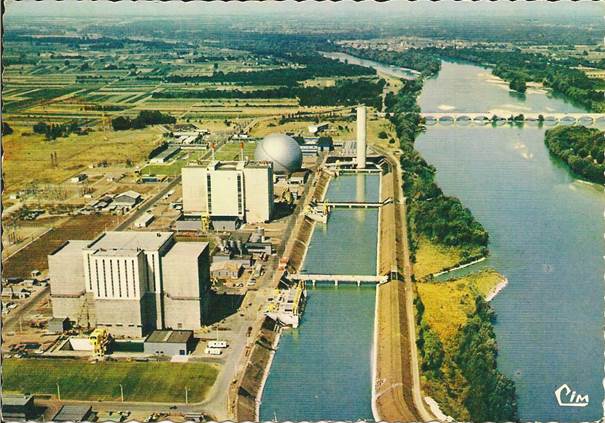

Aux bords de la Loire, les

trois premiers réacteurs de la Centrale nucléaire d’Avoine dans les années

1980.

En arrière-plan, « la

Boule », qui cesse de produire de l’électricité en 1973.

La centrale

commence à fonctionner en 1963. Dans un premier temps, cette initiative est

accueillie favorablement, au point que certains viticulteurs n’hésitent pas à

reproduire son image sur leurs étiquettes. Ce centre d’abord expérimental (la

fameuse orange) est devenu peu à peu, au fils des tranches successives, un lieu

de production permanent et emploie directement 1350 personnes. La réflexion

écologique aidant, l’opinion des populations a évolué et cherche à concilier,

selon un principe de prudence bien chinonais, la prise en considération d’un impact

économique bénéfique, l’inquiétude latente devant certains effets supposés sur

l’environnement et la santé, et le refus d’une certaine opacité dans le

fonctionnement d’une énorme machine qui échappe aux non-spécialistes.

Chinon est une des premières

villes de France à avoir bénéficié des dispositions de la loi Malraux sur les

secteurs sauvegardés (4 août 1962). Les premiers travaux ont porté sur le Grand

Carroi. Depuis, beaucoup de bâtiments anciens ont été restaurés par leurs

propriétaires. L’image que présente la ville aujourd’hui est largement

tributaire de ce phénomène.

Conclusion

Au 88 de la Rue

Haute, est né et a vécu un des plus illustres chinonais, Eugène Pépin

(1887-1988). Ce fils de commissaire-priseur fit des études de Droit et soutint

en 1911 une Thèse sur Les basse et haute foreszt de Chinon, qui fait

encore autorité. Pendant la Première Guerre Mondiale, il expérimenta le procédé

de photographie aérienne, mis au point par le Professeur Poivillier, qui

contribua à révéler à l’Etat-major allié les mouvements des troupes allemandes,

ce qui entraîna la riposte des Taxis de la Marne. On a conservé une photo de

lui, prise en 1919 dans la Galerie des Glaces lors de la signature du Traité de

Versailles, alors qu’il présente un document à la signature d’un

plénipotentiaire français. Démobilisé, il se spécialisa dans le Droit aérien mais

vivra assez longtemps pour s’intéresser aussi de près au Droit spatial, ce qui

fit de lui le Directeur de l’Institut international de droit aérien et spatial

de l’Université de Mac Gill, au Canada, avant d’être le Président de l’Institut

International de Droit de l’Espace. Cet homme, d’une longévité certes

exceptionnelle, était donc passé de l’ère de la traction hippomobile à celle

des fusées, et avait su s’adapter à chaque innovation. Lorsqu’il se rendait de

Chinon au siège des instances internationales dont il était membre, il traversait

à pied sa ville natale médiévale, prenait une micheline à la gare de Chinon, un

train moderne pour aller de Tours à Paris, puis l’avion pour se rendre au bout

du monde.

Cette vie

extraordinaire tend à prouver qu’à Chinon, le temps ne s’écoule pas comme

ailleurs. Ici, l’hier côtoie l’aujourd’hui et lui donne du sens. Où que l’on

aille, le regard du visiteur rencontre un objet hérité d’un passé parfois

lointain, qui le met à l’abri de manifestations d’une modernité agressive. Rien

de plus salutaire qu’une cure de Chinon pour prendre la mesure exacte du monde

et ne pas se lancer dans un avenir incertain sans s’être assuré de solides

arrières.

Bibliographie succincte

– Andrault-Schmitt,

Claude, « Chinon, église Saint-Maurice », Société française

d’archéologie, Congrès archéologique de France, 155e session, 1997,

Touraine, p. 281-299.

– Carré de

Busserolle, J.-X., Dictionnaire géographique, historique et biographique

d’Indre-et-Loire et de l’ancienne province de Touraine, Tours, 1878.

– Cougny, Gustave de,

Chinon et ses environs, Tours, Imprimerie A. Mame et fils, 1898.

– Dufaÿ, Bruno, La

forteresse et la ville, projet collectif de recherche, sous la direction

de…, Rapports d’activité correspondant à l’autorisation PCR 07/0224. Tours,

Conseil Général d’Indre-et-Loire, Service de l’Archéologie du Département

d’Indre-et-Loire.

– Izarra, François

de, La Vienne à Chinon de 1760 à nos jours. Évolution d’un paysage fluvial.

Combleux, Éditions Loire et terroirs, 2007.

– Pépin, Eugène, Histoire

de Touraine, Paris, Ancienne librairie Furne Boivin & Cie éditeurs,

1935.

– Richault, Gabriel, Histoire

de Chinon, Paris, Éd. Jouve, 1926 [reproduction fac-similé de l’Office

d’édition du livre d’histoire, Paris, 1997, avec une préface de M. Garcia].