Une enfance landaise (1)

Une enfance landaise

Pour mes petits-enfants,

pour qu’ils sachent d’où ils viennent.

Première Partie. État des lieux

Chapitre 1. La cité

La cité des Salines à Dax se présentait sous la forme de deux longs bâtiments à un étage, séparés par un étroit passage, bref elle ressemblait fort à une caserne. Un bâtiment contenait[1] douze appartements (six sur chaque façade), l’autre, dix (cinq sur chaque façade). D’un côté, les bâtiments donnent sur la petite route qui descend de la cité Boulard, puis tourne à angle droit en direction du Quartier de La Torte. De l’autre, ils font face à la voie ferrée, qu’ils touchent presque à une extrémité. Nous habitions le troisième lot à partir de la pointe, du côté de la voie ferrée. Notre logement se composait de trois pièces. On entrait directement dans la pièce commune, qui servait à la fois de cuisine, de salle-à-manger, de salle-de-bains et de salon où l’on recevait les visiteurs. On débouchait, sur la droite, dans la chambre à coucher des parents. De la pièce commune un escalier permettait d’accéder au premier étage à la chambre des enfants, qui se trouvait au-dessus de la pièce commune. Le détail a son importance, parce que, de notre lit, lorsqu’on était malade, on entendait ce qui se passait en bas.

Je suis né dans la chambre de mes parents, le 31 mai 1941. Je suis le seul de la famille à être né dans la cité, puisqu’à la naissance de Guy, notre père n’était pas encore employé aux Salines et n’avait donc pas droit à ce logement, qu’il occuperait à titre gratuit[2]. Je suppose que j’ai dû dormir quelque temps dans la chambre des parents, mais un lit d’enfant fut installé bientôt dans la chambre du haut, que Guy dut partager désormais avec cet intrus. Lorsque je suis né, mon frère avait près de 4 ans et demi. Il m’a avoué bien plus tard qu’il n’avait pas du tout apprécié la venue d’un petit frère, et qu’il m’avait cordialement détesté. C’est probable et il n’est pas interdit de penser que cette présence permanente à ses côtés dans une chambre qui, jusque-là, lui appartenait en propre, a contribué à cette animosité.

Je me souviens où se trouvait mon petit lit : dans le coin, contre la paroi du fond, à l’opposé de la fenêtre. C’était la première chose que voyait ma mère dans la chambre, avant même d’y entrer. Si je m’en souviens, c’est que j’ai dû y dormir jusqu’à un âge relativement avancé, cinq ou six ans. En ce temps-là, les enfants grandissaient sans précipitation ; il leur arrivait de téter après avoir appris à marcher, de manger des bouillies de même, et de porter des vêtements qui ne permettaient guère de distinguer les filles des garçons, comme les barboteuses, sortes de culottes bouffantes qui se mariaient très bien avec les cheveux longs et frisés, pour ceux qui les avaient ainsi.

Lorsque l’on me considéra assez grand, je rejoignis mon frère dans un grand (du moins me paraissait-il ainsi) lit commun, qui dut être acquis pour l’occasion. Je me souviens bien de la disposition de cette chambre, pour l’avoir occupée jusqu’à l’âge de 16 ans. En face de la porte, à partir de la fenêtre, le bureau sur lequel travaillait mon frère, puis moi, lorsqu’il fut reçu à l’Ecole Normale (en 1953), ainsi que le lit occupaient la paroi du fond ; au pied du lit, contre la paroi de l’escalier, une grande armoire, dont je me souviens, parce qu’elle faisait entendre, la nuit principalement, des grincements et des craquements qui laissaient supposer qu’elle était habitée d’esprits malveillants, que seuls parvenaient à faire taire le passage des trains. Il fallait donc profiter du bruit familier mais forcément bref que provoquaient ces derniers pour s’endormir. Je crois que j’y parvenais. Je ne me souviens pas d’autres meubles. La chambre des parents était plus cossue. Les meubles avaient été achetés lors de leur mariage (en 1934), alors que mon père possédait un petit pécule : un grand lit, avec tête de lit, le tout en bois, selon la coutume landaise ; une armoire ; une commode.

Lorsqu’on pénétrait dans la pièce commune, le regard était happé par le buffet deux corps placé face à la porte. C’est là que notre mère rangeait sa vaisselle. Sur le sommet, à moitié cachés par la corniche, on apercevait les pots de confiture, ainsi que le brin de laurier béni rapporté de la messe du jour des Rameaux. Il y avait aussi – on ne la voyait pas, mais je savais qu’elle s’y trouvait – la première crêpe de la Chandeleur (2 février), enveloppée d’un papier, qui faisait concurrence au laurier, pour ce qui était de la protection divine, à moins qu’elle ne fût chargée plus précisément de nous rapporter de l’argent dans l’année, je ne m’en souviens plus. Dans le bas du buffet, se trouvaient, entre autres trésors, les mets délicieux qui accompagnaient le pain pour le meilleur repas de la journée, le goûter. Au retour de l’école, depuis la porte, que je n’étais pas autorisé à franchir avec mes chaussures sales, je choisissais parmi la liste que ma mère énumérait, agenouillée devant cette caverne d’Ali Baba. C’est de cette époque, sans nul doute, que je tiens cette faculté qui est la mienne à concevoir des menus pour n’importe quelle occasion, au point de me transformer en une espèce de recours pour les maîtresses de maison à court d’imagination.

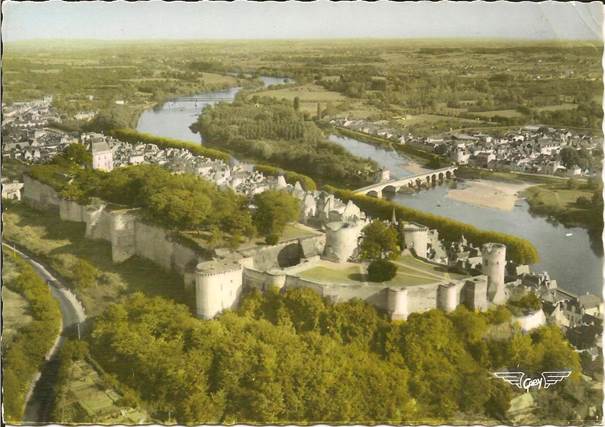

La cuisine de notre logement à la cité. Au fond le buffet. Au premier-plan, la table de bois où nous déjeunons, ma mère, mémé Luisa, moi et mon père.

De part et d’autre du buffet, je ne vois rien d’autre, dans ma petite enfance, que, sur la gauche, pour la période qui suit la « tuaille »[3] du cochon, un coffre (une maie) dans lequel les jambons, épaules et autres ventrêches baignaient dans le sel. Plus tard, lorsque mon frère entra au collège, à droite du buffet, on plaça une bibliothèque en bois blond, qui eut pour premier locataire le dictionnaire Larousse en 6 volumes, dépense considérable qui prouvait combien nos parents attachaient d’importance à l’éducation de leurs enfants. Contre la paroi qui cachait la cage d’escalier, se trouvait ce qui, à mes yeux, constituait un membre à part entière de la famille, sur un meuble dont j’ai oublié la forme : la radio. Mes parents furent les premiers à en posséder une dans le quartier, quelque temps avant la guerre. Je reviendrai sur ce compagnon de tous les instants, auquel j’ai voué une fidélité qui ne s’est jamais départie depuis, malgré la concurrence du disque et de la télévision.

La paroi de gauche était occupée en son centre par la cuisinière surmontée de sa hotte. Ce beau monument en fonte bleue remplissait plusieurs fonctions aussi essentielles que la préparation des repas. Pendant la mauvaise saison qui, même dans le Sud-Ouest, dure plusieurs mois, elle était la seule source de chaleur de la maison, d’autant plus précieuse que la pièce donnait directement sur l’extérieur, par le moyen d’une porte qui était loin d’être étanche. On se réunissait autour de cette bonne fée pour se réchauffer et, lorsqu’il fallait rejoindre notre chambre, nous montions l’escalier en courant, après avoir accumulé un maximum de calories, tout en sachant qu’à la tête de notre lit, nous retrouverions la douceur que le conduit de la cheminée laissait filtrer à travers le papier peint. La cuisinière était dotée d’une petite réserve d’eau chaude que nous tirions au moyen d’un robinet de cuivre et qui servait à réchauffer l’eau de notre toilette. Pour le bain dominical, cette maigre réserve ne suffisait pas, aussi notre mère faisait-elle chauffer une bassine d’eau sur la cuisinière. Nous quittions notre lit quand elle était assez chaude pour nous tremper dedans.

Le dessous de la cage d’escalier était l’endroit le plus mystérieux de l’appartement. Dans ce boyau qui ne devait pas avoir plus de deux mètres de long, notre mère stockait les gros « toupins »[4] jaunes, remplis de graisse de porc, dans lesquels on conservait toute sorte de cochonnaille, côtelettes, rôtis, pieds de porc, oreilles, saucisses, boudins, à laquelle s’ajoutait quelque poule ou canard gras conservés de même. C’était tout un spectacle que de voir notre mère, munie d’une longue fourchette à deux dents, rechercher le morceau qu’elle envisageait de cuisiner ; elle le trouvait rarement du premier coup, ce qui lui donnait l’occasion de dresser un inventaire des trésors encore enfouis, pour certains oubliés, qui rejoindraient un jour nos assiettes. C’est au milieu de ces flacons d’un autre temps que les plus petits parvenaient à trouver refuge lors des parties de cache-cache.

Pour donner une idée complète de notre logement, il convient de ne pas oublier le plafond de la pièce commune. De la tuaille du cochon, qui avait lieu traditionnellement au début du mois de décembre, jusqu’à la fin de l’été, on y faisait sécher, suspendus à des crochets, jambons et ventrêches, d’abord à l’air libre, puis enveloppés d’un sac de fine toile transparente. C’étaient de vrais trésors que l’on surveillait de près pour éviter que les mouches n’y pondent, ce qui les aurait fait pourrir. Il me revient une anecdote à ce sujet. Notre père avait assez régulièrement des furoncles au cou. En une occasion, l’atteinte fut assez grave pour qu’il soit mis en arrêt de maladie. Il se morfondait sur sa chaise-longue, les yeux rivés au plafond du fait de sa position. C’est ainsi qu’il aperçut des larves à l’intérieur d’un des sacs. On descendit bien vite le jambon et on l’amputa de sa partie avariée, ce qui sauva le reste. On en profita pour mener une révision systématique des autres pièces. Ce fut une réelle consolation pour notre père, dans le désagrément de la maladie, d’avoir ainsi contribué à sauver une partie du trésor.

Tel était le modeste logement dans lequel nous logions à quatre et que nos parents appelaient un peu pompeusement « la maison ».

Chapitre 2. Espace extérieur

Devant la porte de l’appartement, sur toute la largeur des deux pièces du bas, nous disposions d’un petit enclos, que nous occupions souvent à la belle saison. Je l’ai connu cimenté mais, grâce à des photos prises lorsque j’étais encore un bébé, je sais qu’à l’origine, il était en terre battue et que sa clôture était en bois, probablement bricolée par notre père. Il faut que vous sachiez que, dans le département des Landes, qui possède la plus grande surface boisée de France, le bois est le matériau le plus utilisé. L’essence la plus courante est le pin maritime. On la retrouvait sous toutes les formes dans les maisons, y compris dans le mobilier. Cela finissait par laisser des traces sur les culottes parce que la résine continue à perler, même lorsque le bois a été découpé depuis longtemps.

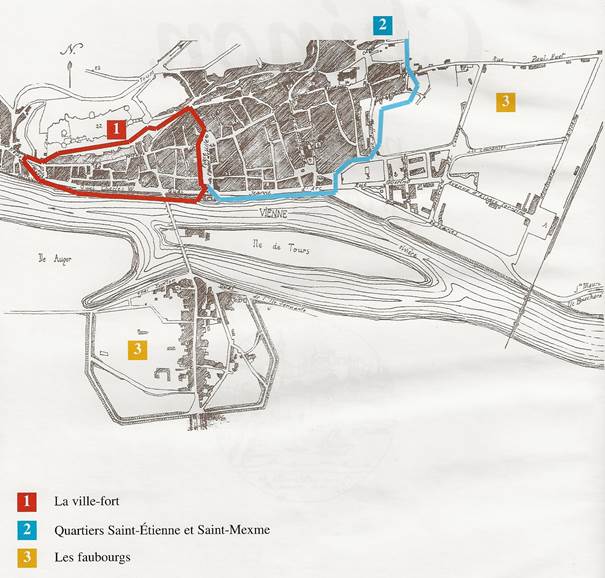

Logement de la cité des Salines (1942).

Derrière le groupe formé par Guy et les sœurs de notre père, Line, Maria et Bénita, qui me tient sur ses genoux, on aperçoit au-delà de la barrière en bois, la façade du rez-de chaussée de notre logement : à gauche, la porte d’entrée de la cuisine et son demi-volet, à droite, la fenêtre de la chambre de nos parents. Devant mon père et ma mère, le tuyau du fourneau extérieur.

À l’époque de sa splendeur, c’est-à-dire lorsque nous avons quitté la cité pour aller occuper la nouvelle maison (en 1958), cette cour se présentait comme suit. Depuis le petit portail de fer, on atteignait la porte d’entrée par un trottoir en ciment légèrement surélevé. À gauche, le petit espace qui nous séparait des voisins était occupé par un figuier, sous lequel nous dînions en été, à la fraîche. En contrebas du trottoir, de l’autre côté, notre mère avait placé un fourneau d’extérieur, sur lequel elle cuisinait à la belle saison, et faisait chauffer la lessive. C’est là aussi que, pendant les années de pénurie qui suivirent la Guerre, elle faisait du savon, ce qui n’était pas sans danger, parce qu’une fois elle s’est brûlé la jambe en renversant maladroitement du liquide brûlant. Il y avait aussi une table, sur laquelle il m’arrivait de faire mes devoirs, et que je repoussais pour pouvoir jouer à la pelote contre le mur de la pièce principale. Pour les bébés, on y étendait une couverture à même le sol pour qu’ils puissent jouer. Je crois bien que, dans un massif étroit aménagé contre le mur de la clôture, notre mère faisait pousser quelques fleurs.

Dix années plus tard, la cour a été cimentée et clôturée d’un grillage. Un figuier a été planté et des parterres ajoutés. Guy et moi entourons notre grand-mère maternelle, mémée Luisa. Au second plan, on aperçoit le mur de la barraque.

Au-delà de cet espace privé, entre chez nous et la voie ferrée s’ouvrait l’espace communautaire. Vous avez sans doute remarqué que nous n’avions ni salle-de-bains ni toilettes dans l’appartement. Les toilettes étaient dehors. Il s’agissait d’un bâtiment modeste, qui n’était pas tout à fait perpendiculaire à la cité, divisé en autant de cellules qu’il y avait de logements. Autant qu’il m’en souvienne, il y avait 6 wc, un pour chaque appartement donnant sur ce côté. Le confort était modeste : siège en bois et pas d’eau courante. La cuve étanche qui recueillait les déjections se trouvait au pied du bâtiment, du côté des logements. Lorsqu’elle était vidée, nous étions donc aux premières loges, comme on dit. C’est là que j’ai appris à ne pas m’offusquer de certaines mauvaises odeurs. Ce n’est pas que je les recherche, mais l’odeur du purin, pour autant que j’en connaisse l’origine, ne me gêne pas. Il y a des odeurs bien pires, par exemple celle de certains légumes pourris, comme les pommes-de-terre.

Puisque je suis au chapitre des confidences, il faut que je vous raconte comment on vidait la cuve. Celui qui en était chargé était un ouvrier agricole, car le purin était appelé à fumer les terres d’une ferme du voisinage. Il avait le physique de l’emploi. Il était grand et ses longs bras n’avaient aucun mal à atteindre le fond de la cuve. En outre, son nez était si courbé que sa pointe touchait presque la lèvre supérieure, ce qui le protégeait des odeurs désagréables ; j’avais dans l’idée que c’était à cause de cette caractéristique physique qu’il était assigné à cette tâche. Il venait avec une citerne de bonnes dimensions, tirée par un bœuf (on dit un bœuf mais, en réalité, dans les Landes comme au Pays Basque, ce sont des vaches qui tiraient les attelages). Il avait pour tout outil une boîte en fer fichée au bout d’un long manche. Il la plongeait dans la cuve et, d’un geste ample qui dessinait un impeccable arc de cercle, la vidait dans la gueule de la citerne. Le geste me fascinait, dans sa lenteur, sa régularité et sa précision. Le mouvement était calculé de façon à éviter que la précieuse matière s’égare dans l’espace, entre la cuve et la citerne. L’adresse du préposé était certes remarquable, mais les lois de la nature sont parfois plus fortes que l’habileté de l’homme le plus aguerri. Il suffisait d’un petit excès de matière dans le contenant, pour qu’une giclée vienne s’écraser au sol, au terme d’une parabole non moins belle que celle de l’instrument, mais plus capricieuse quant à son point de chute. C’était, de plus, l’assurance que l’odeur qui accompagnait l’opération de vidange ne disparaîtrait pas complètement, une fois que la cuve aurait été vidée, que son couvercle aurait été replacé et que le bel attelage aurait quitté les lieux.

Chapitre 3. La voie ferrée

Notre enclos était à peine à quelques mètres, vingt, tout au plus, du portillon qui donnait accès à la voie ferrée. La cité était une construction légère en brique, aussi, chaque fois qu’il passait un train, les murs tremblaient. Ce vacarme nous était devenu tellement familier, qu’il ne nous réveillait pas, la nuit, et, lorsque nous étions éveillés, nous éprouvions une délicieuse sensation dans laquelle se mêlait la peur du monstre et la certitude qu’il nous épargnerait. Nous l’entendions venir puis, lorsque le tremblement se faisait sentir, nous fermions les yeux pour nous endormir tout aussitôt, rassérénés.

Tous nos déplacements, qu’il s’agisse d’aller à l’usine, à l’école, au marché du samedi, au potager, etc., commençait par la traversée des voies. Il y en avait trois. Les deux premières étaient la voie montante et la voie descendante de la grande ligne Bordeaux-Tarbes (ou Paris-Tarbes, comme on voudra). Cette ligne se séparait de celle qui menait de Paris à Hendaye en amont, en gare de Dax. C’était une voie de grande circulation parce qu’elle desservait de grandes villes comme Pau et Tarbes, mais aussi Lourdes, où se rendaient de nombreux pèlerins, parfois en trains frétés spécialement. Outre les trains de voyageurs, il y avait aussi des trains de marchandises, qui devinrent plus fréquents lorsqu’on commença à exploiter le pétrole et le gaz de Lacq, dont la découverte fut un des grands évènements industriels du début des années cinquante. Les trains citernes en provenance du gisement laissaient derrière eux une forte odeur de soufre, qui, comme chacun sait, s’apparente à une odeur d’œufs pourris. Aussi, comme on connaissait les heures de passage, on s’empressait de fermer portes et fenêtres dès son approche. C’était d’autant plus incommode en été, lorsque, autour des neuf heures, tout le monde était sur le pas de sa porte pour profiter de la fraîcheur relative du soir.

En direction de Tarbes, à la hauteur de notre cité, la voie présentait une courbe assez accentuée vers la gauche. Cela donnait au train une allure aérodynamique qui me rappelait le coureur cycliste lancé sur la piste du vélodrome. Du fait de cette courbe et parce que, peu après se trouvait le passage-à-niveau de Peyrouton, les trains en provenance de Tarbes sifflaient pour annoncer leur passage. À la longue, ce bruit strident était devenu familier mais il me faisait toujours frissonner lorsque je me trouvais hors de l’appartement et, encore plus, lorsque j’étais près de la voie, et que le train passait à ma hauteur.

Avec mon père et ma mère sur la voie ferrée, juste après la guerre (1946) ; au loin on aperçoit la courbe de la ligne. Sur la gauche, les réservoirs d’eau des salines et, en arrière-plan, le haut de la cage de la mine de potasse.

Le passage des trains à heure fixe, à l’exception du dimanche, complétait utilement les sirènes de l’usine pour nous permettre de connaître avec précision quelle heure il était. Il faut dire que la montre était un objet précieux, et que, pour ceux qui en avaient, on ne la portait pas sur soi pour aller au travail. Quant aux enfants, il était exclu qu’ils en aient une pour aller à l’école, où on était tenu dans l’ignorance de l’heure, même quand, comme dans la classe de M. Saran, il y avait une pendule. Malheur à qui était surpris se retournant sur son pupitre pour voir combien il restait de temps avant la récréation ou la sortie ! Le maître considérait cela comme une faute et nous punissait.

La troisième voie était une voie secondaire et cela se voyait tout de suite. C’était une voie unique, c’est-à-dire que les trains ne pouvaient se croiser que dans les gares ; ses rails étaient plus petits que ceux du Paris-Tarbes ; enfin, elle n’était pas électrifiée. C’était la ligne qui reliait Dax à Mont-de-Marsan, au terme d’un détour considérable qui passait par Saint-Sever. Elle était empruntée par deux sortes de matériel. Le transport des voyageurs s’effectuait par un autorail à moteur, que l’on appelait une pauline, du nom de l’ingénieur, M. Paul, qui l’avait inventée. Je me souviens d’un modèle dans lequel la cabine se trouvait sur le toit, ce qui dégageait la vue du conducteur, quel que soit le sens de la circulation.

Mais beaucoup plus amusant que toutes les michelines que j’ai vu circuler dessus, et il y en eut de toutes sortes, ce qui nous fascinait, moi et les autres enfants, c’était la petite machine à vapeur qui traînait les trains de marchandise, dans lesquels on intercalait parfois un wagon de voyageurs. Ces convois n’allaient pas à Mont-de-Marsan mais, à un certain endroit, ils bifurquaient vers une destination dont nous ignorions tout mais dont le nom était très évocateur : Azur. Plus tard, j’ai su qu’il s’agissait d’un petit village près de la côte de l’océan, mais je ne suis pas sûr qu’il y ait jamais eu de gare ou elle était déjà désaffectée à l’époque de mon enfance. Le train était poussif et faisait un bruit de ferraille. Il devait être bien inconfortable parce qu’on l’appelait le mâche-cul. C’était « le matieu-cut d’Azur », ce qui, reconnaissons-le, sonnait très joliment.

On voyait passer beaucoup de trains, mais on en prenait rarement. La première fois que j’ai pris la micheline ce fut, pendant mon année de troisième, pour aller passer le brevet à Mont-de-Marsan, parce que Dax n’était pas centre d’examen. Je l’ai repris plus tard une ou deux fois, guère plus. Pour aller à Mont-de-Marsan, qui est à 50 kms de Dax, dès mon entrée à l’École Normale, à 16 ans, au bal des normaliennes, aux fêtes de la Madeleine ou à quelque mariage, il y avait toujours quelqu’un pour nous mener en voiture ou alors, on faisait du stop. C’était beaucoup plus rapide. De même, je ne suis passé devant la maison qu’une seule fois en train dans mon enfance : ce fut pour aller en pèlerinage à Lourdes avec mes parents et des amis à eux. Je me souviens comment cela me parut drôle de voir notre cité depuis la voie. Je renouvelai l’expérience bien longtemps après, en revenant d’un voyage en Espagne avec mes étudiants de la Sorbonne Nouvelle. Je fis les brefs honneurs de ma demeure natale, le temps que le train passe, à ceux qui m’accompagnaient, les étudiants et mon collègue belge Jacques Joset et son épouse. Je ne sais pas ce qu’ils en pensèrent.

Pour tous les habitants de la cité, le train était tout à la fois familier et redoutable.

On traversait la voie à pied plusieurs fois par jour, par exemple pour aller à l’école et en revenir. Les grands prenaient soin des petits, ne s’engageaient que s’ils voyaient la voie libre et s’arrangeaient pour que personne ne traîne sur les rails. On ne courait pas pour autant. Il arrivait parfois que le passage soit obstrué par un train de marchandises à l’arrêt, qui chargeait ou déchargeait de la ferraille dans la fonderie qui se trouvait un peu plus loin en direction de Peyrouton. Toute la cité était au courant et quelques mères venaient nous surveiller. Nous avions deux possibilités : soit nous glisser sous le wagon, entre les roues ; soit, si un wagon était ouvert, grimper dessus et descendre de l’autre côté. Dans les deux cas, l’émotion était garantie, parce qu’il était toujours possible que le train démarre ou qu’il s’ébranle pour une manœuvre. Mais, comme il le faisait lentement, on avait toujours le recours de sauter sans grand danger. Il fallait surtout veiller à ne pas se retrouver face à un autre train circulant sur l’autre voie au moment où on avait dépassé le premier. C’est sans doute pourquoi la formule « un train peut en cacher un autre », qui est apposée sur les passages à niveau, ne m’a jamais fait sourire, parce que j’ai toujours su qu’il y avait là un vrai danger.

Les trains qui empruntaient la ligne de Tarbes étaient fort beaux. Alors que dans d’autres régions, en particulier au nord de la France, comme j’ai pu le constater plus tard, des trains d’avant-guerre ont circulé longtemps, notre ligne avait été dotée de matériel récent. Les locomotives en forme de parallélépipèdes aux arêtes arrondies appartenaient aux séries CC puis BB qui battaient régulièrement les records du monde de vitesse sur les longues lignes droites entre Bordeaux et Dax. Les wagons étaient profilés comme la machine, ce qui renforçait l’esthétique du convoi.

J’aimais voir le train lorsqu’il sortait de la courbe en direction de la gare de Dax. Du bord de la voie, je le voyais venir de face. On s’imagine que cet assemblage d’éléments métalliques est d’une parfaite rigidité. C’est faux. Les rails ploient lorsque les wagons pèsent sur eux. Les voitures sont rattachées les unes aux autres par des liens relativement souples qui laissent à chacune une certaine latitude par rapport à la précédente. Surtout, contrairement à ce qu’on pourrait croire, le train ne se contente pas de suivre les voies qui le supportent et le guident, mais il est animé d’un mouvement latéral assez considérable. J’ai pu observer ce mouvement de balancier qui la faisait onduler de droite à gauche de façon tout à fait perceptible. Je suppose que cet effet est considérablement réduit dans les TGV du fait de l’aérodynamisme de la machine.

De part et d’autre des voies, il y avait une piste étroite de terre sur laquelle on pouvait marcher ou rouler à bicyclette. Les employés chargés de l’entretien des voies se déplaçaient ainsi. Ils utilisaient aussi la draisienne, une plate-forme sur roues munie d’un guidon droit, à la façon des manches-à-balais qui permettaient de piloter les premiers avions, et qui faisait avancer l’ensemble lorsqu’on l’actionnait d’avant en arrière. Les enfants adoraient monter dessus. Mais le grand plaisir consistait à marcher sur les voies. Pour éviter de se tordre les chevilles sur les pierres aiguës qui formaient le ballast, on choisissait de ne marcher que sur les traverses, de grosses pièces de bois de pins enduites de goudron. Comme elles étaient séparées de quatre-vingt centimètres environ, les plus petits devaient sauter de l’une à l’autre ou poser le pied sur le ballast une fois sur deux. Quelle satisfaction, le jour où la longueur de nos jambes nous permettait de ne poser le pied que sur les traverses ! Nous étions des grands désormais. On pouvait s’amuser aussi à marcher sur les rails à la façon des équilibristes, mais l’exercice s’avérait vite fatigant.

À force de marcher dessus, on n’ignorait rien des rails et de leur assemblage : gros écrous vissés sur la traverse, sabots chargés d’empêcher le rail de se déplacer latéralement, attaches des rails entre eux qui comportaient un fils d’acier tressé. Nous ne manquions pas d’admirer les employés chargés de l’entretien et leurs étranges outils : masses à longue manche pour enfoncer les sabots, serre-boulons, et cette étrange fourche avec laquelle ils remontaient les pierres du ballast, qui était reliée par une chaîne à un support.

La présence de la voie si près de la cité présentait un véritable danger. Mais il n’y eut, à ma connaissance, qu’un accident mortel. Une petite de deux ou trois ans échappa à la surveillance de sa grande sœur et gagna la voie où elle fut écrasée. Le conducteur de la locomotive freina de toutes ses forces mais ne parvint pas à arrêter la machine emportée par son élan. La petite fille le regardait venir en souriant. Il semble qu’il soit devenu fou sur le coup. Il n’arrêtait pas de dire : « J’ai tué un ange ! J’ai tué un ange ! ». Cette tragédie s’est passée peu avant ma naissance mais on nous la rappelait pour nous conseiller la prudence.

Prudents, nous l’étions mais nous ne vivions pas pour autant dans l’angoisse de l’accident. Il n’était pas rare que nous quittions la voie seulement lorsque le train était en vue, et nous restions sur le bas-côté, à quelques mètres à peine, le temps qu’il passe à notre hauteur. Puis nous revenions sur les traverses. Il n’y avait là aucun héroïsme, simplement une conscience claire du danger qui dictait le moyen de l’éviter. Aussi, j’ai été franchement choqué lorsque, bien des années plus tard, j’ai constaté que le portillon avait disparu et qu’un panneau officiel interdisait, sous peine de poursuites, de traverser la voie. Dorénavant, pour aller de la cité à l’usine ou au potager, il faudrait faire un détour de près d’un kilomètre par la route, traverser la voie à la barrière de Peyrouton, pour rejoindre des lieux qui sont à cent mètres de la cité. Autant dire qu’il fallait soit un vélo soit une auto. L’obsession de la sécurité est devenue telle que l’on protège les gens malgré eux. L’idée que quelqu’un puisse mourir par négligence est considérée comme scandaleuse et on doit l’éviter à tout prix. Mais que fait-on de la responsabilité de chacun ? Est-ce à la collectivité de s’en préoccuper ? Nous avons eu souvent des discussions à ce sujet avec votre mère. Elle, qui allait à l’école seule à vélo dès l’âge de 9 ans (à notre retour d’Espagne), n’aurait jamais voulu que vous fassiez de même, sous prétexte qu’il y avait beaucoup trop de circulation automobile et beaucoup trop de conducteurs imprudents. Je pense que la vraie raison n’est pas là mais plutôt dans la conviction, de plus en plus partagée, qu’on doit prévenir tout danger potentiel. Or, c’est une illusion car on ne pourra jamais tout prévoir. En attendant, on nous enferme dans un carcan de mesures qui sont autant d’entraves à la liberté de chacun.

Chapitre 4. La « baraque »

Une longue construction basse longeait la voie ferrée et la cachait entièrement à partir des toilettes. Chaque famille disposait d’un espace qui comportait, à l’arrière, la loge du cochon et devant, un enclos aménagé selon les besoins. Sous un appentis que notre père avait construit lui-même avec des moyens de fortune, on rangeait les vélos, les outils de jardinage et de bricolage, ainsi que le bois et le charbon que nous brûlions dans la cuisinière. Il abritait aussi le perchoir des poules. À une certaine époque, il y avait aussi peut-être un ou deux clapiers à lapins. Mes parents appelaient ce lieu la « baraque », ce qui, dans leur esprit, signifiait tout à la fois l’atelier, le débarras, la basse-cour, etc., bref ce que, dans une ferme, on aurait appelé la grange ou les dépendances. Au fond du jardin de la future maison neuve du Village des Pins, il y aurait aussi une construction du même type, avec basse-cour et clapiers attenants. On l’appelerait aussi « la baraque », ce qui tranchait avec la coquetterie affichée de notre nouvelle maison, « la villa ».

L’espace qui restait libre n’était pas grand, mais il nous permettait cependant, à mon frère et à moi, d’y réaliser certaines activités. Il me semble me souvenir que Guy y a effectué des expériences de chimie. Quant à moi, entre autres choses, j’y ai remonté un vélo à l’aide d’éléments tirés de bicyclettes mises au rebut. Je n’étais pas peu fier du résultat, d’autant que je passais, à tort, à la maison pour n’être pas adroit. Il avait été décidé une fois pour toutes, que seul Guy avait du talent pour le bricolage. Il est vrai que notre père était peu doué, outre qu’il était handicapé par sa main droite à demi paralysée à la suite d’un accident lorsqu’il avait eu à 7 ou 8 ans : il était tombé sur une faucille et, à l’époque, dans la campagne de Castille, ces blessures ne se soignaient pas. En ce qui me concerne, je n’étais pas si maladroit, mais je ne pouvais pas rivaliser avec un frère doué et nettement plus âgé que moi. Mes parents avaient donc trouvé plus commode de nous cataloguer définitivement.

Mais il me faut vous présenter le principal locataire de ces lieux. Je veux parler du cochon.

Chapitre 5. Monsieur le cochon (Lou moussiu)

Élever un cochon était toute une affaire. D’abord, il fallait l’acheter. Cela se passait en janvier ou février. On choisissait un goret de quelques semaines, souvent une femelle, car elles passent pour engraisser plus vite que les mâles, et d’une race dite « anglaise » aux longues oreilles. Une fois placé dans sa soue (nous disions ‘souille’ en patois), le cochon n’en sortirait plus que pour mourir. Pendant ses 10 ou 11 mois de vie, nous le verrions grandir et grossir jusqu’à atteindre un poids considérable : jamais moins de 120 kgs et, le plus souvent, bien au-delà. Pour y parvenir, il fallait le nourrir copieusement, à l’aide d’une alimentation adéquate. Il avait droit à deux repas chauds, un le matin et un autre le soir. Un chaudron de fonte lui était réservé, dans lequel on mettait tous les déchets des repas, qui trempaient dans l’eau de vaisselle, le tout étant épaissi à l’aide de son d’orge ou de blé, de façon à donner à son repas la consistance d’une bouillie. Il avait droit aussi à des légumes réservés à son seul usage, comme les topinambours, qui poussent dans le sol comme des pommes de terre.

Sans doute serez-vous surpris d’apprendre qu’on donnait au cochon l’eau de vaisselle, mais vous devez savoir qu’à l’époque, on n’utilisait pas de détergent ou seulement en de rares occasions. On dégraissait les plats et les assiettes à l’eau chaude, sans rien y ajouter. De plus, on ne jetait à peu près rien. Tout ce qui va aujourd’hui à la poubelle, comme les épluchures de fruits et de légumes[5], les bouts de pain rassis, le gras de la viande, etc., rejoignait le chaudron du cochon. Je crois bien qu’on ne jetait que les boîtes de conserve vides. Il faut dire que les emballages perdus, comme on dit aujourd’hui, cartons ou plastiques, n’existaient pas. On n’utilisait que des bouteilles en verre, y compris pour le lait, et on ne les jetait pas parce qu’elles étaient consignées, c’est-à-dire que le marchand nous les remboursait quand nous les lui rapportions. Tous ces déchets, même dans une famille de quatre personnes, faisaient un volume non négligeable. On n’avait pas non plus à les trier, car vous n’ignorez pas que, comme l’homme, le cochon est omnivore, ce qui signifie qu’il mange de tout : viande, poisson, légumes, féculents, farineux, etc. Il mange même du cochon. Je l’ai su très tôt, et cela me choquait beaucoup, parce que personnellement, tout omnivore que j’étais, je n’aurais jamais mangé de chair humaine. Je suppose que vous pensez comme moi. Aussi, quand il m’arrivait de lui apporter à manger, je lui parlais, mais j’évitais de lui dire qu’il y avait du porc dans sa pâtée. Cela me faisait un peu honte d’abuser de sa confiance.

Lorsque le moment était venu de le tuer, la maison était sens dessus dessous, un vrai branle-bas de combat. Notre grand-mère Louise (la mère de notre mère) venait s’installer à la maison pour deux ou trois jours ; les voisines venaient donner un coup de main. Tout cela faisait la joie des enfants. Il y avait pourtant un moment très pénible, celui où le cochon était mis à mort. Puisque j’ai décidé de tout vous raconter, je ne vous cacherai pas cela, mais n’allez pas croire que cela ne me faisait rien de voir mourir le compagnon de toute une année.

Tout se passait en plein air, près du puits, devant l’entrée de notre « baraque ». On avait installé là la table basse sur laquelle la bête serait couchée, tuée et dépecée. Les femmes avaient préparé la grande bassine pour recueillir le sang, ainsi que divers torchons. Enfin, les couteaux avaient été affûtés la veille.

Lorsque tout était prêt, les hommes forts pénétraient dans la soue et en retiraient le cochon, qui résistait de toutes ses forces, qui étaient grandes étant donné son poids. Avait-il le pressentiment du sort qui l’attendait ? Je me posais la question, mais je ne crois pas, car rien ne le prédisposait à imaginer une issue pareille. Ce qui l’indisposait, en revanche, c’était de devoir abandonner un gîte qu’il devait trouver douillet, et dont il ne s’était jamais éloigné depuis qu’il était petit. Je présume que franchir quinze mètres sur des pattes qui n’avaient jamais réalisé un tel effort devait lui être particulièrement pénible et douloureux. En outre, ceux qui le menaient ne le ménageaient pas. Ils lui avaient noué autour du cou une grosse corde sur laquelle certains tiraient brutalement cependant que d’autres le poussaient sur l’arrière-train avec aussi peu de ménagements.

Ici se situe une pratique dont je n’ai jamais entendu parler ailleurs que chez nous. Vous connaissez l’expression toute faite : « crier comme un cochon qu’on égorge ». Elle est très exacte. Dans ces cas-là, les cochons poussent des cris stridents, difficilement supportables pour l’oreille humaine, surtout pour ceux qui sont tout proches de la bête. Tout le monde était incommodé par les cris du cochon. Aussi, pour éviter ce désagrément, on enfonçait dans la gueule de la bête, aussi loin qu’on pouvait, un solide bâton rond, qui finissait par atteindre le gosier et étouffer les cris. On n’entendait plus qu’un son ténu et très aigu. Cette opération était sans doute celle qui me faisait le plus souffrir car, avec un peu d’imagination, on conçoit ce qu’un bout de bois peut causer de ravages au fond d’une gorge.

Une fois qu’il avait atteint la table basse, et cela pouvait prendre plusieurs minutes, on y jetait le cochon, et on lui attachait solidement les pattes pour l’immobiliser. Puis, un des hommes, – on l’appelait le boucher, mais ce n’était qu’un paysan du voisinage -, raclait soigneusement la gorge avec son coutelas avant de l’y enfoncer d’un geste ferme, puis d’agrandir la plaie en jouant sur la lame d’avant en arrière. Le jet de sang jaillissait aussitôt et surprenait parfois notre mère, qui attendait à genoux, si elle n’avait pas orienté sa bassine comme il convenait. Les cris de la bête s’estompaient puis s’arrêtaient bien vite, au grand soulagement de tous, du moins en ce qui me concernait. Dorénavant, je n’étais plus en présence d’un animal vivant que l’on supplicie mais d’une promesse de nourriture de premier choix.

Le sang du porc est une denrée précieuse, puisqu’il constitue la base du boudin. Il ne fallait donc pas en perdre une goutte. Ma mère ne cessait de le tourner dans la bassine pour l’empêcher de figer, et en retirait les caillots inutiles. À la fin de l’opération, elle avait tout l’avant-bras rouge et un certain air de contentement, sans doute lié à la satisfaction du devoir accompli, mais peut-être aussi au plaisir que devait produire la manipulation d’un liquide chaud et onctueux.

Puis on jetait sur le corps de la bête des seaux d’eau bouillante que l’on retirait d’un grand chaudron, alimenté d’un feu de bois ou de charbon, afin d’attendrir son poil et de l’arracher plus aisément à l’aide de racloirs carrés que l’on tirait vers soi à deux mains. Puis venait l’opération de l’éventrement, qui s’accompagnait de la coulée des viscères chauds et fumants, que l’on recueillait sur des tabliers de tissus. Là commençait un travail qui durerait deux journées entières. Le premier jour, on lavait les boyaux, puis on les raclait de façon à ôter la graisse extérieure. On faisait cuire à part ce qui ne méritait d’être confit. On préparait le boudin, que l’on faisait cuire, en fin de journée, dans le grand chaudron dans lequel on avait fait bouillir l’eau.

La mort du cochon et son dépeçage donnaient lieu à des scènes traditionnelles. Il m’en revient deux. Alors qu’on pelait le cochon, le boucher, l’air affairé, demandait à un des enfants présents de lui prêter son canif. Il y avait toujours quelqu’un pour rendre ce service. Le boucher glissait alors le canif dans le cul du cochon, en disant à l’enfant médusé et vexé : « tu le retrouveras lorsqu’on aura nettoyé les tripes ». Tout le monde riait de la naïveté de la victime. L’autre scène concernait la vessie du cochon. Dans notre région, on n’en faisait rien (dans d’autres, on en fait des sortes de saucissons). Elle revenait aux enfants qui, l’ayant, tant bien que mal, lavée et débarrassée de sa graisse, la remplissaient d’air en soufflant, puis s’en servaient comme une balle. On peut penser que les premiers ballons furent fabriqués de cette manière. De fait, en patois landais, on appelle le ballon de rugby, « la bechigue », qui est le mot occitan pour « la vessie ». Notre ballon ne durait guère plus d’une soirée. On tapait dessus avec tant d’entrain qu’on finissait par le crever.

Le cochon dépecé était couché sur le dos, le ventre ouvert, sur une échelle pourvue de deux crochets à son sommet, dans lesquels on enfilait les tendons des pattes de derrière. On rentrait le tout dans la pièce principale et on le plaçait au bas de l’escalier, auquel on ne pouvait plus accéder qu’en se glissant sous l’échelle. Inutile de vous dire, qu’en passant pour aller rejoindre mon lit, j’étais ému de devoir approcher ce cadavre si imposant, ce qui ne m’empêchait pas d’enfoncer discrètement mon doigt dans la peau du dos du cochon pour avoir le plaisir, renouvelé chaque année, de la sentir si ferme.

Le lendemain à l’aube, le « boucher » revenait, accompagné d’un aide, qui était le plus souvent un de ses frères, plutôt demeuré, et découpait le cochon sur la table de la cuisine. Pour rien au monde je n’aurais manqué ce spectacle. Chaque coup de couteau du boucher détachait une pièce de chair, qui se voyait attribuer un nom ou une fonction. On commençait par les jambons et les épaules, qui étaient découpés en dessinant autour de l’os un cercle presque parfait. Mon père s’en emparait pour les placer tout de suite dans le sel. Puis venaient les ventrêches, larges pièces rectangulaires et épaisses, qui allaient rejoindre les jambons dans le saloir. Le reste était découpé puis jeté dans des bassines préparées à cet effet, après que notre mère lui eut désigné un point de chute précis et exclusif : saucisses, chorizos, rôtis, etc.

Chapitre 6. L’obsession du manger

Dans mon enfance, il était souvent question de nourriture. Cela va vous surprendre peut-être, parce qu’il n’est plus dans nos habitudes d’accorder tant d’importance aux moyens de subvenir à ce besoin élémentaire. Vous devez savoir que, jusque dans les années 1960, les achats de nourriture constituaient le principal chapitre du budget d’une famille modeste. C’est une habitude qui vient de très loin, d’aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire de l’humanité. Il suffit d’observer les expressions toutes faites : dans l’ordre des priorités, la nourriture vient en premier, avant le logement, le vêtement et l’éducation (« je t’ai nourri, je t’ai donné un toit, je t’ai vêtu et éduqué »). Cette époque s’est achevée récemment, en même temps que se réduisait le nombre de ceux qui étaient chargés de nourrir la communauté, les paysans. Ils ne sont plus que 3 à 4% dans nos sociétés, alors qu’ils étaient 70% jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et au-delà. Ce n’est pas un hasard. L’industrialisation et le commerce à grande échelle ont eu pour effet de baisser considérablement les coûts dans ce domaine. On peut s’alimenter pour pas cher aujourd’hui grâce à cela. Je dis « s’alimenter », car, quant à se nourrir bien, de façon équilibrée et en préservant la richesse et le goût des aliments, il y aurait beaucoup à dire.

La fierté de nos parents était d’avoir des enfants bien en chair : un beau bébé, c’était d’abord un gros bébé joufflu, « qui faisait envie ». Le vêtement importait peu. Nous portions les habits de nos aînés, même lorsqu’ils étaient défraîchis ; nos chaussettes et nos pulls étaient tricotés par nos mères, qui n’avaient pas toutes le talent de votre grand-mère Michèle ; les boutons de chemise pouvaient être mal assortis ; et il n’y avait pas de honte à avoir un pantalon rapiécé aux fesses ; l’important était que tout cela fût propre. On pouvait économiser sur beaucoup de choses, mais on mettait un point d’honneur à ne pas lésiner sur la nourriture. Votre arrière-grand-mère maternelle, Suzanne, aimait à raconter sa surprise lorsqu’elle emménagea pendant la Guerre (1943-1944) dans un quartier populaire de Paris (le XIIe arrondissement), en attendant que leur appartement de la Porte de Saint-Cloud soit réhabilité, après les bombardements subis par les usines Renault toutes proches. Elle avait constaté que la population ouvrière de son nouveau quartier dépensait au marché, principalement pour le repas du dimanche, des sommes bien plus considérables que les bourgeoises du XVIe arrondissement, d’où elle venait. La preuve qu’il s’agit d’une tradition ancienne, c’est qu’Emile Zola s’en est inspiré pour écrire une des pages les plus réussies de son roman Gervaise.

Je suis né en pleine guerre, en 1941. À cette époque, on manquait de tout, parce que les Allemands s’appropriaient l’essentiel de la production agricole et industrielle de la France occupée pour pouvoir poursuivre la guerre. Le peu qui restait était écoulé au marché noir, c’est-à-dire de façon clandestine et à des prix exorbitants, beaucoup trop élevés pour la plupart des habitants de notre pays. Pour éviter la famine, le gouvernement avait établi un système de distribution pour les denrées les plus élémentaires : pain, huile, pommes de terre, etc. Chaque famille recevait des tickets de rationnement qui lui permettaient d’acheter une quantité de ces denrées fixées en fonction de l’âge de chacun. Ainsi, les enfants avaient droit à de moindres quantités de viande ou de pain, en revanche, on leur réservait le lait. Ces tickets ne vous donnaient droit aux produits que si ceux-ci étaient disponibles. On pouvait donc avoir des tickets de pain mais pas de pain, si le boulanger avait épuisé son quota de farine (ou s’il réservait son pain au marché noir). D’un autre côté, si on n’avait pas de tickets de pain, on ne pouvait pas en acheter, même s’il y en avait dans la boulangerie. Pendant toutes ces années de guerre (de 1940 à 1944), on voyait sans cesse des queues devant les magasins, dans l’espoir qu’il y aurait de quoi y acheter. Ces tickets ont été maintenus après la guerre, parce que pendant plusieurs années, certains produits ont continué à manquer. Je me souviens d’avoir vu ma mère remettre à notre épicier Dargeaud de ces tickets. On les détachait d’un carnet, et ils étaient si petits que l’épicier les prenait avec des pinces ou avec la pointe de ses ciseaux pour les mettre dans une boîte.

Ceux qui ont le plus souffert de ces restrictions étaient les habitants des grandes villes. Pour ceux qui habitaient à la campagne ou dans une petite ville, il y avait moyen de se fournir plus facilement. Beaucoup de gens se sont mis à avoir un potager pour y cultiver des légumes, surtout des pommes-de-terre, des choux, bref des légumes qui calaient bien l’estomac : la salade n’était pas une priorité. Nos parents ont continué à élever un cochon, ainsi que des poules et des lapins, ce qui nous assurait la viande nécessaire, même sans aller chez le boucher acheter du veau ou du bœuf, produits qui étaient rares et chers. Les poules fournissaient aussi les œufs. Pour améliorer l’ordinaire, on recourait aussi à des moyens plus ou moins illicites.

Mon père travaillait aux salines, qui se trouvaient tout près, de l’autre côté de la voie ferrée. Comme son nom l’indique, cette usine produisait du sel. Les ouvriers avaient droit, comme complément de salaire, à une certaine quantité de sel qui excédait leurs besoins. Or, vous ne l’ignorez pas, le sel est indispensable pour la cuisine. Ces ouvriers, et mon père parmi eux, disposaient donc d’une monnaie d’échange appréciable. Grâce à elle, mes parents firent la connaissance d’une famille d’agriculteurs, les Lesfauries, qui exploitaient comme métayers une ferme à Bénesse-lès-Dax, à 7 kms de la maison. Ils leur fournissaient du sel, si précieux pour la conservation des cochons (car on en tuait plusieurs à la ferme) et, en échange, ils obtenaient du lait, du fromage, du vin et du pain, entre autres. Bref, ils pratiquaient le troc, c’est-à-dire l’échange de produits sans faire intervenir l’argent, qui est le moyen le plus ancien que l’homme ait utilisé pour commercer avec ses semblables. La guerre vous oblige ainsi à régresser à des états archaïques.

Parfois, on eut recours à un moyen plus illicite. Les Allemands avaient installé aux salines une boulangerie pour leurs troupes stationnées à Dax et dans sa région. Ils y stockaient aussi de l’huile et d’autres denrées alimentaires. Les ouvriers s’arrangeaient pour en dérober une partie et faisaient passer leur larcin, du haut des réservoirs d’eau salée qui donnaient sur la voie ferrée, aux femmes qui attendaient, le tablier déplié pour recevoir les boules de pain, ou prêtes à réceptionner les seaux d’huile que leurs hommes descendaient au bout d’une corde. Cet exercice n’était pas sans risques, car les Allemands n’hésitaient pas à fusiller ceux qui étaient surpris en flagrant délit de vol, lorsque les biens appartenaient à leur armée. Mais la faim donne à l’homme des facultés de courage qu’il ignore en temps ordinaire.

Mes parents se vantaient volontiers de n’avoir pas connu la faim pendant la durée de la guerre et même d’être parvenus, grâce à ces divers subterfuges, à manger plus et mieux qu’avant la guerre ou que pendant les années qui suivirent. Mais ils appartenaient à une minorité de chanceux dans le pays.

Chapitre 7. L’ordinaire

La cuisine confectionnée par ma mère était conforme aux habitudes du milieu landais dans lequel elle avait grandi, mais il s’y glissait quelques réminiscences de la cuisine castillane que pratiquait sa mère. À la façon landaise, elle utilisait comme matière grasse alternativement l’huile d’arachide, la graisse de canard et le saindoux de cochon, rarement le beurre et jamais l’huile d’olive. Le cochon était préparé également selon la tradition locale : jambons, ventrêches et pâté de foie, mais elle ne manquait jamais de faire à côté des saucisses qu’elle appelait « françaises », une autre forme de saucisse qu’elle appelait « chorizo », qui avait pour elle d’être plus relevée. De même, elle et mon père, qui ne manifestaient pourtant pas beaucoup d’intérêt pour les abats, se régalaient de temps en temps d’une tête de mouton, dont ils mangeaient l’intérieur à l’aide de leur couteau. Le pain perdu était aussi un dessert qu’elle tenait de son héritage castillan (il n’y a pas si longtemps, j’en ai vu à la vitrine d’un boulanger-pâtissier de Medina del Campo, dans la Vieille-Castille). Notre grand-mère en préparait d’excellent.

Le petit-déjeuner se composait de pain découpé en morceaux trempé dans de la chicorée au lait. Le matin de Pâques, il n’était pas rare de manger une omelette au jambon. Midi et soir, nous mangions de la soupe composée de légumes, selon la saison, choux, poireaux, potiron (on disait « citrouille »), carottes, pommes de terre, dans laquelle, ma mère glissait un morceau de cochon, généralement du lard. Les soupes étaient donc toujours grasses, contrairement à celles que j’ai mangées par la suite, en internat ou dans la famille de votre grand-mère maternelle. Les enfants n’aiment généralement pas le gras, et c’était notre cas, pourtant je me régalais avec un certain morceau de porc entrelardé, qu’on étalait sur une longue tranche de pain et qu’on mangeait chaud. C’est à quoi se résumait ce repas qui, pour moi, était un de mes préférés : la soupe d’abord puis la tartine de lard. Je me passais bien de dessert, ce jour-là. Le soir, on avait droit toujours à un laitage, qui variait chaque jour : maïzena (on disait « crème »), riz, tapioca, semoule. Nous mangions peu de salade verte ; en revanche, en été, la salade de tomate et concombre était quotidienne. Notre père, qui revenait passablement déshydraté de son travail à l’usine, avalait avec délice, à même le saladier, la vinaigrette qui était restée au fond. Le fromage était rare aussi et peu varié : un fromage de vache frais que nous vendait une fermière voisine qui venait le livrer sur son vélo ; de l’emmenthal. Cette habitude s’est maintenue et j’étais toujours frappé, après avoir goûté de la variété des plateaux de Touraine ou de Paris, par la pauvreté de ceux des Landes. Le yaourt n’existait pas encore mais on mangeait du lait caillé, quand le lait que ma mère faisait bouillir chaque jour avait tourné. J’adorais ça et j’ai retrouvé ce plaisir avec le lait ribot breton. Le dimanche, nous avions droit au poulet, dont nous mangions les restes froids, le lundi. Le dessert était un gâteau genre quatre-quarts accompagné d’une crème. Le poisson du vendredi était souvent de la morue, soit en beignets soit en salade avec des pommes de terre. Nos parents préféraient la première façon et mon frère et moi, la seconde.

À la Chandeleur (le 2 février), les crêpes ne manquaient jamais. Ma mère les faisait plutôt épaisses, plus que les admirables crêpes Suzette dont votre grand-mère nous régalait, et pas seulement moi, car je me souviens de celles qu’elle a préparées pour quelques amis artistes chez Juan Miguel Pardo, à Madrid, l’année que nous y avons passé après notre mariage (1663-1964). Carnaval était l’époque des « merveilles », des beignets découpés en losange, que l’on faisait éclater dans la bouche après les avoir remplis de café au lait. Parfois, ma mère faisait des beignets aux pommes, mais c’était plutôt une tradition campagnarde, aussi les meilleurs que j’ai mangés étaient ceux que madame Lesfauries préparait à Bénesse-lès-Dax.

Deuxième Partie

Chapitre 1. Les gens de la cité

J’ai vécu à la cité de ma naissance en 1941 à l’âge de 16 ans (1957), date à laquelle nous avons emménagé dans la maison nouvellement construite au Village des Pins, de l’autre côté des salines et de la mine de potasse. Pendant une période aussi longue, certaines familles ont quitté la cité, d’autres sont arrivées, d’autres, enfin, ont déménagé à l’intérieur de la cité. Cependant, je conserve une image relativement figée de ses occupants. Je voudrais en évoquer certains ici.

Nous étions au total vingt familles, puisqu’il y avait vingt appartements. C’est peu, et pourtant, je suis obligé de constater que certaines ne m’ont laissé qu’un vague souvenir. Pire même, il suffisait que des personnes habitent dans le deuxième corps de bâtiment pour que je les connaisse moins bien ; de même, parmi celles qui habitaient comme nous dans le premier corps, je connaissais mieux les voisins immédiats que les autres. Mon espace de vie était limité, car ma mère ne me laissait pas beaucoup sortir de notre enclos, encore moins fréquenter n’importe qui. Il me semble que, dans ce domaine, mon aîné a joui d’une plus grande liberté que moi, le petit.

Nos premiers voisins étaient, du côté de la pointe, les Hontarède ; de l’autre côté les Loustalot, qui furent remplacés, lorsque j’avais 10 ou 11 ans, par les Tomé.

Comme nous, les Hontarède étaient quatre, le père, la mère et les deux enfants. L’aîné, Pierrot, avait mon âge ; sa sœur, Pierrette, 1 an et quelque de moins. J’aimais bien Pierrot : on allait à l’école ensemble et on était dans la même classe, on a aussi fait notre communion solennelle le même jour. Mais j’avais peu l’occasion de le côtoyer à la cité, parce que son père lui trouvait toujours un travail à faire, soigner le cochon, cultiver le potager ; surtout pas faire ses devoirs. Il finit par obtenir son certificat d’études, malgré tout. Il était souvent battu. Nous l’étions tous plus ou moins, mais lui y avait droit plus souvent qu’à son tour. Les seuls moments où il était heureux, c’étaient les deux mois d’été qu’il passait à la campagne, chez des parents à Pouillon, à travailler à la ferme. Il revenait bronzé, grossi et parlait volontiers le patois (occitan), qui était la langue usuelle à la campagne.

Henriette, la mère de Pierrot et de Pierrette était une femme blonde, fine, qui paraissait quelque peu déplacée dans ce milieu plutôt rude. Il semble qu’elle et ma mère se soient bien entendues au début. Malheureusement, Henriette se mit à boire, à l’instigation de son mari semble-t-il, qui n’y voyait pas de mal. Sa faible constitution n’y résista pas. Je l’ai connue ivre du matin au soir, alors qu’apparemment, elle avait à peine bu. Ma mère nous assurait qu’il lui suffisait de respirer un peu de vin blanc à jeun pour sombrer dans l’ivresse. Elle mourut, probablement d’une cirrhose du foie, et laissa deux orphelins de 10 et 9 ans ou environ.

Son mari, Maurice, était une espèce de géant, l’éternel béret en arrière découvrant sa calvitie. C’était une brute, certes sympathique, mais une brute, surtout pour ses enfants. Il était affublé d’un défaut du palais, qui l’empêchait de prononcer certaines consonnes, qu’il remplaçait par des aspirées, ce qui le rendait difficilement compréhensible. Cela donnait : « Homé, hu honnais hette hanchon[6] » ; Tomé répondait « quelle chanson ? » ; « Les hicognes hont de hetour hur les hlochers des alentours ». Il adorait faire la fête. Les repas de communion de ses enfants furent des événements. Il y chantait, entre autres, « J’aime le jambon et la saucisse, / j’aime le jambon, c’est bon, / mais j’aime encore mieux le lait de ma nourrice, / J’aime le jambon et la saucisse, / j’aime le jambon, c’est bon ». C’est là que j’ai entendu ce refrain inoubliable, que je vous ai peut-être chanté un jour : « Pétronille, Pétronille, / elle dansait, dansait la java / Sa famille, sa famille, / rouspétait, pétait, pétait comme ça ». Il la chantait en feignant de lâcher un pet, ce qui faisait crouler de rire toute l’assemblée.

Je n’ai plus guère vu Pierrot après son certificat d’études et je l’ai totalement perdu de vue lorsque je suis entré à l’École Normale (à l’âge de 16 ans, en 1957). J’ai su, plus tard, par sa sœur, qu’il était devenu mécanicien automobile et même qu’il avait vécu en Pologne et s’était marié à une Polonaise, avec laquelle il est revenu en France, dans la Région Parisienne. J’ai cherché à le revoir mais, de toute évidence, il ne le souhaitait pas. Je peux vous avouer aujourd’hui que, longtemps après notre séparation, alors que j’étais devenu père de famille, il m’arrivait de rêver de lui, tellement les souvenirs de la petite enfance restent imprimés dans la mémoire.

Pierrot Hontarède et moi, le jour de notre communion solennelle (1953)

Les Loustalot étaient une famille nombreuse. Je n’ai pas gardé le compte exact des enfants ; je ne me souviens que de ceux qui avaient un âge proche du mien, les trois aînés : Jean-Pierre, un an de moins que moi ; Bernard et Bernadette. Puis il y eut un débile mental, Yves, deux autres garçons et peut-être une fille, à moins qu’il ne s’agisse de jumelles. Les petits naquirent lorsque la famille eut déménagé dans un appartement plus grand, à l’autre bout de la cité, c’est pourquoi je les connaissais moins bien, d’autant que mes études au collège m’éloignaient de plus en plus de la vie de la cité.

Les Loustalot étaient de braves gens. Avec eux vivaient la grand-mère maternelle, Maria Sibé, une petite vieille, maigre et vive, avec un visage aigu de landaise. Elle travaillait à l’usine, au conditionnement des paquets de sel. Elle nous gardait parfois, les petits, lorsque les mères devaient s’absenter. Elle avait une particularité. À la fin du déjeuner, avant de repartir au travail, elle s’assoupissait sur sa chaise, mais cela ne durait que le temps de « faire un bec » (mon frère dit « faire un cluc »), c’est-à-dire de piquer du nez, une, deux ou trois fois. Elle se levait alors, fraîche et dispose, comme si elle avait dormi deux heures.

La mère des Loustalot, Simone, je la voyais plutôt comme une grande sœur pour moi que comme une mère de famille, tant elle était indulgente à l’égard de ses enfants. Peut-être était-ce parce que notre mère la protégeait un peu. Le père est le premier adulte analphabète que j’aie connu. Il était même intellectuellement franchement limité. Je ne me souviens pas de l’avoir entendu soutenir une conversation. Il se saoulait avec une certaine régularité et ne rentrait pas toujours à la maison sur ses deux jambes. Je me souviens qu’un jour, il était tombé de son vélo et s’était vilainement blessé au visage. Deux hommes l’ont ramené, le portant l’un par les pieds, l’autre par les épaules, cependant qu’il était inconscient. Sa femme et les enfants pleuraient. Ce spectacle désolant a sans doute beaucoup contribué à me dégoûter de l’alcool. J’aime bien boire un verre, mais je n’ai jamais été ce qui s’appelle saoul, tout au plus gris, ce qui est bien différent : on a toute sa conscience et, même, on est extraordinairement gai et inventif. Comme on dit, j’ai plutôt le vin gai.

Peu après la naissance d’Yves, les Loustalot sont donc partis occuper le logement qui avait été jusque-là celui des Mora, encore un nom bien landais. Il faut que je vous dise un mot de ces Mora. Les Mora avaient eu trois filles et un fils, tous plus âgés que moi. Les trois filles travaillaient à l’usine, avec le père. Lorsque je les ai connus, il ne restait plus que les deux dernières, Mayite et Josette, le garçon ainsi que l’aînée, Reine, étant mariés. Je n’ai jamais vu la mère que couchée, sur une chaise-longue, puis dans son lit, lorsqu’il ne fut plus possible de la déplacer. Il faut dire qu’elle était très grosse, au point de ne pouvoir se peser que sur les bascules des marchands forains. Elle gouvernait avec autorité son mari et ses filles depuis sa position couchée. Ce qui m’intriguait le plus, c’est que personne n’avait l’air de s’étonner de cet étrange mode de gouvernement, qui faisait la part belle aux soins à porter à sa personne, car elle était particulièrement exigeante, comme si son obésité lui avait été imposée par son entourage. Or, j’ai su un jour en quoi consistait son petit-déjeuner : il y avait là de quoi nourrir plusieurs travailleurs dans la force de l’âge.

Lorsqu’elle mourut, toute la cité prit le deuil. Ceux d’entre nous qui étions trop petits pour aller à l’enterrement, nous sommes restés sous la garde de Maria Sibé. Je crois qu’elle nous en a voulu de la priver d’une cérémonie à laquelle il lui aurait plu d’assister. Je crois me souvenir qu’elle s’est vengée en nous racontant des histoires de sorcières, alors que nous faisions cercle autour de sa chaise, sous le prétexte qu’on avait entendu hululer, peu de jours avant la mort de la mère Mora, la chouette, ce qui annonçait immanquablement un décès à venir.

Les Loustalot n’étaient pas très propres, aussi n’allions-nous pas manger chez eux, d’autant qu’ils aimaient particulièrement le canard, volatile qui se complaît dans la fange et qui, pour cette raison peut-être, n’était jamais servi à la table familiale, et que je finis par considérer comme impropre à la consommation. Pour ne pas faire affront à nos voisins, la famille Garcia décida de déléguer un de ses membres au repas de communion de Jean-Pierre. Comme par hasard, ce fut le petit dernier, c’est-à-dire moi-même, que le sort désigna. Je dus obtempérer et fus condamné, bien entendu, à manger du canard. Cela fit bien rire mes parents et mon frère, lorsque je fis mon rapport à mon retour.

Chapitre 2. D’autres voisins

Le pendant de notre appartement, sur l’autre façade du bâtiment, celle qui donnait sur la route, était occupé par les Latapie : le père, Joseph, la mère, Marie, et leurs trois enfants. L’aîné, Jeannot, avait deux ans de plus que moi, puis venait une fille, qu’on appelait Jacquotte et un petit garçon, dont j’ai oublié le prénom. C’était une famille très haute en couleurs. Le père était tout petit et, autant qu’il me souvienne, myope comme une taupe. Jeanne, la mère, avait une tête de plus que lui, laquelle était couronnée d’une chevelure coupée au bol, ce qui lui avait valu le surnom de Jeanne d’Arc. Elle avait une mâchoire inférieure qui pointait considérablement vers l’avant. Ce n’était pas spécialement une beauté : au-dessus de ses deux longues jambes aussi charnues que deux béquilles de bois, un ventre ballonnant soutenait une poitrine avachie. Elle et son mari buvaient sec et, lorsqu’elle avait trop bu, c’était elle qui frappait, aussi bien sur son mari que sur ses enfants. Comme la cloison qui séparait notre appartement du leur n’avait que l’épaisseur d’une brique, on entendait tout ce qui se passait chez eux. Je me suis même aperçu, un jour, que, de ma chambre au premier étage, je pouvais voir la lumière de leur chambre à travers une brique percée au bas de la cloison.

Joseph Latapie était toujours le premier à partir au travail et le premier à en revenir. Il partait à 7h30 pour embaucher à 8h, alors qu’il ne fallait que trois minutes pour se rendre à pied à l’usine. Il empruntait la voie ferrée, sa veste sur l’épaule, tout en sifflotant. C’est l’image que j’ai gardée de lui. J’ai toujours pensé que, s’il partait si tôt, c’était qu’il n’était pas le bienvenu dans une maison sur laquelle sa femme régnait sans partage. Il était originaire de Lahosse, petit village de la Chalosse, qui est la partie agricole du département des Landes, celle qui s’étend au sud de l’Adour vers les Pyrénées. Il s’y rendait plusieurs fois par an pour y remplir une bonbonne de vin de pays. Mais, comme il s’y rendait à pied et que la distance était longue, il se désaltérait avec une fréquence telle qu’il rapportait toujours la bonbonne vide à la maison, quand il ne la cassait pas, ce qui lui valait un peu plus que des réprimandes de la part de son épouse, déçue de ne pas pouvoir goûter au nectar. Il n’était pas rare qu’on doive aller le chercher, là où le sommeil l’avait pris, sur le bas-côté de la voie ferrée.

Tout le monde savait que Jeanne Latapie buvait mais elle tenait à sauver les apparences. C’est ainsi qu’elle ne parlait jamais de boisson en public. S’il lui arrivait de demander à un de ses enfants d’aller chercher une bouteille de vin à l’épicerie voisine, elle usait d’un détour et commandait du sucre. L’enfant savait à quoi s’en tenir mais il lui arrivait d’oublier certain détail important de la commande en route et révélait ainsi le pot aux roses sans le vouloir :

« Jeannot, va me chercher un kilo de sucre »

Jeannot se précipitait chez l’épicière puis ressortait tout aussitôt :

« duquel, maman, du blanc ou du rouge ? », ce qui mettait sa mère en furie.

Il était bien connu que Jeanne Latapie ne cuisinait jamais et que chacun se débrouillait comme il pouvait pour calmer sa faim. De ce fait, le père et les enfants étaient faméliques ; en revanche, la mère prenait soin d’elle. Aussi, lorsque nous faisions les difficiles devant les plats qu’elle nous proposait, notre mère nous menaçait « de nous envoyer manger chez Latapie ». Étant petits, nous prenions cette menace au sérieux, aussi ne faisions-nous aucune difficulté pour manger ce qu’il y avait dans notre assiette. Plus tard, c’est devenu une formule rituelle, dont je suis sûr que vous l’avez entendue à L’Olive, en manière de plaisanterie, lorsque je vous ai vu faire la fine bouche devant ce qu’on vous proposait.

Chapitre 3. D’autres voisins encore

Le dernier appartement du côté de la voie ferrée était occupé par un couple tout aussi bizarre. Le mari, que l’on appelait lou Cadetoun, probablement parce qu’il était le cadet de sa fratrie, était aussi petit et frêle que Joseph Latapie. Mais sa femme était bien différente de Jeanne. Elle avait été élevée dans une famille bourgeoise et avait reçu une certaine éducation. En particulier, elle avait appris le chant, étant dotée d’une voix de soprano passable. Il lui arrivait de chanter, je ne sais plus si c’était de l’opéra ou de l’opérette. C’était une jeune femme joyeuse, mais quelque peu extravagante. Elle ne faisait rien de ses dix doigts, si ce n’est s’habiller d’une façon qui me paraissait curieuse, et se maquiller, ce qui était peu courant au quartier. Son grand plaisir était de faire enrager son mari qui, à bout de ressources, finissait par la menacer de la mettre dans la micheline pour Sainte-Anne, ce qui provoquait chez la dame des crises de nerfs pénibles à supporter pour les voisins. Le fin mot de l’histoire est qu’elle avait été internée (c’est le mot qu’on employait alors) dans l’asile d’aliénés Sainte-Anne de Mont-de-Marsan (chef-lieu du département). C’était cruel de la part du mari, mais le pauvre était si limité qu’on ne pouvait pas lui demander de se montrer délicat ou attentionné à l’égard d’une épouse aussi fragile.

Ce couple eut un enfant, ce qui désola tout le quartier, tant il était évident que ni le père ni la mère n’était en mesure de l’élever. Il leur fut retiré bientôt, ce qui plongea la mère dans un état qui la conduisit à nouveau à Sainte-Anne. Cadetoun mena, dès lors, une vie misérable et solitaire. On finit par le retrouver mort d’une pneumonie dans sa cuisine sans feu, un matin d’hiver.

Il m’est resté une anecdote amusante sur ce couple. Comme madame ne faisait jamais le ménage, l’appartement était un vrai bouge, encombré de déchets de toute sorte. Une année, le couple éleva un cochon. Madame, qui ne manquait pas d’imagination, l’affubla d’un prénom, Jérôme, allez savoir pourquoi. Elle en parlait comme d’une personne familière, ce qui prouve, à la réflexion, qu’elle avait gardé des racines rustiques. Toujours est-il qu’un jour, Jérôme s’échappa de sa loge, sans doute, comme chante Brassens à propos de la cage du gorille évadé, « qu’on avait dû la fermer mal ». Madame Cadetoun était dans tous ses états. On chercha le cochon partout, y compris sur la voie ferrée. Pas moyen de le trouver. Chacun rentra chez soi. C’est alors qu’on entendit la maîtresse de Jérôme pousser des cris de joie : elle avait retrouvé son cochon, dans son appartement, où il avait eu l’idée de se glisser. Les mauvaises langues du quartier en conclurent que cette bête avait su choisir, de tous les appartements du quartier, celui qui ressemblait de plus près à sa souille empestée.

Nous fréquentions aussi l’appartement des Lamaignère, qui se trouvait du côté de la route. C’était une famille nombreuse. Les trois aînés, Claude, Christian et Christiane étaient plus âgés que moi, mais j’ai perdu le compte des plus jeunes, qui n’étaient pas moins de cinq, ce qui fait neuf au moins au total. Le père portait le biblique prénom d’Elie. Comme c’était un enfant trouvé, il est probable qu’il lui fut donné par l’orphelinat qui l’accueillit. Sa femme aussi était orpheline. Peut-être ont-ils eu tant d’enfants pour oublier qu’ils n’avaient pas eu de famille, mais je crois plutôt qu’ils ne le faisaient pas exprès. Elie était un brave homme mais intellectuellement limité. Comme il avait été trépané pendant la Guerre, on ignore si cela lui venait de cette grave opération ou s’il l’était déjà avant.

La maison d’une famille nombreuse est toujours accueillante. Ses habitants sont si nombreux, que les portes sont plus souvent ouvertes que fermées. De plus, notre mère s’entendait bien avec madame Lamaignère. Pourtant, elle ne manquait pas de la critiquer, surtout dans sa façon de nourrir ses nombreux enfants. Elle ne cuisinait pas et achetait des aliments tout prêts au fur et à mesure des demandes de ses enfants : pain, chocolat, etc. C’était tout le contraire de la conception que se faisait notre mère d’une alimentation équilibrée. Elle n’avait pas tort, d’ailleurs, les Lamaignère étant plutôt chétifs. Cette famille nous suivit dans notre nouveau quartier ; leur maison était vis-à-vis de la nôtre dans le petit lotissement.

Il m’arrivait aussi de fréquenter les Bourdillas, chez qui j’allais parfois écouter l’arrivée de l’étape du Tour de France. Le fils aîné, Michel, avait un an de moins que moi et nous nous entendions assez bien. J’ai vu de lui une photo récente sur la page internet de Sud-Ouest. Il semble qu’il exerce des fonctions précises dans les arènes, pendant les corridas, et qu’il soit connu sous le sobriquet de Mickey. Voilà donc un de mes amis d’enfance devenu localement célèbre, mais je dois dire que la photo, où il apparaît rigolard mais singulièrement vieilli, m’a plutôt fait de la peine.

J’ai aussi gardé un souvenir attendri des Inda. Comme l’indique le nom, le père était basque et en avait le profil, avec un nez proéminent, et l’éternel béret, qu’il posait légèrement en arrière, sur son crâne dégarni. Sa femme, Henriette, autant qu’il me souvienne, avait été élevée aussi au Pays Basque par une famille adoptive. Entre eux, ils parlaient basque, une langue incompréhensible, même pour un landais. Le père était robuste, massif, mais se laissait gentiment mener par sa femme, pourtant frêle. Ils formaient un couple heureux. Ils m’aimaient bien, au point qu’ils auraient pu être mes parrains, m’a-t-on dit. Ils ont eu un fils, Jean, plus âgé que Guy, qui était un meneur de jeu remarquable. Lorsqu’il se mêlait aux plus petits, il nous organisait des parties de cache-cache ou des poursuites pleines d’imagination. Chez lui, quelque chose m’intriguait. Il lisait les mêmes revues et romans-photos que sa mère (genre Nous Deux), aimait se déguiser en femme. Il finit par se marier et par avoir une fille, mais je ne doute pas aujourd’hui qu’il s’agissait d’une vocation contrariée.

Troisième Partie. L’école primaire

Chapitre 1. Le chemin de l’école

L’école se trouvait à un bon kilomètre et demi de la cité. Or, on faisait le trajet quatre fois par jour, puisque nous rentrions déjeuner à la maison. L’école n’avait pas de cantine et ma mère ne voulait pas qu’on aille à celle que la mairie avait installée à l’hôpital. Il faut dire que cette institution avait mauvaise presse dans le quartier et s’apparentait plutôt à une soupe populaire, celle qui accueillait les miséreux. Or, s’il y a une chose que les gens modestes – nous l’étions tous à la cité – ne supportent pas, c’est qu’on les apparente à des pauvres. Ce préjugé condamnait bien des enfants de la cité à manger chez eux un menu beaucoup moins bon que celui de l’hôpital.

Une fois la voie traversée, on longeait les réservoirs en béton mal dégrossi dans lesquels était conservé le sel dissous qui attendait d’être traité à l’usine, puis on traversait les rails sur lesquels les wagons, remplis de potasse dans la mine attenante aux salines, rejoignaient la grande ligne. On prenait alors sur la gauche un chemin large en mâchefer, long de 200 à 300 m, qui longeait d’un côté la voie ferrée et, de l’autre, les potagers des ouvriers des Salines, puis des potagers privés. Entre les deux, une grande maison, la villa Dussault, du nom de son constructeur, entrepreneur en maçonnerie, dont je me suis toujours demandé ce qu’elle faisait là, ainsi isolée dans ce paysage peu engageant. Puis nous arrivions à une petite cité, qui faisait face à la barrière de Peyrouton, où se trouvait une halte sur la voie ferrée de Mont-de-Marsan. C’est là que les internes du collège venaient prendre le train, le samedi à midi, une fois tous les quinze jours, les « jours de sortie » où ils étaient autorisés à aller visiter leurs parents.

La barrière de Peyrouton figurait la borne du monde qui m’était familier. Au-delà, je me sentais moins en pays de connaissance. On commençait par traverser la route départementale puis on pénétrait dans un paysage composite dans lequel les maisons particulières étaient rares. On longeait un lavoir avant d’arriver à la hauteur d’une guinguette, Les Charmilles, qui possédait une salle de bal, dans laquelle, au début de leur mariage, ma mère retrouvait mon père après le match de rugby, qu’il ne manquait jamais. Suivaient le trinquet (une salle où l’on joue à la pelote basque), une forge puis des maisons isolées avec leur jardin. De l’autre côté, la rue était bordée par de hautes murailles, qui correspondaient à un parc, une scierie, enfin l’enceinte du collège.

Passé le collège, venaient le stade Maurice Boyau et son terrain de rugby puis la sous-préfecture (à partir de 1958), où se croisaient notre rue et une avenue bordée de hauts platanes qui débouchait sur la droite. À partir de là, on entrait dans un autre monde, celui d’un quartier chic dans lequel chaque maison (on disait des « villas ») avait au moins un étage et un jardin plus ou moins grand autour. Elles donnaient sur un large boulevard, qui s’achevait, à droite, sur le presbytère de Saint-Vincent et, à gauche, sur le parc du lycée de Jeunes filles. Tout au bout, on parvenait à la place de l’église et, au-delà, à notre école.

J’ai tenu à décrire minutieusement ce parcours pour vous donner une idée de la longueur mais aussi de la variété des lieux que nous traversions. Faire ce trajet chaque jour était en soi une épreuve surtout lorsqu’il faisait mauvais temps. Dans les Landes, il pleut souvent et abondamment et je garde un mauvais souvenir de ces capuchons sans manches et de ces galoches qui prenaient l’eau. Mais cela nous permettait d’échapper à un certain enfermement que nous subissions dans la cité, où nous vivions confinés, loin de la ville et de son animation.

Parmi les agréments dont je me souviens, je place en premier lieu la maison Dussault, dont le parfum émanant de la haie de troènes à la fin du printemps servait de signe avant-coureur des grandes vacances. Plus d’un demi-siècle plus tard, la mémoire m’en est revenu en longeant une haie à Chinon. Parfois, c’était le pittoresque de certains habitants qui nous surprenait. En face de la barrière Peyrouton, le garage Roquigny m’intriguait beaucoup parce que son propriétaire était amputé d’un bras. Comment peut-on être garagiste avec un bras en moins ? Il en était propriétaire mais le travail était réalisé par ses ouvriers. De l’autre côté du garage se trouvait la maison Lauga, dans laquelle cohabitaient trois générations. Le grand-père avait été blessé et amputé à la Guerre de 1914 et s’appuyait sur une jambe de bois, à la façon des flibustiers de L’île au trésor. Le fils faisait commerce de bois et de charbon et était connu comme un personnage très fantaisiste. On raconte il s’était fait fabriquer un cercueil capitonné, dans lequel il faisait parfois la sieste, et qu’il lui arrivait de recevoir tout nu : « Ce sont des amis, je n’ai rien à leur cacher ! ». Ce philosophe anarchiste a eu plusieurs enfants, dont une fille, Francette, qui épousa Pierre Albaladéjo, que son talent de rugbyman et sa verve de commentateur sportif et taurin ont rendu célèbre. Je me liai à un des fils, qui ne se déplaçait que sur des vélos de cirque, dont un monocycle énorme qui me forçait à lever la tête pour lui parler lorsque nous allions au collège ensemble. Toujours à la barrière Peyrouton, on traversait la route et on jetait un œil dans le bistrot qui faisait l’angle, qui était fréquenté par des clients souvent bruyants. Un jour de tempête, il m’est arrivé de m’agripper à une des colonnes en bois qui soutenaient l’auvent de l’établissement. Après la Charmilles, où nous aimions aussi jeter un coup d’œil en passant, il y avait une forge, sur le pignon de laquelle était peinte une publicité pour l’apéritif du Berger, qui représentait deux garçons de café, l’un svelte et l’autre gros, à la façon de Laurel et Hardy. Quand on rentrait de l’école, on voyait cette image de loin. Après la forge et le trinquet, il y avait quelques maisons. Dans la première habitait le forgeron, qui avait deux filles, un peu plus âgées que moi. Étant moniteur, j’ai eu le fils de l’une d’elles en colonie de vacances. Depuis, il est devenu un flutiste de renom (il s’appelle Lesgourgues). Dans une des maisons suivantes, mon père allait travailler certains après-midis. Elle avait un gros cerisier en façade dont j’ai aidé un jour mon père à cueillir les fruits. Puis venait une maison modeste qui abritait la famille Devoyon. Le père y tenait un salon de coiffure pour dames. Un homme qui coiffe des femmes, cela m’intriguait beaucoup, d’autant que le coiffeur, entre deux clientes, aimait à tricoter sur le pas de la porte. Cette féminité affichée ne l’empêchait pas d’avoir une famille nombreuse. Comme l’épouse avait une abondante chevelure rousse, je me prenais à penser que c’était d’abord pour la coiffer qu’il était devenu coiffeur. Le large trottoir qui longeait le lycée de filles était ombragé de tilleuls dont les fleurs avaient un parfum entêtant. Nous en cueillions parfois pour en faire des infusions.

Pour compléter la description, j’ajouterai que, dans ces boulevards et avenues, ne circulait pratiquement pas de voiture, mais principalement des piétons et des cyclistes. Donc, par tous les temps, nous avions à parcourir quelque 6 kms par jour, ce qui, pour des petites jambes de 5, 6 ou 7 ans, représentait une assez grosse épreuve. Mais on ne s’en plaignait pas. Tout au plus m’est-il arrivé, certains jours de forte pluie – or, il pleut souvent dans les Landes -, lorsqu’une voiture passait par là, d’envier ceux qu’elle transportait. Mais je ne la considérais que comme un abri sur roue parfait pour braver le mauvais temps.