Olivier Biaggini et moi nous sommes connus l’année où il préparait sa Licence d’Espagnol à l’UFR d’Études ibériques et Latino-américaines de l’Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3, dont les locaux se trouvaient rue Censier. Pour évoquer les circonstances de cette rencontre et ses travaux ultérieurs que j’eus le bonheur de diriger, je préfère m’en remettre à la mémoire d’Olivier, qui a bien voulu rédiger le résumé ci-dessous.

Élève en Première année à l’École Normale Supérieure de Fontenay – Saint-Cloud en 1989-1990, j’ai suivi les cours de Licence de l’UFR d’Études ibériques et latino-américaines de l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Dans mon parcours, j’avais opté pour une UV destinée aux étudiants souhaitant s’orienter vers les concours de l’enseignement. Cette UV comprenait un enseignement de littérature médiévale, assuré par Michel Garcia et consacré, cette année-là, au thème de la mort dans les textes poétiques castillans. En 1990-1991, je décide d’entreprendre une Maîtrise, sous la direction du Professeur qui m’a fait découvrir le domaine médiéval : mon mémoire s’intitule Le Lucidario castillan à travers l’étude du ms. 101 de la Real Academia de la Historia de Madrid (réalisé à Madrid, Salamanque et Paris ; soutenu en septembre 1991). Après une année consacrée à la préparation à l’agrégation externe d’espagnol, pendant laquelle j’ai suivi, à la Sorbonne Nouvelle, le cours de Michel Garcia consacré à La Célestine, œuvre alors inscrite au programme du concours, je retrouve mon directeur de recherche, en 1992-1993, pour mon année de DEA (première année de Thèse) : je soutiens mon mémoire principal, intitulé L’écriture féminine en Castille au XVe siècle : Teresa de Cartagena, en septembre 1993. Entre 1993 et 1999, années de recherche interrompues, en 1994-1995, par seize mois de mission de coopération à l’Ambassade de France en Espagne (au titre du Service national), je mène des recherches de Doctorat sous sa direction. Il m’a proposé un sujet qui a d’emblée suscité mon intérêt : la notion d’auctoritas. Centré dans un premier temps sur du XVe siècle, le corpus évolue et finit par se déplacer vers le mester de clerecía du XIIIe siècle. La thèse, finalement intitulée L’auctoritas en Castille au XIIIe siècle : l’exemple de Gonzalo de Berceo, est réalisée d’abord à Madrid et ensuite à Paris, alors que j’exerce les fonctions d’Allocataire Moniteur Normalien (1995-1998), puis d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (1998-1999) à la Sorbonne Nouvelle. Elle est soutenue le 8 janvier 1999. Depuis septembre 1999, je suis Maître de conférences en littérature et civilisation hispaniques médiévales dans cette même université. En 2009-2010, j’ai été membre de l’École des hautes études hispaniques et ibériques de la Casa de Velázquez de Madrid.

Flayosc, le 25 août 1999

Cher Michel,

Je pense au compte rendu que vous m’avez demandé sur Las éticas del exemplum de cette Eloisa Palafox (Université de México), livre très intéressant et qui rejoint mes préoccupations, puisqu’il conclut sur la notion d’autorité (même si je ne partage pas toutes ses analyses).

Septembre, à Paris, sera consacré au remaniement de ma Thèse [L’auctoritas en Castille au XIIIe siècle : l’exemple de Gonzalo de Berceo, soutenue le 8 janvier 1999], en vue de cette possible publication aux CLHM (Cahiers de Littérature Hispanique Médiévale) dont m’a parlé Georges Martin. Il va falloir trancher dans le vif, ce qui n’est sans doute pas si facile. À ce propos, j’ai décidé de ne pas aller à Santander, malgré le grand intérêt du colloque : mes pérégrinations suédoises m’ont laissé sur la paille et je ne suis pas certain d’être payé dès la fin du mois de septembre (je suis même certain du contraire, d’après le Ministère).

Olivier

Paris, le 28 mars 2003

Cher Michel,

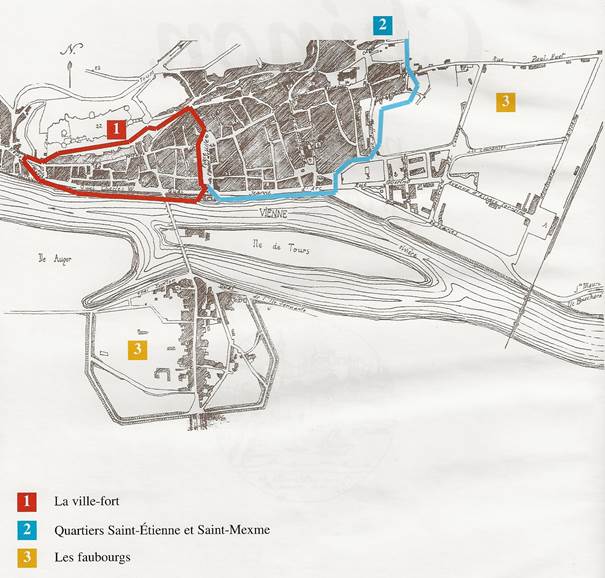

Je sais que vous consacrez encore beaucoup de temps à vos activités habituelles (ah ! les Amis du Vieux Chinon !), sans compter les travaux hispaniques récemment engagés. Au fait, où en est votre Poncella ?

Quant à moi, j’ai reçu, ces derniers temps, les Actes de quelques rencontres auxquelles j’ai participé et vous adresse ci-joint deux tirés-à-part.

Dans l’avenir immédiat, j’ai décidé de laisser reposer quelque peu le mester de clerecia et commencer un nouveau cycle de recherches sur la fiction (non seulement à partir d’œuvres de littérature sapientielle, mais aussi, à plus long terme, la fiction telle qu’elle était utilisée par des textes historiques… au même titre que les autorités). Je sens que je vais tôt ou tard croiser le chemin d’un certain don Juan Manuel : vous vous rappelez quelle place de choix il occupait dans un de mes premiers projets de thèse, assez utopique comme il se doit. Il faut coire que je n’ai pas renoncé à étudier les textes de l’Infant, bien que j’aie l’impression trop souvent qu’ils ont une fâcheuse tendance à me glisser entre les doigts…

Olivier

L’Olive, le 30 juin 2005

Cher Olivier,

J’ai enfin eu le temps de lire ton article [« Quelques enjeux de l’exemplarité dans le Calila e Dimna et le Sendebar », Cahiers de narratologie, 12 (2005), publication en ligne : http://narratologie.revues.org/28]. J’en ai retiré, comme toujours, un grand plaisir. Tu sais donner des clefs lecture sans pour autant appauvrir les textes auxquels tu t’intéresses ; au contraire, tu les enrichis en les dotant de dimensions insoupçonnées. Le rapprochement que tu effectues entre les trois contes est très excitant. Il a pour première vertu de montrer que l’on n’épuise pas la portée de ces apologues en leur affectant une seule signification, mais que la lecture doit se faire à plusieurs niveaux -cela, on le savait-, mais surtout dans un contexte rendu sans cesse plus complexe au fur et à mesure qu’on reconnait des pratiques allégoriques (métaphoriques ?) de transfert entre les différents récits. Ce qui est central dans ta démonstration, c’est, bien évidemment, la notion d’instabilité. Je partage ce point de vue, à ceci près que je lui préférai peut-être celle de « plasticité » (je ne sais si le terme est bien choisi), dans le sens où ces apologues sont aptes à s’adapter à un nombre quasi infini de situations (j’exagère peut-être), bref qu’on peut leur faire dire à peu près ce que l’on veut. Il est étrange, à y réfléchir, que l’homme se soit doté en premier (si l’on veut bien admettre que le conte est une des premières et sans doute la plus universelle manifestation de la littérature) d’un genre qui s’apparente plus au système, à l’outil, bref au modèle mathématique, qu’à une praxis à signification unique. La raison en est sûrement que la morale n’avait pas atteint le degré de rigidité qu’elle connaîtrait plus tard, dans les monothéismes, qu’elle admettait l’interprétation, une certaine relativité dans la vérité (qui était loin d’être établie). Au fond, ces pratiques littéraires sont une transposition métaphorique des modalités toujours ouvertes de la morale. La seule exigence incontournable était que le rapport d’interlocution fût sans faille, c’est-à-dire que l’interlocuteur passif fût toujours disposé à entendre ce que l’on avait à lui dire. C’est le seul a priori de ce type de littérature et, sans doute, sa seule limite, si l’on veut bien admettre que la surdité à l’autre est la chose du monde la mieux partagée par tous les humains. Mais peut-être en allait-il autrement dans l’Inde ancienne.

Nous pourrions parler encore longtemps, mais j’ai eu une longue journée : pardonne-moi.

Amitiés, Michel

PS. Connais-tu la communication que je fis à La Corogne sur le Calila ? Mon regard était certes différent, mais puisque tu t’intéresses à l’apologue…

Paris, le 2 juillet 2005

Cher Michel,

Un grand merci, vraiment, pour votre lecture attentive et pour vos commentaires. Le terme de « plasticité » me plaît bien à moi aussi pour caractériser le système de lectures plurielles qu’offrent certains de ces contes orientaux. Vos remarques m’incitent à pousser plus loin la réflexion, ce que j’essaierai de faire à Lyon en décembre. Carlos organise une journée d’études sur l’hétérogénéité de l’œuvre médiévale : je remettrai ces questions sur le tapis, à partir des recueils orientaux, mais aussi du Conde Lucanor. L’idée que le système dépende avant tout d’une énonciation plus que d’un énoncé (et donc, comme vous le dites si bien, de la présence d’un interlocuteur, même passif) est fondamentale à mon sens : des collègues linguistes pourraient peut-être m’aider à approfondir l’analyse de ce point, qui fonde la morale toute pragmatique transmise par ces textes, une morale qui n’est pas réductible à des préceptes ni à aucune formulation verbale. Don Juan Manuel (DJM) le savait bien, qui avait prévu l’inclusion d’une miniature à la fin de chaque conte du Lucanor : l’image devait sans doute moins jouer un rôle illustratif qu’un rôle de confirmation par l’évidence visuelle (un sceau d’autorité). Les vers finaux, eux aussi, comptent moins par leur contenu et leur qualité expressive (DJM était un bien piètre versificateur) que par la validation qu’ils prétendent apporter : c’est parce que DJM a trouvé que l’exemple était bon (comme s’il n’en était pas l’auteur) qu’il a écrit les vers pour en ratifier la pertinence. L’effet de vérité provient alors, moins des mots eux-mêmes que de l’agencement de plusieurs pièces qui viennent providentiellement se corroborer les unes les autres sous l’autorité de DJM. Au fond, je n’ai pas quitté ma réflexion sur l’auctoritas, mais je l’envisage à présent d’un tout autre point de vue. J’espère que cela débouchera sur quelque chose de constructif. Je suis encore dans une phase d’exploration des exempla, mais peut-être est-ce là le début de mes recherches pour une future habilitation (à laquelle je pense sans y penser). À ce titre, le travail sur le LBA l’année prochaine arrive à point nommé (Jean-Pierre s’occupera du CG et moi du TD) : cela me permettra de faire une transition du mester de clerecía vers les narrations exemplaires. Je crois qu’il reste beaucoup à dire sur les exempla castillans, mais il me faut prendre connaissance de toute la bibliographie que j’ignore. Tout cela pour dire que je serais ravi de pouvoir lire votre communication de La Corogne sur le Calila !

J’espère que l’été a bien commencé pour vous. De mon côté, je suis presque en vacances : lundi devrait être ma dernière journée à la fac. J’enchaînerai, dans les jours qui viennent, avec l’harmonisation des premiers articles du dictionnaire qui viennent de me parvenir, tout en commençant un petit débroussaillage du LBA qui, ma foi, s’annonce fort agréable.

Amitiés.

Olivier

L’Olive, le 3 juillet 2005

Mon cher Olivier,

Je te suis bien dans ton raisonnement sur DJM, à ceci près que tu ne devrais peut-être pas limiter ta réflexion aux seules illustrations et sentences versifiées des apologues, mais l’élargir aux trois (voire quatre) livres suivants, ceux des sentences proprement dites. Je serais curieux de savoir comment tu caractérises cette démarche qui prétend, malgré tout, énoncer des préceptes moraux hors de tout contexte narratif, et donc avec une valeur ‘absolue’.

Comme promis, je te transmets le texte de ma communication de La Corogne, non sans te rappeler qu’elle fut prononcée dans un congrès dit de Los Jóvenes Filólogos, et qu’elle était, par conséquent, nécessairement assez éloignée de ta démarche actuelle. (De la mienne aussi, d’ailleurs, mais tu sais que j’ai toujours aimé expérimenter dans des domaines qui ne me sont pas forcément familiers). Cependant, la deuxième partie est susceptible de répondre mieux à ton attente.

J’attends avec intérêt le fruit de tes réflexions. M’en réserveras-tu la primeur ou devrai-je attendre que la Journée de Carlos soit passée ?

Profite de tes vacances. Amitiés, Michel

Paris, le 8 juillet 2005

Cher Michel,

J’ai lu avec grand intérêt et grand profit votre article de La Corogne. Il est d’une précision chirurgicale et la démonstration a quelque chose de mathématique. Bien que mon expérience soit très limitée en la matière, je crois moi aussi qu’il est toujours plus utile et fructueux d’interroger le texte tel qu’il est plutôt que de chercher à tout prix à corriger ses leçons, car ses « erreurs » l’individualisent et sont la marque la plus nette du processus d’écriture qui l’a produit (surtout, comme c’est le cas ici, lorsqu’il y a adaptation ou traduction d’une source unique). Votre développement sur « sauana » me fait songer au profit qu’il y aurait à travailler avec un arabisant pour pleinement apprécier le degré d’originalité de la version castillane. Et, surtout, je suis conquis par votre raisonnement sur le procès de Dimna qui montre cette hésitation entre le besoin de cohérence narrative et le désir de respecter les principes ou les usages juridiques en vigueur en Castille. Vous avez raison de souligner que, dès la version d’Ibn al-Muqaffa, la logique juridique n’est pas claire et que la sentence vient confirmer une conviction déjà faite, comme si les efforts rhétoriques de Dimna (pourtant efficaces contre le sanglier cuisinier et irréfutables en eux-mêmes) ne pouvaient être contrés que par la répression judiciaire (qui par moments s’apparente plus à la force qu’au droit rationnel, me semble-t-il). Ne serait-ce pas une confirmation en creux de l’extraordinaire efficacité argumentative des contes ? Car, pour confondre le conteur (Dimna est le seul à raconter des apologues dans ce chapitre), il faut le faire taire, par le droit ou par la force déguisée en droit. C’est aussi le sort de la femme du roi dans le Sendebar. À l’issue de quel procès ? À partir de quelle preuve décisive qui viendrait rompre la succession des contes ? Les contes de l’Infant ne s’attaquent pas au discours de la femme, pas plus que le procès de Dimna ne cherche à contrer sa parole, mais ils manifestent seulement la légitimité de celui qui parle avec autorité et nient, chez l’autre, toute légitimité à faire usage de la parole. L’énonciation vaut tout là où les énoncés sont indécidables ‑car tous également recevables- (Sendebar) ou carrément irréfutables (Calila). Dans le Calila, l’énonciation du roi-juge, pourtant peu respectueux d’une quelconque ordo juridique, écrase in fine les efforts rhétoriques de Dimna. La raison du plus fort est toujours la meilleure, mais cela n’enlève rien, au contraire, à la valeur du discours exemplaire : les contes sont si forts dans le champ de la parole que, pour les réfuter, il faut sortir de ce champ et couper le sifflet au savant discoureur. Votre article va sans doute apporter de l’eau à mon moulin. Pourriez-vous me donner ses références pour que je le cite dans mes futurs travaux ?

Un grand merci.

Amitiés,

Olivier

Paris, le 15 septembre 2005

Cher Michel,

Voilà septembre et j’ai repris depuis quelque temps déjà le chemin des écoliers ! J’espère que vous avez passé un excellent été et que tout le monde va bien.

J’ai appris avec plaisir par la liste des correspondants de Carlos, dans son message concernant la rencontre de Lyon sur l’hétérogénéité du texte, que vous y participiez. Je serai heureux de vous retrouver dans ce contexte tout à la fois universitaire et amical. Je me dis qu’il n’y a pas eu tant de colloques où nous parlions tous les deux (peut-être seulement ceux de Toulouse sur la translatio et celui de Caen sur le rêve ?… ou est-ce moi qui rêve ?) Dans la lignée des interrogations que je vous avais exposées, je pense présenter quelque chose sur le Conde Lucanor (c’est la première fois que je m’attaque à ce monstre sacré et il y aura d’autres monstres sacrés parmi les participants, ce qui est loin de me rassurer). Comme la plupart des intervenants ne sont pas francophones, je pensais parler espagnol, mais Carlos me dit qu’il vaut mieux parler français car des collègues ou des élèves de l’École non hispanisants se joindront sans doute au public. Et vous, sur quel sujet comptez-vous parler ? Nous avons encore quelques semaines pour réfléchir à cette épineuse question de l’hétérogénéité.

Par ailleurs, je me suis plongé dans le Libro de Buen Amor (LBA) avec beaucoup de plaisir (je suis chargé du TD sur le sujet à Paris 3), bien que j’aie dû momentanément le laisser de côté à cause des examens de septembre et autres corvées liées à la rentrée. L’année s’annonce rude avec le dictionnaire de littérature à boucler et, en plus, ma participation au jury d’agrég. (j’ai été « réquisitionné » par Alet Valero pour l’écrit et pour l’oral : ce sera sûrement très intéressant, notamment avec le LBA au programme, mais aussi très lourd).

Si vous le voulez bien, je vous demanderai de temps en temps votre avis sur telle ou telle strophe du LBA, telle ou telle interprétation, etc., car je crois qu’il serait absurde de travailler dans mon coin. La liste Rimar va peut-être reprendre du service à cette occasion, car je ne dois pas être le seul à espérer compter sur la solidarité des médiévistes cette année !

À bientôt. Amitiés,

Olivier

L’Olive, le 12 décembre 2005

Cher Olivier,

Comme promis, je t’adresse les trois rubriques du dico [Dictionnaire des Littératures hispaniques. Espagne et Amérique latine, Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 2009].

Amitiés, Michel

Paris, le 12 décembre 2005

Cher Michel, vos articles, que je viens de lire rapidement, me semblent parfaits. Si seulement les autres collaborateurs m’envoyaient tous des textes aussi précis, concis et clairs, mon travail serait bien allégé ! Hélas, il n’est pas rare que je doive réécrire complètement les articles, en me mettant, en plus, dans une situation embarrassante vis-à-vis des collègues en question.

Je vous remercie très chaleureusement. Votre aide m’est précieuse.

Et maintenant, une demande que je vous fais à ce sujet, la dernière : vous laisserez-vous fléchir et accepterez-vous que votre nom soit finalement mentionné dans le dictionnaire ? Je serais heureux que ça soit le cas, même s’il va sans dire que je comprends aussi vos réticences et que je n’ai pas à discuter votre décision.

Encore merci et à bientôt.

Amitiés,

Olivier

PS : Avez-vous fini Pars vite et reviens tard de Fred Vargas, que vous lisiez à Lyon ? Un régal, non ?

Paris, le 15 janvier 2006

Cher Michel,

Avec bien du retard, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2006.

Le rythme est repris et j’essaie toujours d’intéresser mes étudiants au Libro de buen amor, avec des résultats inégaux au vu de leurs copies. Plus le temps passe et plus je me rends compte à quel point c’est une œuvre riche et difficile. Je vais aussi faire quelques interventions dans d’autres universités sur le. Puis viendront les travaux du jury d’agrégation, ce qui ne va pas être une partie de plaisir, je pense.

Je n’ai absolument pas eu le temps de reprendre mon intervention de Lyon [colloque « L’hétérogénéité du texte médiéval » (ENS de Lyon, décembre 2005, actes publiés en ligne dans Atalaya, 11, 2009, https://journals.openedition.org/atalaya/68], d’ajouter les notes de bas de pages, etc.

Amitiés,

Olivier

L’Olive, le 16 janvier 2006

Cher Olivier,

Nous aussi, nous vous souhaitons une bonne, fructueuse et joyeuse année 2006.

Crois-tu vraiment qu’il faille donner à nos communications une tournure écrite ? Je croyais que leur diffusion sur l’internet devrait suffire à satisfaire la curiosité de nos collègues à travers l’univers. C’est la première fois que je me vois et m’entends aussi longtemps et, à ma grande surprise, je ne me déteste pas autant que j’aurais pu le supposer, même si je me laisse aller à de coupables facilités de pédagogue. De là à tomber dans l’autocomplaisance…

Le LBA est un énorme sujet de perplexité pour qui se donne la peine de l’étudier sérieusement. C’est plutôt bon signe : on n’est pas près d’épuiser nos trésors médiévaux.

Amitiés, Michel

Paris, le 31 mai 2006

Cher Michel,

Je vous souhaite un très bon anniversaire ! D’après la radio, toujours bien informée pour les sujets anecdotiques, il paraît que l’on n’a pas vu un 31 mai aussi froid en France depuis 1970.

Cette petite pause me sera des plus salutaires : j’étais à Toulouse hier pour la réunion d’admissibilité d’agrég., repars à Madrid pour une table-ronde à la Casa la semaine prochaine (et je n’ai pas encore écrit une ligne), pour enchaîner avec les oraux toulousains jusqu’au 4 juillet.

J’espère que tout va bien pour vous.

Amitiés,

Olivier

L’Olive, le 31 mai 2006

Cher Olivier,

Moi aussi je te souhaite un joyeux anniversaire en si bonne compagnie. Je ne me souviens pas de la température qu’il a fait le 31 mai depuis que je le fête mais le souvenir que j’en garde est plutôt ensoleillé, sans doute parce que je suis d’un naturel optimiste. Depuis quelque temps, c’est moins gai parce que les perspectives d’avenir se rétrécissent : c’est la soixante-cinquième fois aujourd’hui, enfer et damnation ! J’entre vraiment dans l’âge de la retraite.

Bonne fête pour ce soir et mes amitiés pour toi et autour de toi. Michel

PS. Sur quoi porte la table-ronde de la Casa?

_________

Paris, le 13 juin 2006

Cher Michel,

Je rentre de Madrid. La table-ronde de la Casa était consacrée à un beau sujet : « La parole des rois (royaume de Castille et Couronne d’Aragon, XIIIe-XVe siècles) ». Je joins le programme, que je vous ai scanné. J’ai beaucoup apprécié cette rencontre à taille humaine, où nous avions vraiment le temps de nous exprimer et où les échanges n’ont pas été de pure forme. J’ai noué aussi des contacts avec des collègues que je ne connaissais pas ou que je connaissais à peine. Sans compter qu’il est toujours délicieux de passer quelques jours à Madrid pour rompre l’effrayante routine parisienne.

Je joins aussi un fichier nommé « sujets sur le Libro de Buen Amor et Agrég » : il s’agit des sujets que je donne au CNED pour la préparation à l’agrég. sur le Libro de Buen Amor l’année prochaine. Je pense que le sujet de dissertation vous fera sourire et vous rappellera de bons souvenirs.

Je vis avec le LBA en ce moment. D’ailleurs, je pars à Toulouse demain pour les oraux.

Bien amicalement,

Olivier

Préparation à l’Agrégation externe d’Espagnol 2007 Olivier Biaggini

Libro de buen amor

I. Sujet de composition en français (dissertation)

« fasta que el libro entiendas, dél bien non digas nin mal,

ca tú entenderás uno e el libro dize ál » (986cd)

À propos de ces vers du Libro de buen amor, Michel Garcia écrit :

« Cette affirmation, selon laquelle le sens du texte échappe, quoi qu’il fasse pour le découvrir, au lecteur le plus attentif, dépasse largement le champ auquel l’auteur entend ici l’appliquer, à savoir son interprétation morale. Elle concerne le sens même de toute littérature, qui ne saurait être épuisé par aucune tentative d’interprétation. Elle semble même affirmer que la recherche du sens est, par définition, vouée à l’échec, dès l’instant où l’on veut circonvenir celui-ci dans sa totalité. Il s’agit ici d’une considération qui concerne toute écriture. Son originalité – voire sa modernité – réside dans le fait qu’elle privilégie la production du texte sur sa réception. Tout se passe comme si l’auteur se ménageait un domaine dont il excluait son lecteur potentiel. »

Commentez et discutez ce jugement en l’appliquant à l’œuvre entière.

II. Sujet d’explication de texte en espagnol

Coplas 910-933 (L’entremetteuse).

L’Olive, le 31 août 2006

Cher Olivier,

J’ai retrouvé ce message adressé par moi à Valero, peu après ma conférence de Toulouse aux Agrégatifs. Je sais par Carlos que, depuis, vous avez changé de président du jury, même si je me suis empressé d’oublier son nom (ma mémoire devient de plus en plus sélective), mais je ne voulais pas que ce courrier, qui n’a pas mérité même un accusé de réception, se perde tout à fait. Je te l’adresse donc, comme contribution à l’histoire du jury de l’Agrégation d’espagnol, et à toutes fins utiles, puisque tu y es plongé jusqu’au cou.

J’espère que tu as passé de bonnes vacances.

Amitiés, Michel

[17-12-2005] Mon cher Valero,

Avant toute chose, je tiens à faire amende honorable, car les propos que j’ai tenus devant toi, en octobre dernier, lors de notre rencontre de Toulouse, sont largement injustifiées. Ils étaient inspirés par une bibliographie très imparfaite qui m’avait été communiquée, je ne sais plus par qui, et qui n’a rien à voir avec celle que le jury a publiée, laquelle est très complète. Donc, au temps pour moi.

Dans ces conditions, je me vois mal donner une leçon aux collègues qui ont fort bien fait leur travail, même si je ne partage pas entièrement leur démarche. Une bibliographie résulte d’un choix et tout choix est discutable, mais le mien ne serait pas nécessairement exempt de critiques.

Je me contenterai donc de quelques suggestions qui pourraient leur être soumises, si tu le souhaites.

Éditions

– Ajouter en Texte d’appui l’édition paléographique de M. Criado del Val et Eric W. Naylor, Madrid : C.S.I.C., 1972.

– Traduction française, chez Stock : est-elle anonyme ?

Catalogue bibliographique. Je recommanderais celui-ci :

– G. Orduna, G. Olivetto, H. O. Bizzari, “El Libro de Buen Amor. Cuaderno bibliográfico n°9”. Boletín bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, fasc. 8 (año 1994), p. 237-376 (1092 entrées). Consultable sur le site de la AHLM.

Présentation. Pour instaurer un minimum de hiérarchie selon l’importance des travaux proposés, il vaudrait mieux citer d’abord les ouvrages (collectifs ou non), puis les articles.

Ouvrages collectifs. Ajouter :

– Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y el Libro de Buen Amor. Actas del Congreso Internacional del Centro para la edición de los clásicos españoles (Alcalá la Real, 9-11 de mayo del 2002), a cargo de Bienvenido Morros y Francisco Toro. Alcalá la Real : Ayuntamiento, MMIV.

– Les deux recueils parus cette année chez Ellipses et Le Temps.

Ouvrages

– Félix Lecoy, plutôt dans la réédition de 1974, chez Gregg International, à cause de l’Introduction d’Alan Deyermond et de la bibliographie mise à jour (à l’époque).

Articles

– La liste est un peu trop copieuse à mon goût et risque d’égarer les candidats au lieu de les guider, d’autant qu’ils disposent aussi des notes explicatives des éditions ; de plus, elle mériterait d’être actualisée en recourant aux bibliographies de certaines des contributions incluses dans les recueils collectifs récemment parus. Je m’exprime mal : au lieu de donner des articles anciens qui sont déjà exploités par l’éditeur du texte, il vaudrait mieux indiquer des articles récents qui peuvent apporter quelque chose de nouveau aux candidats. C’est mieux ainsi ?

J’ai été très touché par la présentation élogieuse que tu as faite de moi devant les étudiants, et je t’en remercie.

Bien amicalement à toi, Michel Garcia

Paris, le 1er septembre 2006

Merci, cher Michel, pour cette mise à jour de la bibliographie officielle : elle ne profitera pas à tous les candidats de France, mais au moins aux étudiants de Paris III. J’avais moi aussi signalé quelques bévues à Hélène Thieulin au moment où j’entrais au jury (« Eyerbe-Chaux » au lieu de « Ayerbe-Chaux ») car elle m’avait communiqué la bibliographie avant sa publication, mais les erreurs sont restées. Le président du jury a changé, vous êtes bien renseigné, et avec lui les dates du concours, reculées d’environ 15 jours, ce qui signifie que les oraux se termineront presque à la fin juillet, si j’ai bien compris (mais je crois que c’est le cas pour toutes les agrégations). L’expérience du jury a été pour moi somme toute profitable, malgré le rythme intense, car c’est une occasion d’apprécier le résultat de tout le travail que nous produisons en amont. Certaines prestations étaient un régal. C’est évidemment plus gratifiant que des oraux de deuxième année, avec l’idée aussi que les candidats sont suffisamment mûrs, parfois, pour rendre leur propos vraiment personnel, au-delà des connaissances communes.

Amitiés,

Olivier

Paris, le 6 février 2007

Cher Michel,

Voilà bien longtemps que je ne vous avais donné de mes nouvelles. J’ai le plaisir de vous transmettre un tiré-à-part d’un travail que j’avais fait sur la figure de l’homo viator (dans le cadre d’un colloque déjà ancien qu’Estrella Ruiz avait organisé à Caen). Je ne crois pas qu’il soit très novateur et je le considère plutôt comme un prolongement de ma Thèse un peu tard venu. Je pense être maintenant passé à autre chose en m’intéressant à la prose exemplaire et j’aurais préféré vous envoyer un tiré-à-part de mon article sur la parole des rois dans les recueils d’exempla (publié électroniquement dans le dernier numéro d’e-Spania) qui reflète bien mieux mes préoccupations actuelles en termes de recherche.

Bien amicalement à vous, Olivier

L’Olive, le 30 mai 2007

Mon cher Olivier,

Je viens de lire en détail ta contribution, que je n’avais fait que survoler lors de la réception du volume. Tu t’es parfaitement bien tiré du traquenard tendu par le thème du colloque : on sait, en effet, à quelles contorsions chacun est condamné pour faire coïncider peu ou prou (plutôt prou que peu dans ton cas) ses préoccupations du moment avec les exigences des organisateurs. Remarque bien que le sujet choisi était fédérateur et pas trop tiré par les cheveux, comme il arrive parfois lorsqu’on veut concilier des époques et des domaines différents.

Je retiens, quand même, que l’essentiel de ton propos concerne la fiction, son statut et ses modalités. Tu me diras si je me trompe, mais j’ai le sentiment que la feinte est avant tout un procédé et, si elle peut enrichir la fiction voire l’obliger à se redéfinir, elle n’appartient pas au même registre. J’ai relevé, à propos de la fiction, des formules vraiment bien venues, tant de Searle (que je n’ai pas lu) que de toi (au bas de la page 407, même si je ne partage pas l’équivalence posée entre feinte et fiction): l’un qui ignore la vérité de la situation tout en croyant la connaître, l’autre qui connaît la vérité de la situation tout en sachant qu’elle est fictive. C’est du grand art.

Justement, tu me dis gentiment que tu as lu ma Pucelle [Juan de Gamboa, La Pucelle de France, Fayard Mazarine, 2007]. N’as-tu pas été frappé par l’importance de la fiction et sa double (ou plus) finalité, au regard de la réalité historique française, et au regard du public castillan (d’hier et d’aujourd’hui), l’un et l’autre se croisant en diagonale (si j’ose dire), puisque la réalité historique ne concerne que tangentiellement un lectorat castillan, et que la fiction n’a de sens pour le lectorat français (d’aujourd’hui, et d’hier ?) que si elle reste dans les limites de la mythification du personnage. Je ne saurais mieux dire combien ces paramètres créent à mes yeux une situation confuse. Ce serait épatant si tu acceptais de t’y coller. Avec ta compétence en la matière, tu feras des merveilles ; en outre, tu ajouteras ainsi la Pucelle (qui n’est pas ma propriété) dans ta besace d’analyste du récit. Qu’en penses-tu ?

À propos de fiction, la lecture du dernier supplément littéraire du Monde, consacré au roman, m’a interloqué, dans la mesure où le point du vue adopté, en se limitant au seul roman, lui réserve l’exclusivité de la fiction. Comment peut-on négliger à ce point l’énorme production -orale autant qu’écrite- qui fait de la fiction sa raison d’être, bien avant l’invention du roman. J’ai tendance à penser que le langage (en tant qu’opération de l’esprit) et l’art de conter sont nés en même temps, et qu’il n’y aurait pas de société humaine sans cela. J’ai honte à le rappeler, après tant de mythologues.

J’espère que tout va bien pour toi et que les copies d’Agrég ne te prennent pas trop de temps.

Amitiés, Michel

PS. Pense à faire acquérir la Pucelle par toutes les bibliothèques que tu fréquentes assidûment (y compris celle du Colegio). Merci.

Paris, le 31 mai 2007

Cher Michel,

Je vous remercie beaucoup pour votre lecture (toujours aussi attentive) de mon article sur la fiction. Ces problèmes m’intéressent bien et je pense que si je me lance, tôt ou tard, dans une habilitation, ce sera sur les rapports de la fiction et de l’exemplarité. Vous emboîter le pas et travailler sur la Pucelle ne serait pas une mauvaise idée, je vais y songer ! Il faudrait d’abord que je lise sérieusement le texte dans sa version originale (ce qui me permettra, d’ailleurs, d’apprécier votre traduction d’une façon différente). Une question que je me pose : Gamboa, selon vous, a-t-il assumé pleinement sa « mise en fiction » ? Par là, je me réfère au pacte de lecture : attend-t-il de ses lecteurs qu’ils acceptent les événements décrits comme véritables, comme c’est le cas dans une chronique (dans ce cas, on aurait davantage une falsification qu’une fiction de notre point de vue), ou bien les références aux conventions chevaleresques, les multiples concessions au goût littéraire du public et autres arrangements repérables dans le texte sont-ils autant d’invitations à assumer la fiction qui s’empare de la matière historique ? Mais peut-être que la question même n’a pas grand sens du point de vue de l’écrivain médiéval. Ce qui peut nous mettre aussi sur les traces de la fiction, peut-être, ce sont les emprunts à d’autres genres que vous signalez dans votre postface (genre épistolaire, discours, arts de gouverner) : ces genres ne relèvent pas en eux-mêmes de la fiction mais leur présence plus ou moins diffuse pointe que la relation des faits est parfois, sinon un prétexte, du moins le support d’une recomposition qui les dépasse.

Les spécialistes du Zifar ont parfois insisté sur l’importance de la forme miscellanée dans l’émergence de la fiction romanesque. Il y aurait peut-être une piste dans cette direction.

Recevez mes amitiés.

L’Olive, le 31 mai 2007

Cher Olivier,

Je t’avais déjà envoyé mon message quand je me suis souvenu que tu fêtais aussi ton anniversaire aujourd’hui. Je pensais, pour une fois, te précéder, mais « el gozo en el pozo », tu m’as encore battu de vitesse.

Je répondrai plus longuement à ton message, mais je peux, d’ores et déjà, t’indiquer quelques indices d’un jeu sur l’écriture de la part de l’auteur. Cf. p. 78 et n. 1, p. 201, fin du 1er §, sans compter les aveux d’impuissance devant la lourde tâche du conteur. Il a bien conscience d’écrire une fiction, à moins qu’il ne se sente prisonnier de la matière fournie par ses informateurs français.

Amitiés, Michel

L’Olive, le 4 avril 2009

[Message adressé à tous les contributeurs de la traduction du Livre de Bon Amour, Stock/Moyen Âge, 1995, membres du séminaire du Centre de Recherches sur l’Espagne Médiévale de Paris 3 (CREM), qui s’est tenu au Collège d’Espagne de la Cité Universitaire de Paris jusqu’en 2001. Olivier Biaggini avait accepté, en outre, de m’accompagner dans l’ultime révision].

Chers amis,

Peut-être aimerez-vous savoir que notre traduction commune du Livre de Bon Amour m’a fourni la matière d’une communication devant un public de Ruizistes convaincus. Le sujet était peu orthodoxe, j’en conviens, pourtant il témoignait d’une intimité acquise de longue lutte avec le poète, qui me semblait convenir particulièrement à un exposé prononcé dans la ville où il est supposé être né [Alcalá la Real, province de Jaén]. J’espère que vous y retrouverez un peu de cette atmosphère chaleureuse et animée qui a accompagné notre travail. Sachez, que pour moi, ce fut un des meilleurs moments vécus dans notre Séminaire.

Recevez mon bien cordial souvenir. Michel Garcia

PS. Je vous signale qu’il me reste quelques exemplaires de notre traduction, certains un peu (à peine) défraîchis. Si, à l’occasion, vous passez par L’Olive, je vous en donnerai avec plaisir.

Paris, le 4 avril 2009

Cher Michel,

Merci beaucoup pour votre envoi ! J’ai parcouru votre communication (qui commence avec une référence – consciente ou inconsciente ? – à la carta liminaire de la Célestine) et je vais la lire attentivement, en quête de souvenirs. Les souvenirs de ce séminaire me sont chers… et je me rappelle aussi l’harmonisation finale, qui n’avait pas été une mince affaire, mais qui m’avait obligé à me poser des questions sur l’œuvre que je ne me serais sans doute jamais posées sans cette lecture maniaque du texte qu’exige la traduction. Je me rappelle aussi que vous m’aviez envoyé mon exemplaire alors que j’étais à Madrid et que c’était la première fois que je voyais mon nom écrit dans un livre. Ce détail me fait sourire, d’autant que j’ai une nouvelle à vous annoncer qui réunit elle aussi Madrid et le Livre de Bon Amour.

Recevez mes amitiés,

Olivier

L’Olive, le 4 avril 2009

Cher Olivier,

C’est à cause de coterráneo que tu penses à Célestine ? Cela m’avait échappé. En revanche, l’allusion au sermón jocoso et la formule por arte de birlibirloque ne sont pas involontaires. La seconde te parlera sûrement.

Je n’ai pas oublié non plus nos séances estivales de la rue Vergniaud. Confidence pour confidence, j’estimais que cet exercice, alors que tu n’étais pas encore sorti du nid, te serait très salutaire. Je vois que je ne me suis pas trompé.

Je suis très heureux que tu puisses passer une année à Madrid. Je trouve, cependant, que c’est bien court. Il te faudra mettre à profit la moindre minute mais, d’un autre côté, il serait bien dommage que tu ne transformes pas ce séjour en une aventure à deux, car l’occasion ne vous en sera peut-être plus jamais donnée. Or, je sais par expérience que ce genre d’expérience laisse des souvenirs impérissables. Merci, en tous les cas, de m’en avoir donné la primeur, ou presque. Il est rare que je sois informé aussi vite de ce qui se passe dans notre monde.

J’ai la nostalgie de Madrid. Mais j’appréhende d’y croiser trop de fantômes, car nous avons perdu les très chers amis que nous y avions. Je m’étais pourtant promis d’y aller cet hiver, mais je ne m’y suis pas décidé. Peut-être franchirai-je le pas, si mon projet de recherche sur la chronique d’Henri III de Castille prend corps.

Merci de ta fidélité.

Amitiés, Michel

L’Olive, le 2 octobre 2009

Cher Olivier,

Je viens de recevoir un exemplaire du Dictionnaire des Littératures Hispaniques. Je te remercie de cette généreuse attention. Grâce à lui, j’ai déjà comblé, à peu de frais, quelques graves lacunes de ma culture littéraire.

Nous serons très probablement à Madrid du 10 au 12 novembre.

J’espère que tout se passe bien pour toi et que tu avances à pas de géant.

Amicalement,

Michel

Madrid, le 2 octobre 2009

Cher Michel,

J’espère que le dictionnaire vous plaît. En fait, il contient quelques grosses bourdes (qui, pour la plupart, incombent à l’éditeur…), y compris dans les noms des coordinateurs et contributeurs. Un des points les plus graves, du point de vue déontologique, est que l’éditeur s’est permis d’ajouter un article qui n’était pas prévu (sur Carlos Zafón) sans en avertir le responsable scientifique : le but de la manœuvre est commercial, car cet auteur a été publié par le même groupe de presse… À part ça, la correctrice de chez Laffont n’a pas hésité à modifier beaucoup de choses (pas seulement quant à l’expression et au style, mais aussi sur le contenu, jusque dans les faits et des dates !) dans certains articles de collègues médiévistes : j’avais réagi au moment où j’ai relu les épreuves, mais mon avis n’a pas toujours été suivi. Bref, il y a beaucoup d’imperfections, mais je crois que, globalement, c’est un bel outil et je me suis plu, moi aussi, à vagabonder au fil des pages. En tout cas, je suis soulagé qu’il soit sorti, car il m’a vraiment fait suer sang et eau pendant plus de six ans.

Je serai content de vous voir à Madrid.

J’ai renoué avec la BN ces derniers jours et je travaille sur un très beau manuscrit illustré des Castigos de Sanche IV que vous connaissez sans doute (le MS. C, i.e. MS. 3995). Mon but est d’étudier le rapport entre l’image et l’exemplarité. J’aurai grand plaisir à en parler avec vous. Par ailleurs, en novembre, peu après notre rencontre (à partir du 16), j’irai à Valladolid quelques jours : la Casa m’a demandé de participer à un atelier de formation doctorale pour de jeunes médiévistes espagnols, français et portugais. J’ai pas mal d’autres projets dont je vous parlerai.

Et vous, sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Allez-vous profiter de votre séjour en Espagne pour hanter les bibliothèques (sans doute pas à Madrid, car vous n’y serez que de passage) ? À part Madrid, où comptez-vous aller ?

Bien amicalement à vous,

Olivier

L’Olive, le 3 octobre 2009

Cher Olivier,

Il m’est difficile de prendre rendez-vous dès maintenant. Outre que nous avons beaucoup d’amis à voir, nous devrons ménager notre hôte [Enrique Toral Peñaranda] qui se fait une joie de partager des moments avec nous. Or, il a 90 ans et nous devrons nous adapter quelque peu à son rythme de vie. Il faudra donc improviser.

Je n’aurai pas le temps de visiter les bibliothèques mais je songe, en confidence, à me préparer un point de chute pour un séjour d’une certaine durée, car je veux travailler sur la version inédite de la chronique d’Henri III de Castille.

L’objectif principal de ce voyage est de renouer avec des amis que nous avons perdus de vue depuis plusieurs années, à Madrid et en Andalousie (Jaén, Séville et autres lieux) et, ce qui n’est pas négligeable, forcer Michèle à se reposer de ses travaux quotidiens.

Tes recherches m’intéressent toujours. Tu peux compter sur moi pour d’éventuelles lectures, si cela te chante.

Le monde de l’édition a un fonctionnement surprenant, vu de l’extérieur, mais pas tant que cela si on admet qu’ils fabriquent un objet destiné à la vente et susceptible de rapporter des bénéfices substantiels à l’éditeur. Le travail collectif ne fait qu’aggraver les choses en multipliant les ‘décideurs’.

Nous aurons beaucoup de choses à nous dire.

Vale, Michel

L’Olive, le 6 février 2014

Chers amis,

Le Comte Lucanor figure au programme de l’Agrégation d’espagnol 2015 et ma traduction, qui est épuisée, va être republiée à l’occasion (après un sérieux toilettage). J’aurai besoin qu’Olivier, qui sait tout sur ce sujet, m’aide à compléter la bibliographie, en y incluant les publications postérieures à 1994. Tu veux bien ?

À bientôt de vos nouvelles,

Amitiés,

Michel

Paris, le 7 février 2014

Cher Michel,

Merci pour vos messages !

El Conde Lucanor devrait, en effet, être au programme de l’agrégation 2015 : il reste un doute, cependant, car j’ai entendu dire (par Hélène Thieulin, qui est entrée au jury cette année) que le jury avait du mal à trouver une édition sérieuse qui ne soit pas épuisée : apparemment, celle de Serés, chez Crítica, n’est plus disponible, même dans sa version allégée, et les vérifications sont en cours pour celle de Sotelo, chez Cátedra. Si la bonne nouvelle de ce retour du Moyen Âge au concours est confirmée, les travaux sur El conde Lucanor vont se multiplier en France, ce qui est une excellente chose. La réédition de votre traduction inaugure ce bel élan ! Je vais vous préparer demain matin et vous envoyer une petite bibliographie d’études parues depuis dix ans : elle sera nécessairement subjective et reflètera mes propres préoccupations, mais vous ferez ensuite le tri en fonction de vos préférences. Je vous propose d’exclure les articles qui ne sont consacrés qu’à un seul exemplum car, sinon, la liste peut être vraiment très longue. En m’en tenant à ce critère, je pourrais me limiter à 20-25 titres : vous me direz si cela convient. Par ailleurs, une proportion importante des titres sera nécessairement en anglais, car c’est aux États-Unis et au Canada que les « études lucanoriennes » ont connu leur renouveau le plus spectaculaire ces dernières années (notamment grâce à deux livres importants, celui de Laurence De Looze, surtout, et celui de Jonathan Burgoyne, dans une moindre mesure).

Je vous récris demain !

Amitiés,

Olivier

Cher Michel,

Voici, en document joint, la petite bibliographie sur El conde Lucanor que je vous propose. Si vous avez besoin de quelque chose de plus substantiel, je peux, bien sûr, allonger la liste, notamment en ajoutant des études consacrées à des exempla individuels de la première partie. Vous me direz…

À bientôt !

Bien amicalement à vous, à Michèle et aux enfants,

Olivier

Aïe, j’aperçois une erreur au moment où je vous envoie ma bibliographie… Elle concerne un de vos articles (vous l’auriez corrigée sans moi, mais j’espère qu’il n’y en pas d’autres de ce type dans d’autres références) : votre article sur l’obéissance aveugle est bien de 2011 (et pas de 2001)…

Amitiés,

Cher Olivier,

C’est plus qu’il ne m’en faut. Merci infiniment. Je suivrai ton conseil sur les articles consacrés à un seul exemplum. D’ailleurs, mon édition n’a pas d’autre objet que de faciliter la compréhension des textes, d’éviter les contre-sens (même si j’en commettrai moi-même) et d’éclairer quelque peu la composition de l’ouvrage et sa distribution.

Je ne crois pas avoir ton article de Voz y Letra. Ce serait aimable à toi de me l’envoyer (en version numérique, cela m’irait très bien).

Aurais-tu les ouvrages de Burgoyne et De Looze ? Si tel était le cas, accepterais-tu de me les prêter ? Patrice passerait les prendre.

Je suis surpris d’apprendre que le Serés n’est plus disponible (j’ignorais l’existence de la version allégée). Je vais commander celle de Cátedra. Le président du jury m’a assuré que le texte serait bien au programme. Peut-être a-t-il obtenu des assurances de ce côté.

Je me réjouis des bonnes nouvelles de toute la maisonnée. J’espère que vous allez trouver bientôt la nounou dont vous avez besoin.

Merci de tout cœur pour ton aide.

Amitiés,

Michel

PS. Je viens de lire ton nouveau message. Ne te mets pas martel en tête, je ferai les vérifications qu’il faut. D’ailleurs, je n’avais pas l’intention d’inclure cet article de moi.

Paris, le 13 février 2014

Cher Michel,

J’espère que vous avez bien reçu ma bibliographie sur le Conde Lucanor. Pour une bibliographie plus systématique (et sans parti pris), j’ai pensé aux bulletins publiés régulièrement sur le site Parnaseo par l’université de Valence. Je vous les adresse ci-joint. Ils concernent toutes les œuvres de Don Juan Manuel, mais les titres relatifs au Conde Lucanor apparaissent dans une section à part. J’en profite par ailleurs pour vous envoyer un de mes nouveaux articles, publié tout récemment dans la revue Crisol (il est daté de 2013, mais, en fait, il est paru il y a quelques jours).

Amitiés,

Olivier

Paris, le 3 mars 2014

Cher Michel,

Je ne sais pas de quand date votre message. Vous n’y faites pas allusion aux documents que je vous ai déjà envoyés par mail la dernière fois et je me demande si vous les avez reçus. J’en doute d’autant plus, maintenant, que la réponse à vos deux dernières questions se trouvait dans ces documents.

1. Concernant le numéro du Boletín Bibliográfico consacré à la bibliographie sur Don Juan Manuel : les documents bibliographiques que je vous avais envoyés (et que je vous renvoie ci-joint) le citent, car ils ne font que l’actualiser. Les références sont précisées en introduction. Il s’agit de :

– María Jesús Lacarra y Fernando Gómez Redondo, « Bibliografía sobre don Juan Manuel », en Vicente Beltrán, ed., Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 5, 1991, pp. 179-212.

D’après ce qui est précisé aussi, ce Boletín Bibliográfico avait été lui-même déjà actualisé dans Memorabilia, 2 (1998).

3. En ce qui concerne le livre de Salvatore Luongo, je l’avais inclus dans la petite bibliographie personnelle regroupant la vingtaine de titres (parus depuis 1994) qui me semblaient importants (je vous la renvoie également ci-joint). Je ne l’ai pas sous la main, mais je l’ai lu quand j’étais à Madrid il y a trois ans et j’ai trouvé que c’était un bon livre.

J’espère que tout cela ne vous parviendra pas trop tard. Dans tous les cas, s’il vous plaît, envoyez-moi un petit mot afin que je sache si vous recevez mes mails ou si nous avons un problème informatique (ce ne serait pas la première fois qu’internet jouerait un de ses mauvais tours).

Amitiés,

Olivier

Cher Olivier,

Je tiens à te rassurer tout de suite : j’ai bien reçu tes e-mails et en ai fait mon profit, comme n’aurait pas manqué de le dire Lucanor.

Mes questions portaient sur des détails. Je conclus que j’ai bien fait d’inclure Luongo.

Pour ce qui est du Boletín bibliográfico de Gassó et Cie, j’ai eu quelques doutes concernant le lieu de publication des deux premiers Bulletins, mais je viens de les repérer, grâce à toi dans Memorabilia. Donc tout est bien.

Merci pour ton aide.

Amitiés,

Michel

Paris, le 31 mai 2014

Cher Michel,

Je vous souhaite un joyeux anniversaire et une belle journée ensoleillée ! Sauf erreur de ma part, vous devez être en Espagne, au congrès sur le Buen amor : vous passerez donc cette journée dans une atmosphère chaleureuse, entouré de collègues et amis de longue date !

J’en profite pour vous donner quelques nouvelles.

Jean-Pierre m’a dit tout récemment que la nouvelle édition de votre traduction du Lucanor était sortie, mais je ne l’ai pas encore vue. Le Lucanor, vous vous en doutez, continue à bien m’occuper : on vient de me confier la préparation d’un manuel (à rendre pour la mi-juillet, c’est un peu de la folie…) à paraître aux PUF en coédition avec le CNED, dans la collection où Carlos avait publié le sien sur la Célestine. J’y travaille dès que j’ai un moment de liberté mais le temps a décidé de nous filer entre les doigts. Je compte sur nos futures journées à la BN pour bien avancer. Je ne vous parle pas de Paris 3, où une nouvelle réforme laisse notre filière au bord du précipice, car ce n’est pas un sujet décent pour un jour d’anniversaire.

Profitez bien de votre séjour en Espagne et transmettez mes amitiés à Michèle et aux enfants,

un fuerte abrazo,

Olivier

Cher Olivier,

J’ai trouvé ton message, hier soir, retour d’Espagne, ce qui explique que je te souhaite ton anniversaire avec quelque retard. Je ne doute pas que tu aies passé une belle journée en ta féminine compagnie, que tu salueras bien dévotement de ma part (et de celle de Michèle).

Je te répondrai plus longuement un de ces jours.

Je t’ai réservé un exemplaire de ma traduction du Conde Lucanor. Je te l’adresserai par la Poste, à moins qu’Ana Botella, qui vient passer ce week-end à L’Olive, n’accepte de te le remettre. Moi aussi, j’ai dû jouer serré, car on ne m’a laissé que trois semaines pour la révision. J’ai intégré l’approche numérique des livres de sentences et aussi du livre des exempla que j’avais publiée peu après la première édition. J’ai aussi revu la traduction, que je trouvais un peu trop « moyen âgeuse ». Mon but n’est pas de lucirme mais bien de fournir des clefs d’interprétation à un lectorat peu habitué au castillan du XIVe et au style de Don Juan Manuel.

Profitez de votre séjour à Madrid.

Miguel

Paris, le 19 juin 2014

Cher Michel,

Je viens de recevoir la nouvelle édition de votre traduction de El conde Lucanor, à la couverture blanche fort élégante. La nouvelle mouture de l’introduction, que je viens de lire, me paraît très réussie : les éléments provenant de votre article sur les nombres sont bienvenus et invitent à différents « parcours » au sein de l’œuvre (j’ai même pensé à Rayuela de Cortázar !). Un grand merci à vous pour cet envoi. Je suis sûr que votre traduction sera très utile aux agrégatifs cette année. Je me chargerai du TD à Paris 3 et le CM sera commun à Paris 3 et Paris IV (assuré par Jean-Pierre et Hélène). En ce moment, entre réunions et examens à Censier, j’essaie d’avancer dans la rédaction du manuel que j’ai accepté de faire pour les PUF, mais le temps presse (il me reste seulement un petit mois) et il est bien compliqué de synthétiser de façon pertinente tout ce que j’ai pu lire sur le sujet. Le Lucanor est maintenant une œuvre qui m’est familière et, pourtant, elle continue toujours à résister à un regard trop systématique : je me dis que ce caractère inépuisable est peut-être la marque des grandes œuvres…

Merci encore d’avoir pensé à moi.

J’espère que l’été se présente au mieux pour vous tous.

Amitiés,

Olivier

Cher Olivier,

Je me réjouis que tu aies reçu ton exemplaire. Grâce à toi, je suis informé que le service de presse a été envoyé par Flammarion, ce que j’ignorais jusque-là.

Si je peux me permettre de te donner un conseil, ne te mets pas martel en tête pour ton livre. Ce n’est pas parce qu’il a abandonné le format du polycopié, qui était celui des publications du CNED, pour adopter celui, plus noble, du volume imprimé, qu’il a changé de nature. Conçois-le comme un cours et rien de plus. Songe à ton public potentiel et tu verras que tu es très largement au-dessus de la gravité de la tâche. Conseil de – vieil – ami.

Nous ne bougerons pas de tout l’été. La perspective de devoir prononcer la conférence inaugurale du congrès Convivio à Rennes, en septembre, menaçait de gâcher mes vacances, mais cela va mieux depuis que je me suis rendu à l’évidence que je devais être modeste dans mes ambitions et surtout ne pas m’imposer une tâche au-dessus de mes moyens. Tu vois, je m’applique à moi-même les conseils que je donne à autrui.

Amitiés,

Michel

L’Olive, le 15 novembre 2014

Cher Olivier,

Je te trouve bien modeste lorsque tu qualifies ton Gouvernement des signes de « petit ouvrage ». Je suis bien placé pour savoir que délaisser l’érudition pure pour une vulgarisation exigeante n’est pas de tout repos. Tu as dû vivre des moments difficiles, d’autant que les délais d’écriture étaient bien réduits (les éditeurs ont bien de la chance de trouver des auteurs aussi complaisants). Le résultat rend bien compte de l’originalité de tes travaux personnels sans négliger la part de compilation qu’exige une préparation à l’agrégation.

Bravo et merci du beau cadeau.

Amitiés,

Michel

L’Olive, le 11 février 2015

Cher Olivier,

Mon petit compte rendu du livre d’Antonio Chas m’a valu de recevoir la dernière livraison du Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, dans laquelle j’ai découvert ton article sur Urraca et la Vierge. Je l’ai dégusté comme il se doit et je peux t’assurer que, malgré de mauvaises habitudes acquises à la lecture des travaux universitaires de mes élèves, du temps où j’exerçais encore, je n’y ai pas trouvé à redire. Bien au contraire, j’ai apprécié ta maîtrise du raisonnement et ta rigueur méthodologique, qui font de tes travaux l’expression idéale de l’esprit français tel que je l’entends. C’est très érudit mais cela ne tourne pas à vide, comme cela arrive trop souvent, non seulement dans la critique littéraire mais aussi dans les exposés philosophiques.

Cette nadería que je t’adresse en fichier joint porte aussi sur le Libro de Buen Amor [« Mas alto que la Mota (1229c). Divagaciones sobre un hemistiquio del Libro de Buen Amor.]. Elle vient d’être publiée dans les Actes du Congrès sur l’Arcipreste d’Alcalá la Real [Congreso homenaje a Alberto Blecua, MMMXIV], qui a eu lieu en mai dernier. Cela faisait longtemps que je souhaitais titiller nos spécialistes dont les cheveux se hérissent dès que l’on évoque la thèse de Criado del Val sur l’origine alcalaïne de Juan Ruiz. Comme tu pourras le constater, j’ai ménagé leur susceptibilité au-delà du raisonnable. Il est vrai que je ne suis pas non plus un très chaud partisan de cette thèse. Mais enfin, les gens de La Mota ont droit aussi à quelques satisfactions.

Je me mets aux pieds de ces dames et t’envoie un salut fraternel,

Michel

Paris, le 14 février 2015

Cher Michel,

C’est que vous me feriez presque rougir… Merci beaucoup d’avoir lu mon article : j’ai eu grand plaisir à l’écrire (ça se sent peut-être). Un grand merci pour votre article, sans aucun doute bien plus informé que le mien, que je lirai avec l’intérêt le plus vif. En cette année juanmanuéline, un peu de buen amor me fera le plus grand bien !

J’espère que vous vous portez bien, Michèle et vous.

Olivier

L’Olive, le 6 novembre 2018

Cher Michel,

Merci de partager la nouvelle de cette publication [Pedro López de Ayala, Traité de fauconnerie et d’autres oiseaux de vol, Traduction et commentaire de Michel Garcia. Genève, Librairie Droz, 2018]. Vous devez être heureux d’avoir mené à bien ce beau projet. Je vais demander à la BU de Censier de commander le livre. Vous devez être aussi sur le point de boucler votre nouvelle édition du Rimado, n’est-ce pas ? Ayala est décidément à l’honneur.

J’espère que tout va pour le mieux pour Michèle et vous.

Amitiés,

Olivier

Cher Olivier,

Le projet de traduction du Traité de fauconnerie tenait, en effet, de la gageure, étant donné mon ignorance crasse en matière de chasse, d’ornithologie, de botanique et d’art vétérinaire. Je n’avais pour moi que ma familiarité avec l’auteur, qui ne cesse de s’affiner avec le temps. Je suis parvenu à combler suffisamment ces lacunes criantes pour fournir un ouvrage qui, je pense, tient la route. Il faut dire aussi que j’ai bénéficié d’aides de qualité, à commencer par celle du directeur de la Bibliotheca cynegetica, Baudouin Van den Abeele, Professeur à Louvain la Neuve. Une autre de mes satisfactions a été de publier ma traduction à la Librairie Droz, 80 ans après l’édition de la Thèse de Félix Lecoy sur le Livre de Bon Amour. Enfin, ce qui ne gâte rien, le volume, relié en toile rouge, est fort beau.

À propos de mes autres publications, sache que ma Chronique de Jean II (années de la minorité) vient de sortir dans la collection Textos recuperados des Ediciones Universidad de Salamanca. C’est un travail énorme : deux volumes pour un total de 1000 pages, avec transcription, Introduction, Index et un double apparat de notes (variantes et notes explicatives). J’ai mené de front les deux ouvrages sur un peu plus de dix ans et ils sont sortis pratiquement la même semaine. Ce qui implique que j’ai dû corriger simultanément les jeux d’épreuves de l’un et de l’autre.

Sur ces entrefaites, au mois d’avril, par une indiscrétion d’un collègue espagnol, j’apprends que le Rimado est inscrit au programme de l’Agrégation. Or, je m’étais engagé auprès de mes collègues de Vitoria, lors de l’hommage solennel qui fut rendu à Ayala pour les 600 ans de sa mort, en 2007, à leur proposer une nouvelle édition. Jusque-là j’y avais travaillé de façon très irrégulière, dans les loisirs que me laissait la préparation des deux autres ouvrages, entre autres occupations. Si les textes étaient à peu près établis, il me restait énormément de travail encore à accomplir sur l’Introduction, les notes et les Index. Étant donné la date tardive de l’annonce, j’ai d’abord envisagé de continuer à œuvrer à mon rythme à la préparation du livre d’Ayala et de m’en tenir à la finition des deux autres ouvrages. À la réflexion, j’ai considéré que c’était dommage de ne pas offrir aux candidats le fruit de mes recherches, qui aboutissent à une édition qui rompt radicalement avec les précédentes, y compris celle qui a été inscrite au programme. Je me suis donc mis à la tâche d’arrache-pied, au point d’assister quasiment chaque jour depuis mon bureau au lever du soleil tout au long de l’été. Fin octobre, j’ai remis l’original à mes éditeurs. La publication est prévue pour l’année 2019. J’aimerais que ce fût au tout début de l’année pour que les candidats de cette session puissent en profiter. Mais je ne peux rien garantir. Espérons que ce ne sera pas l’édition des occasions perdues. Je dois à la vérité de dire que mon édition, dans la mesure où elle remet en question bien des préjugés sur le Poème, risque de compliquer sérieusement la tâche des Préparateurs et des candidats qui seront souvent confrontés à des choix difficiles. Mais je pense aussi que, loin de compliquer l’accès au texte, elle le facilitera grandement, tant il est vrai que j’ai pensé avant tout à un public d’étudiants qui ressemblent beaucoup aux candidats de notre Agrégation.

Amitiés,

Michel

Paris, le 3 mai 2019

Cher Michel,

Je me réjouis d’apprendre que votre nouvelle édition [du Rimado de Palacio] est publiée ! Je sens qu’elle va apporter du nouveau, ce que le titre retenu semble déjà annoncer. Je ne la trouve pas encore sur le site internet de l’éditeur ni sur celui des librairies en ligne, mais cela ne saurait tarder. Elle sera sans aucun doute très utile aux agrégatifs : l’édition au programme du concours, qui est celle d’Hugo Bizzarri, offre de bons outils de travail (notamment pour comparer la dernière partie de l’œuvre au texte des Morales), mais elle n’est pas exempte d’erreurs (le nombre de coquilles est assez élevé). Pour ma part, au terme de cette première année de travail sur le Rimado, je ne me sens pas encore à l’aise avec les questions de critique textuelle (on lit sur le sujet beaucoup de choses contradictoires), et je crois que nous attendons tous une édition qui présente des partis pris clairs à ce sujet. La plupart de nos étudiants ont bien « accroché » au Rimado, ce qui n’était pas gagné, d’autant qu’il m’a fallu du temps, à moi aussi, pour trouver du plaisir à fréquenter ce texte exigeant.

Amitiés,

Olivier

Cher Olivier,

Ton message me va droit au cœur et me console un peu d’un autre accusé de réception glaçant que j’ai reçu à cet envoi que j’avais adressé à tous les médiévistes de France et de Navarre.

Rassure-toi : les exemplaires sortent à peine de l’imprimerie et je n’ai pas encore reçu ceux qui me reviennent, mais j’ai voulu prendre les devants. Ce qui me réjouit, c’est que tu penses que cette nouvelle édition puisse être connue des agrégatifs, ce qui ne me semblait pas aller de soi. Une édition nouvelle, alors que les programmes du Concours sont déjà fixés pour deux ans, constitue un élément perturbateur que la machine administrative ne pardonne pas. Et j’ai eu la faiblesse de penser, contre toute raison, qu’on pourrait la recommander in extremis dans le programme de la session de 2020 comme texte complémentaire. Est-ce ma faute si l’inscription de l’œuvre au programme s’est faite sans même me consulter, comme si le fait d’avoir pris ma retraite m’avait rendu transparent, pour ne pas dire plus ? Sans doute a-t-on trouvé là l’occasion de faire une bonne manière à un collègue apprécié et ménager un de ces famosos qui aiment tant à être flattés.

Ce qui m’a poussé à refaire mon édition, c’est d’abord que la précédente (1978) ne me satisfaisait plus, mais c’est aussi que je voulais sortir d’une approche que je juge dépassée, celle que les disciples de Germán Orduna s’entêtent à considérer comme indépassable. Car l’édition de Bizzari a tout d’un culte rendu au maître disparu. À mes yeux, elle n’apporte rien de nouveau et néglige ce qui me paraît être essentiel, mais ce n’est pas nouveau chez nos collègues médiévistes, c’est-à-dire une réflexion sur le processus d’écriture, ce qui revient à inscrire une œuvre littéraire dans l’histoire de son auteur et, à travers elle, dans celle de son époque. C’est cela qui lui donne son sens véritable et, pour nous aujourd’hui, son intérêt principal, et non pas la considérer comme une relique à laquelle il faut rendre un culte.

Je suis navré que tu aies eu du mal à prendre la mesure du texte et que tu n’aies pas songé à te tourner vers moi. C’est bien volontiers que j’aurais tenté de répondre aux questions que tu te posais, comme je l’ai fait avec Carlos Heusch, avec qui j’ai eu des échanges passionnants. Je ne comprends pas cette réserve que mes anciens étudiants semblent éprouver à me solliciter. Est-ce timidité de leur part ou considèrent-ils que je ne m’intéresse plus à la recherche ? Je me perds en conjectures. En tout cas, dans l’avenir, n’hésite pas.

Je crois que tu vas être surpris lorsque tu découvriras ma version du Rimado, que j’ai d’ailleurs rebaptisé pour l’occasion. J’ai la faiblesse -ou l’outrecuidance- de penser que mon cher Pero López ne m’aurait pas complètement désapprouvé.

Sache aussi que je conserve dans mon grenier un nombre important d’exemplaires de mon Obra y personalidad…, que je mets gratuitement à la disposition de qui en veut, à condition que je n’aie pas à en faire l’expédition. Mais, comme je te l’ai souvent dit, notre maison est largement ouverte.

Amitiés,

Michel

Paris, le 17 juin 2019

Cher Michel,

Je reviens de Censier, où une belle surprise m’attendait. Un grand merci à vous pour l’envoi, par les bons soins d’Eric (Beaumatin), de votre nouvel opus ! Cela me touche beaucoup. Figurez-vous que je l’avais commandé à l’éditeur de mon côté et que je venais de le recevoir : c’est très bien ainsi, car j’aime avoir un exemplaire de travail, à annoter sans scrupule et sans remords, et un autre, moins manipulé, que je garde au chaud (il va sans dire que c’est la version dédicacée qui restera intacte). L’édition est visuellement très élégante… et je vais m’empresser d’aller la regarder de plus près dès que j’aurai un moment à moi. Je ne manquerai pas de vous faire part de mes impressions et, peut-être, de mes questions. Même si l’édition au programme de l’agrégation reste l’année prochaine celle de Bizzarri (qui offre de bons instruments de travail, mais un texte parfois peu fiable en raison des coquilles), nos étudiants ne pourront faire l’impasse sur la vôtre et je prendrai le temps de la leur présenter à la rentrée. Votre production est impressionnante ces derniers mois !

Je vous récris avant notre départ en vacances, prévu pour le 7 juillet. J’espère que l’été à venir se présente au mieux pour vous.

Encore merci pour ce beau cadeau !

Amitiés,

Olivier

Cher Olivier,

Tu m’as pris de vitesse. Je savais que je verrais Eric, aussi ai-je renoncé à t’expédier l’exemplaire par la Poste. Mal m’en a pris.

Le Servicio Editorial de l’Université du Pays Basque m’a gâté en matière de présentation.

Quant au contenu, tu constateras par toi-même que mon édition n’a plus grand-chose à voir avec les précédentes (y compris la mienne de 1978). Si tu le veux bien, on pourra le commenter au fur et à mesure de ta lecture. Tu sais que je suis un partisan enthousiaste des échanges érudits.

Je me remets peu à peu du surcroît de travail que je me suis imposé ces derniers mois. Mais j’aurais mauvaise grâce à me plaindre, tant les éditions sont belles.

Nous allons passer des vacances calmes à L’Olive, dont les murs épais nous protégeront des excès de chaleur.

Bonne lecture.

Amitiés,

Michel

PS. Je joins le bon de commande que m’a transmis l’UPV, même si je présume que tu l’as déjà puisque tu as commandé le volume ; mais tu pourras le communiquer à d’autres collègues chargés de la Préparation ou même au libraire de la Fac, s’il existe toujours.

Paris, le 6 juillet 2019

Cher Michel,

J’ai commencé à lire votre Libro del canciller et je suis séduit par le parti pris d’ensemble qui consiste à considérer le processus de l’écriture plutôt que son strict résultat. Pour l’instant, je me suis penché sur votre argumentation relative à la première partie de l’œuvre (au sens large : chansonnier inclus) et je trouve vos remarques fort stimulantes, ne serait-ce que parce qu’elles remettent sur la table des points un peu trop hâtivement considérés comme acquis par d’autres. J’y retrouve une méthode que je sais vôtre et que je vous ai vu pratiquer depuis longtemps : accorder toute l’attention possible aux indices formels et ne se risquer à l’interprétation qu’une fois épuisés les ressorts de cette première étape. Votre démarche n’a pas simplement pour but d’établir des faits, mais elle invite le lecteur à se poser des questions similaires aux vôtres, ce qui est peut-être aussi important, voire davantage. J’en profite donc pour vous poser quelques questions ou évoquer des points qui ont particulièrement retenu mon attention.

1. Concernant la datation de la composition de la première section (au sens strict : tout ce qui précède le chansonnier), vous mettez en valeur le rôle fondamental des strophes 716-718, pivot entre deux temporalités narratives et, sans doute, entre deux strates rédactionnelles. Pour autant, est-il nécessaire de penser que « Quando aqui escriuia » (717a) renvoie à l’intégralité de ce qui précède ? Cet « aqui », par ailleurs un peu incongru (on aurait pu attendre : « Quando esto escriuia » : l’adverbe de lieu renvoie à la page que le lecteur a sous les yeux et, pourtant, l’imparfait coupe le lien avec le présent), recoupe-t-il obligatoirement le poème depuis la strophe 1 ? Ne peut-on pas imaginer que la confession rimée (et, a fortiori, les toutes premières strophes de l’œuvre) ait été rédigée après la captivité d’Obidos ? Il est assez fréquent que la pièce d’ouverture soit composée en dernier même si, je vous l’accorde, dans le cas du Rimado, on n’a pas vraiment un prologue canonique.

2. En lien avec ce premier doute, vos remarques sur l’hétérogénéité de la première section ont suscité tout mon intérêt car, moi aussi, lorsque j’ai lu le Rimado pour la première fois, j’ai été surpris par la combinaison pas toujours harmonieuse des considérations sociopolitiques et de l’effusion de la prière. Vous suggérez (p. 21) que le développement consacré au Schisme ainsi que le discours sur les états de la société (le speculum mundi, en somme) pourrait être un ajout, le noyau primitif étant donc la confession rimée et la rogaría. Cette hypothèse vous est-elle suggérée par l’unité d’une tonalité lyrique qui serait commune à ce noyau et aux pièces du chansonnier ? Ne pourrait-on pas envisager cependant l’inverse : le discours sur le Schisme et sur les états du monde pourrait être premier et la confession (ainsi que les prières) auraient été ajoutées ensuite pour mieux souder tout cela au chansonnier ? Une piste pourrait être recherchée du côté de l’usage des sources. Par exemple, dans la satire des marchands, l’utilisation de la Summa de Guillaume Perault peut-elle se réduire à de simples réminiscences ou nous dit-elle qu’Ayala avait le texte latin sous les yeux ? Dans ce dernier cas, est-ce compatible avec les conditions de sa captivité à Obidos ? Je n’ai guère d’arguments, mais je n’ai pas bien compris non plus ce qui vous fait pencher dans l’autre sens.

3. Pour le chansonnier, j’ai été particulièrement content de vous lire parce que, de façon intuitive, je m’étais persuadé dès l’été dernier que c’est la seconde occurrence de la composition « Señora muy franca » (et non la première) qui est à sa place originelle. Vous donnez des arguments qui me convainquent tout à fait. Pour moi, empiriquement, c’était lié à une question de symétrie de l’ensemble du chansonnier : si on reproduit les deux occurrences de ce poème, le Traité du Schisme n’occupe pas exactement la place centrale ; en outre, si on ne retient que la seconde occurrence, un autre effet de symétrie se fait jour entre les deux compositions en cuaderna vía, qui se retrouvent respectivement en position 3 et en position 11 (le centre, en position 7, étant occupé par le Traité du Schisme). Enfin, « Señora muy franca » n’a pas recours au motif de l’emprisonnement, comme les autres poèmes situés avant le Traité du Schisme. Tous ces éléments ne font que confirmer, à mes yeux, votre parti pris.

4. Je suis un peu moins convaincu par la distinction thématique que vous établissez entre prières (avant le Traité du Schisme) et matière mariale (après le Traité), dans la mesure où certaines prières du premier groupe sont centrées sur la Vierge, comme vous le précisez vous-même, et où toutes les compositions mariales du second sont aussi des prières. Du point de vue thématique, je verrais plutôt l’évolution d’une piété fondée sur la requête (demande de libération, y compris en usant d’arguments proches du chantage, comme dans l’oraison narrative) à une piété fondée sur la louange : de plus en plus délié de sa fonction utilitaire, le poème peut exalter sa propre dimension esthétique (je souscris entièrement à vos remarques sur la dernière composition, qui est une pièce maîtresse, où ce n’est plus l’humble pénitent qui s’exprime, mais le poète conscient de son art, de ses « loores de grant valía », la humildança passant alors du côté de la Vierge). Je lis tout le cancionero comme un itinéraire de la voix orante qui parviendrait à dépasser la fonction instrumentale de la prière (afin que « la réponse précède la demande », pour reprendre la belle formule d’Olivier Boulnois). Qu’en pensez-vous ?

5. J’ai été un peu déstabilisé (tant mieux !) par vos remarques sur le Traité du Schisme. Le fait que la troisième pièce du Traité, la suplicaçión, renvoie à la concurrence entre les deux papes élus, comme les strophes 189 et suivantes, suffit-il à conclure qu’elle a été rédigée avant les deux autres ? Cette antériorité ne me paraît pas si évidente, d’autant que l’on s’explique mal, dans ce cas, pourquoi Ayala l’aurait placée en troisième position une fois rédigées les pièces datées de 1398 et de 1403. Dites m’en davantage, si vous voulez bien, sur ce qui vous a mis sur cette piste.

6. Enfin, un point qui n’est qu’un détail : pensez-vous vraiment que les vers des huitains du Traité du Schisme suivent le schéma métrique de l’alejandrino (p. 26) ? Il me semble qu’il faut fermer les yeux sur énormément d’irrégularités pour le soutenir. Je penche plutôt pour l’interprétation de Gómez Redondo, qui voit là un verso de arte mayor (qu’il appelle adónico doblado) déjà plein et entier, à savoir un vers plus du tout fondé sur le décompte syllabique mais sur la présence d’un schéma prosodique fixe, quitte à malmener les règles de l’accent tonique. Ces pièces tardives du Rimado seraient donc celles qui innoveraient le plus du point de vue métrique (conserve-t-on des cas de verso de arte mayor avant le Rimado ? Très peu ou pas du tout ? Je ne sais pas).

J’espère pouvoir me pencher bientôt sur vos raisonnements relatifs à la dernière section de l’œuvre, consacrée à Job. C’est la partie du Rimado qui est sans doute la plus complexe malgré sa forte unité thématique. Elle fait peur aux agrégatifs (… et à leurs préparateurs) plus que toutes les autres. Il faut dire que cela tient en partie aux éditions qui, jusqu’à votre Libro del canciller, juxtaposaient les parties finales des deux manuscrits sans trop s’interroger sur l’unité possible de cet ensemble artificiel. A priori (mais je suis loin de maîtriser encore tous les éléments à prendre à compte), il m’apparaît que votre choix éditorial radical a le mérite de rendre le texte praticable, mon scrupule immédiat étant tout de même que les strophes finales du Ms. E sont les seules qui offrent à mes yeux un colophon en bonne et due forme (même si on peut discuter ce point aussi…). Je n’aurai pas le temps de continuer ma lecture dans les jours qui viennent (j’ai deux articles pressants à finir et j’ai reculé d’une grosse semaine mon départ pour Saint-Malo pour les boucler…), mais j’emporterai avec moi votre Libro del canciller et je compte bien m’y replonger aux alentours du 20 juillet.

J’espère que l’été s’annonce serein pour vous. De mon côté, le transfert en Bretagne m’obligera heureusement à abandonner une cadence infernale qui me laisse au bord de l’épuisement. Or, bien des choses qui m’ont occupé dans les affaires courantes de la fac n’ont malheureusement qu’un intérêt bien limité…

Amitiés à vous, à Michèle et à tous,

Olivier

Cher Olivier,

Tu es un lecteur redoutable, ce dont je me félicite. Je voudrais que ma réponse fût à la hauteur de ton attente. Je sais que tu as d’autres chats à fouetter (à propos, quels sont ces articles pressants sur lesquels tu travailles ?) mais je n’attendrai pas le 20 juillet pour te répondre. J’espère que tu ne m’en voudras pas.

1. Je ne connais pas de moyen de savoir à quoi se réfère très précisément le vers 717a, mais on pourrait y voir un commentaire strictement limité à la strophe 716. Cette interprétation littérale me paraît même indiscutable. Il suffit d’observer que rien dans les strophes 715 et immédiatement antérieures peut justifier la précision qu’il fournit. L’appliquer au récit des malheurs de Fernán Sánchez n’a guère de sens. Ceci admis, le vers 717a mentionne très expressément une situation, celle de la captivité, qui, elle, appartient à une temporalité longue, dont rien ne permet d’affirmer qu’elle ne correspond pas à la durée de rédaction de la totalité des 716 premières strophes. Pourquoi ne pas l’admettre ? Sur quels critères mettre en doute une telle hypothèse ? Considérer que la confession rimée ait pu être composée plus tard, et que son insertion dans l’ouvrage répond à des pratiques fréquentes dans la littérature médiévale me semble un pari très risqué. Où mieux qu’à Obidos, alors qu’il craint pour sa vie, Ayala aurait-il pu rédiger sa confession ? Comment même ne pas envisager qu’il s’agit au contraire du premier texte qu’il ait rédigé ? L’interprétation qu’on adopte de ce vers 717a est directement tributaire de l’idée que l’on se fait de la nature de l’œuvre. Peut-on s’en remettre à une pratique plus ou moins avalisée dans la littérature médiévale, s’agissant d’un ouvrage aussi peu normatif ? La présence de la confession au début de l’ouvrage ne répond pas forcément à des critères esthétiques ou littéraires. J’y vois, pour ma part, la traduction d’une urgente nécessité imposée par de tragiques circonstances.