Ma famille maternelle

Chapitre 1er

Nos ancêtres les Gaulois

Ce n’est probablement pas en ces

termes que mes maîtres de l’école primaire m’ont inculqué le fort sentiment

d’appartenance à une « nation gauloise » qui est propre à notre

génération. Mais, si les mots furent différents, l’idée était la même.

Je l’ai adoptée sans

arrière-pensée et je puis assurer que le Vercingétorix de ma collection de

figurines offertes avec les paquets de café Bonifieur

était traité par moi avec autant d’égards que ses illustres suivants, dans

l’ordre, Clovis et Charlemagne. Peut-être aurais-je dû m’assurer que, ce

faisant, je ne trahissais pas mes vrais ancêtres, les Ibères, et qu’il n’y

avait pas, dans le pays de mes origines, un héros tout aussi chevelu, tout

aussi rebelle à la civilisation romaine, auquel j’aurais pu m’identifier. Si je

l’avais fait, j’aurais constaté que l’histoire de l’Hispanie romaine n’est pas

plus avare que la nôtre en héros de ce genre, voués à connaître la gloire pour

prix de leur échec et que, dans ce domaine, Viriathe, le chef des Lusitains,

avait sur Vercingétorix des avantages certains : il l’avait précédé de

près d’un siècle, avait vaincu deux armées romaines et n’avait cédé que sous

les coups d’un traître recruté par les infâmes colonisateurs. Si j’y avais

songé, j’aurais donc parfaitement pu remontrer ainsi à mes concitoyens de

circonstance, les Français, que ce n’est qu’avec beaucoup de réserves et de

nuances que je me considérais un des leurs.

Il paraît que c’est ainsi que

certains raisonnent aujourd’hui. De notre temps, il en allait bien différemment

et, à la réflexion, je ne crois pas avoir été abusé de quelque manière que ce

fût.

L’histoire que j’entreprends

d’écrire ici, aussi exactement que me le permettra la rareté des sources dont

je dispose, contribuera peut-être à éclairer une attitude partagée par toute

notre famille et une situation qu’aucun de ses membres, que je sache, n’a

ressentie comme une frustration, encore moins comme une humiliation.

À dire vrai, si j’avais eu ce

doute originel, je n’aurais trouvé aucun secours du côté de mes parents. Bien

que nés outre-Pyrénées, ils déployaient de louables efforts pour adopter les

savoir-faire des Français qu’ils côtoyaient dans le quartier et au travail. Ma

mère cuisinait « à la française », c’est-à-dire qu’en l’occurrence,

elle utilisait largement l’huile d’arachide, la graisse de canard et le

saindoux, jamais l’huile d’olive. Elle savait faire sécher la ventrèche et

préparait comme personne le pâté, préparation inconnue de ses cousines

espagnoles qui se contentaient de faire frire le foie du porc. Mon père avait

initié ses fils au rugby depuis leur plus jeune âge, et portait fièrement le

béret, dont il entonnait l’hymne à chaque occasion quelque peu arrosée. Un de

ses dictons préférés était « il faut suivre la mode ou quitter le

pays ». N’avions-nous pas assez fait allégeance aux mœurs locales ?

Il restait bien quelque reliquat d’une nostalgie

espagnole, comme le redoutable attachement de notre mère à Luis Mariano et à

son répertoire, ou les noms d’oiseaux dont mon père gratifiait rituellement son

ennemi intime, le général Franco, dès que le sujet revenait sur la table, ce

qui était fréquent, étant donné qu’il comptait parmi ses amis beaucoup de

combattants antifranquistes. Mais bah ! Que pesaient ces écarts au regard

du déploiement de francitude qui les caractérisait et auquel ne

contribuaient pas peu les succès scolaires de leurs enfants. Comment les premiers

de la classe auraient-ils pu se distinguer de leurs camarades sans s’exclure

d’une communauté dont ils étaient l’un des fleurons ? Les aurait-on même

laissé faire ?

C’est que, dans ces années

d’après-guerre où la France n’avait guère de héros à offrir au reste du monde,

après la retraite de De Gaulle, la mort de Leclerc et celle de Marcel Cerdan,

il était de fort mauvais goût de galvauder les gloires, même locales. On

n’était donc pas très regardant sur les origines. Quant à moi, n’ayant connu du

pays de mes ancêtres que ce que j’avais pu recueillir de la bouche de ceux qui

en venaient, gens de ma famille puis républicains vaincus et exilés, je ne sentais

à l’égard de cette patrie des origines qu’un vague sentiment de curiosité. S’y

ajoutait le goût de la musique de sa langue, que j’avais appris à percevoir à

travers le sabir franco-castillan qui se pratiquait allègrement autour de moi.

Mais revenons à nos Gaulois. Afin

de préserver au mieux l’exactitude de cette histoire, je dirai que, si l’on

m’avait demandé, étant enfant, à brûle-pourpoint, de me définir sous l’angle de

la nationalité, tout Garcia que j’étais, j’aurais répondu sans hésiter « français ».

Je n’avais à vrai dire pas d’autre réponse à offrir. Cependant, elle ne me

satisfaisait pas complètement ; je la trouvais trop vague, et les horizons

qu’elle ouvrait devant ma petite personne étaient trop

vastes à embrasser. Tout compte fait, j’aurais mieux aimé

« landais », puisque, si je vivais au sud de l’Adour, c’est-à-dire

quasiment dans les vertes collines de la Chalosse, j’avais le privilège de

fréquenter assidûment l’autre moitié du département, sur la rive droite, à

savoir la grande lande des pins, au milieu de laquelle habitait ma grand-mère

paternelle. Mais, pour le coup, cette revendication était trop étroite et, à

mes yeux, manquait de lettres de noblesse ; elle était donc peu

susceptible d’universalité. J’aurais finalement choisi de me considérer

« gascon ». Physiquement, avec mon crâne rond apte au port du béret,

je pouvais donner le change. De plus, mon accent pouvait me servir de passeport

dans un vaste espace qui englobait, au-delà du triangle landais dans lequel

j’étais né, une partie du pays basque (le gascon n’est-il pas aussi vascon ?), du Lot-et-Garonne, du Gers et du Béarn.

Cette aire géographique suffisait à mon bonheur, en m’offrant deux vraies

capitales, Bordeaux au nord et Saint-Sébastien au sud, la plaine et la

montagne, la mer et la campagne, le sable sec et le riche limon, le vent, la

pluie et le soleil dans d’harmonieuses proportions, et une certaine image

littéraire, entre troubadour et mousquetaire. Avec pareil bagage, je pouvais

m’estimer comblé.

Chapitre II

La cousinade

Je me faisais ces réflexions en

contemplant la joyeuse assemblée que formaient mes cousins réunis dans une

salle de fêtes de quartier de notre ville de Dax, dans laquelle ils résident

pour la plupart d’entre eux. L’idée de nous réunir nous était venue lors de

l’enterrement de notre mère. Après le cimetière, nous nous étions retrouvés

dans l’auberge la plus proche et avions renoué une relation depuis longtemps

distendue.

Pour la

plupart, mes cousins habitent dans les Landes, département d’arrivée de la famille

lorsqu’elle a émigré, quelques-uns dans les départements voisins de Gironde et

des Pyrénées Atlantiques. Quelle que soit la consonance de leur nom, rien

ne les distingue les uns des autres, ni non plus des français « de

souche » avec lesquels ils coexistent harmonieusement. L’éventail des

métiers exercés est des plus vastes : employés, artisans, entrepreneurs,

commerçants, professions libérales, fonctionnaires. Cette énumération

conviendrait parfaitement à une famille française de même importance. On recherchera

aussi vainement dans ce groupe des comportements communautaires. Les cousins se

rencontrent plus souvent par hasard et au gré des circonstances que de façon

concertée, comme tous les cousins d’une nombreuse famille, car nous sommes

vingt-trois au total. Il serait plus exact d’écrire que nous étions

vingt-trois, parce que certains sont malheureusement déjà décédés.

L’attrait

pour la patrie d’origine, l’Espagne, n’est ni plus ni moins fort que celui que

ressentent en général les habitants de cette région frontalière. La relation

plus étroite que certains d’entre eux entretiennent avec ce pays tient à des choix

professionnels, dans laquelle l’ascendance hispanique a moins influé qu’une

familiarité avec la langue espagnole acquise dans leur petite enfance, qui a

orienté un choix de spécialité. D’autres ont cédé à la curiosité et ont tenu à

visiter le lieu de naissance d’un de leurs parents, ce qui les a conduits à

nouer une relation avec des cousins espagnols. Ceux qui ont une relation suivie

avec l’Espagne sont la minorité. Ils la vivent comme un plaisir ou une richesse

supplémentaire, certainement pas comme une revendication d’identité.

Dans ces conditions, parler

d’assimilation ou d’intégration paraît sans objet. L’appartenance à la nation

française est évidente, et s’offre même le luxe d’une identité gasconne

assumée, dans le mode de vie, le parler, les loisirs, etc., ce qui conforte

encore cette appartenance, en lui donnant une assise concrète. Bref, rien ne

différencie ce groupe de la population locale.

Cette apparente indifférence aux

origines familiales m’a toujours paru naturelle. Mais elle me laisse perplexe, alors

que notre société est agitée des débats que l’on sait dès l’instant où l’on

traite du sujet de l’immigration. Notre génération aurait-elle « trahi ses

origines » ? A-t-elle été contrainte à renoncer à son identité, comme

condition nécessaire à son intégration ? Aurait-elle été la victime consentante

d’une illusion ou la dupe d’une manipulation ? Dans ma propre expérience,

j’avoue n’avoir rien perçu de tel, et je ne me souviens pas d’avoir entendu

chez mes cousins des témoignages allant dans ce sens. L’hispanité de nos

parents n’était pas perçue comme un handicap ; bien au contraire, elle

nous dotait d’un caractère supplémentaire qui pouvait nous valoriser aux yeux

de nos camarades français « de souche ».

Si nous avons « joué le

jeu » de l’assimilation, c’est sans doute que cela n’imposait pas de

contrainte excessive, encore moins de renoncement douloureux. C’est surtout que

ce jeu « valait la chandelle ». Il nous offrait des perspectives

enviables, que nos lointains cousins d’Espagne étaient loin de connaître :

un niveau de vie qui éloignait définitivement le spectre de l’indigence ;

l’accès à une instruction riche de débouchés ; une liberté de pensée et

d’expression, dans le travail comme dans la vie publique ; surtout l’occasion

d’adhérer à un système de valeurs apte à favoriser l’accomplissement des

individus que nous étions. Le bénéfice que les membres de notre famille ont

tiré de cet état de fait en seulement deux générations est patent et montre

qu’il ne s’agit nullement d’une illusion.

Aussi positif soit-il, ce bilan

sommaire s’applique d’abord à notre génération, celle des enfants d’émigrés. Il

ignore ce qui l’a précédé et rendu possible. Nous sommes plusieurs, parmi les

cousins, à nous être demandé comment et à quel prix on était parvenu à ce

résultat. Il aurait pu aussi en être autrement : l’application stricte de

la politique en vigueur aujourd’hui dans notre pays aurait refoulé nos

grands-parents et leurs enfants, qui réunissaient tous les handicaps : manque

de qualification, ignorance du français, regroupement familial. Il y a là, pour

le moins, matière à réflexion.

Chapitre III

Questions de méthode

Le récit que j’entreprends

d’écrire ici, aussi exactement que me le permettent les sources dont je

dispose, retrace les circonstances qui ont poussé mes grands-parents maternels à

abandonner l’Espagne et à s’installer dans les Landes, où ils sont morts et où

leurs enfants et petits-enfants ont définitivement « fait souche ».

J’ai suivi de près la documentation, principalement des documents d’état-civil,

que j’ai pu réunir. J’ai aussi recueilli des témoignages, mais je ne les ai

inclus qu’après vérification. Enfin, j’ai revisité les lieux concernés, dont

beaucoup m’étaient déjà familiers, en Espagne comme en France, pour ne pas

commettre d’erreur. Je fais d’ailleurs référence à mes enquêtes dans le cours

de mon récit. À cette documentation s’ajoutent les souvenirs que j’ai pu garder

de certains épisodes de cet exil, lorsqu’ils étaient évoqués devant moi ou

m’ont été transmis par des témoins dignes de foi.

La proximité géographique fait

que la plupart de mes cousins se voient avec une certaine régularité. À leurs

yeux, mon frère et moi faisons figure d’exilés, puisque les hasards de notre

vie et de notre carrière nous ont menés très au nord de la Garonne, dont le

cours forme la frontière indépassable de ces fanatiques du terroir sud aquitain.

Après bien des années, nous nous sommes retrouvés lors de l’enterrement de

notre mère à Dax. À la fin de la cérémonie, pour éviter une dislocation trop

brutale, nous avons organisé une réunion dans une auberge familière et renoué

une relation depuis longtemps distendue. La visite des cousins prodigues fit

naître l’idée d’une rencontre, la plus large possible,

ce qui incluait la génération de nos enfants, que nous ne connaissions guère et

qui avaient encore moins de raisons de se connaître entre eux.

J’avais eu beau me remémorer tout

ce que je savais encore de mes cousins, de leurs conjoints, de leurs enfants,

de leur métier, il n’empêche que j’eus à souffrir d’une relative marginalité

lors de cette rencontre. Faute de pouvoir partager pleinement le ludisme

ambiant, j’entrepris de porter sur les présents un regard plus objectif

qu’affectif, à la manière d’un ethnologue face à un groupe humain dont il

cherche à saisir les relations internes. Au terme de mes réflexions, je parvins

à quelques conclusions d’apparence banales mais susceptibles de déboucher sur

des développements ultérieurs.

L’éventail des âges était très

large puisque près de vingt années séparaient les plus âgés des plus jeunes,

les premiers étant nés bien avant la guerre, les derniers, passé le

« baby-boom ». Rien que de très normal à cela, puisque cet écart étant

du même ordre que celui qui séparait l’aînée de la génération de nos parents du

petit dernier.

Je retrouvais aussi entre les

cousins des différences qui reproduisaient des clivages déjà perceptibles dans

la génération précédente. Nos parents respectifs appartenaient à deux groupes

bien distincts, selon qu’ils étaient les enfants du premier mari de notre

grand-mère ou du second, qu’elle avait épousé après son veuvage. Du premier,

quatre filles survécurent ; du second, elle eut deux filles et un garçon.

Pendant notre enfance, nous avions pu observer que ces sept enfants s’étaient

constitués en deux groupes distincts. Les plus jeunes, qui avaient hérité de

leur père un redoutable sens de l’humour, ne cessaient de se moquer des

« grandes », cependant que celles-ci considéraient les

« petits » avec une tendresse indulgente. Les aînées ne parlaient

entre elles que de leur état de santé, autant dire de leurs douleurs ; des

salaires de leur mari, qu’elles n’hésitaient pas à gonfler ; des succès

scolaires de leurs enfants : chacune voulait l’emporter sur ses rivales.

Les petits, en revanche, entretenaient des relations beaucoup moins guindées et

se comportaient plutôt en complices.

Le clivage entre les deux groupes

se manifestait aussi dans les patronymes. Les enfants des quatre filles du

premier lit portaient un nom espagnol ; ceux des deux filles du second

lit, un nom français. Toutes ces demoiselles s’étaient pourtant mariées en France.

Le choix des plus âgées, qui était à vrai dire surtout le choix de leur mère,

démontrait que le cercle de leurs relations était resté intimement lié aux

milieux de l’émigration, tandis que les plus jeunes avaient connu un degré

d’assimilation beaucoup plus grand.

Les cousins, nous ne semblions

qu’indirectement concernés par ces différences. Pourtant un trait commun nous réunissait,

lequel nous séparait radicalement de la génération antérieure. Nous tous étions

nés en France, alors que tous nos parents, y compris le plus jeune qui émigra

tout bébé, étaient nés en Espagne. Cette évidence suffisait à me faire

comprendre qu’un fossé nous séparait d’eux, et que le lien qui paraissait unir nos

deux générations, prises dans leur ensemble et non plus comme la somme des

individus qui les constituent, était plus subtil qu’on aurait pu le penser.

Il me sembla que le meilleur

moyen de jeter une passerelle entre nous et nos parents consistait à

reconstituer les circonstances qui les conduisirent à venir dans les Landes et

à s’y installer. Cette recherche, pensé-je, en nous obligeant à considérer

notre famille, non plus comme un simple lieu d’échanges et de convivialité se

suffisant à lui-même mais comme un objet d’histoire, nous fournirait des

informations utiles sur la nature des rapports que nous entretenions avec nos

parents, avec nos cousins, avec l’Espagne, avec les Landes, bref avec les êtres

et les lieux qui nous étaient tellement familiers que nous finissions par ne

plus les voir. J’escomptais que ce récit nous obligerait à nous interroger sur

notre propre destin, sur son originalité ou sa relative banalité et, peut-être

aussi, qu’il éclairerait notre jugement sur des phénomènes contemporains

analogues.

Mais un récit nécessite un noyau

autour duquel les destins particuliers pourront s’agglutiner et prendre sens au

contact les uns des autres. Pour des raisons évidentes, ce lieu géométrique appartenait

à notre grand-mère, parce que nous l’avions tous connue, mais aussi parce que

son personnage était le seul à même de donner corps à un passé dont certains

témoins prématurément disparus ne pouvaient rendre compte. C’est donc d’elle,

de sa famille, que je partirai et à elle que j’aboutirai au terme de ce récit.

Chapitre IV

Berceau familial

À peu près à mi-chemin entre

Madrid et Saragosse, la grande route qui mène à Barcelone traverse un paysage

lunaire, dominé par des éminences à la cime arasée et dont les flancs semblent soigneusement

découpés par la fine lame d’un patient démiurge. Tout autour et à perte de vue,

règne une sorte de désert, seulement interrompu, de ci-delà, par quelques

conques de terre arable. À l’exception de ces minuscules îlots de végétation, le

paysage est baigné dans une couleur qui oscille entre l’ocre et le rouge brique.

La route sinue entre ces hautes falaises puis, tout à coup, la vue s’élargit sur

un horizon pétrifié sans limites perceptibles.

Telle était à peu près la vision

qui s’offrait, à l’approche de Medinaceli, au

voyageur des années cinquante du siècle dernier, époque à laquelle il me fut

donné de traverser pour la première fois la contrée où étaient nés mes

grands-parents maternels, et qui conservait quasiment intact l’aspect qu’ils en

avaient connu. On ne pouvait imaginer ruralité plus contrastée avec celle qui

m’était familière, faite de doux vallonnements, de la présence constante de

l’eau courante et d’une végétation qui n’abandonne jamais, même au plus fort de

l’été, ses touches de verdure. Je mesure aujourd’hui le choc à rebours que

durent ressentir nos Castillans lorsqu’ils découvrirent, à travers les vitres

de leur wagon, les pentes ombrées des Pyrénées françaises puis ces champs, ces

haies, cette présence humaine permanente qui caractérise nos régions à

l’habitat dispersé. Ils furent sans doute également saisis par ce sentiment

d’étrangeté qui m’étreignit alors, à ceci près qu’eux n’avaient d’autre

perspective que de devoir s’en accommoder coûte que coûte, en renonçant à

jamais à un cadre de vie qui leur était familier, alors que pour moi, ce

n’était qu’une expérience sans lendemain.

Au débouché d’un de ces passages

encaissés, un modeste poste à essence signalait l’existence d’une agglomération

qui ne pouvait se limiter aux trois maisons qui bordaient la route à cet

endroit. En levant les yeux, on devinait sur une de ces éminences quelques

vestiges d’un habitat qui se distinguait à peine de la roche sur laquelle il

était édifié. Le voyageur curieux, préférant abandonner la grand-route, empruntait

alors une voie étroite et bombée à l’extrême qui le hissait, au terme de 3 kms

de virages serrés, au sommet d’un escarpement qui ne livrait le secret de ses

habitations que lorsqu’on l’avait atteint. Auparavant, il pouvait apercevoir en

surplomb les vestiges d’anciennes murailles dont le parement avait depuis

longtemps disparu et que quelques maisons ruinées couronnaient de loin en loin.

Puis on frôlait une magnifique porte de ville, qui ressemblait à s’y méprendre

à un arc de triomphe romain, non sans remarquer, juste en face, de l’autre côté

de la route, une chapelle baroque ouverte sur l’extérieur. Au bord de la

falaise, vous saisissait un air vif et frais en toute saison, même en été quand

le soleil est au plus haut. À perte de vue, un moutonnement de collines pelées

séparées par d’étroits vallons voués à la culture des céréales.

Le spectacle qu’elle offre

aujourd’hui n’est plus exactement le même. Les maisons du bourg ont été

restaurées, mais on a conservé leurs murs en moellons d’une couleur ocre tirant

vers le rouge, réunis par des joints épais. Elles sont à un étage ; sur le

pignon, un toit de tuiles en contrebas abrite une modeste dépendance, écurie ou

autre. Le seul décor extérieur est constitué par le linteau des fenêtres,

réalisé en pierres étroites posées obliquement avec comme clef une pierre taillée

en triangle. La collégiale Renaissance de Sainte-Marie-la-Majeure contraste

singulièrement avec l’austérité architecturale des maisons. Sa haute nef unique

débouche sur un chœur et un chevet moins élevés et est

prolongée de part et d’autre par des chapelles. Elle est surmontée d’une tour

carrée couronnée par un petit édicule à clochetons. Elle s’ouvre au nord sur

une belle porte Renaissance et Baroque à pilastres. On contourne l’église pour

déboucher sur la place principale, dont la disposition surprend, car elle ne

semble obéir à aucun projet préétabli. Tout un côté de cet espace de forme

irrégulière est occupé par la longue façade d’un palais néo-classique entourée

par des maisons à arcades. C’est le palais des ducs de Medinaceli,

que ses propriétaires ont renoncé à restaurer, et qui cache derrière cette

façade apparemment bien conservée un bâtiment qui menace ruines.

Ce vaste espace, dépourvu de la

moindre végétation, ouvert à tous vents, offre toujours l’image de l’abandon et

du délabrement, mais conserve, malgré tout, cet air d’austère grandeur qui est

le propre des cités anciennes délaissées.

Telle est encore Medinacéli, dont la probable étymologie arabe (« médine de Sélim ») s’est romanisée en Medinacœli, littéralement la « médine ou ville du ciel », ce qui est pour le moins

présomptueux. Cette bourgade à demi abandonnée peut se targuer, cependant,

d’avoir connu au long de deux mille ans d’histoire trois civilisations :

romaine, musulmane, chrétienne. Ces mérites expliquent qu’elle ait été, à la

fin du Moyen Âge, érigée en siège du plus ancien duché de Castille, dont les

titulaires, de sang royal, descendaient en ligne directe d’Alphonse le Savant

(deuxième moitié du 13e siècle). À elle seule, elle résume l’histoire

riche et mouvementée qu’avait connue cette contrée avant d’entrer en déshérence.

Mais on sait que la mémoire des peuples est persistante, surtout lorsqu’elle

est entretenue par les vestiges architecturaux d’un passé révolu. Le moindre enfant

berger qui accompagnait ses moutons sur les maigres pâturages des alentours

était familiarisé avec ses ruines et, à leur ombre, devait ressentir même

confusément la tentation de s’évader d’un présent sans gloire vers un passé

peuplé de guerriers à cheval. Même s’il n’était pas allé à l’école, pas assez

du moins pour dépasser le stade des connaissances rudimentaires, il ne pouvait

ignorer que le héros fondateur de la Castille, le Cid Campeador,

avait traversé ces parages sur la route de l’exil et qu’il avait abreuvé son

cheval dans l’eau du Jalón dont on aperçoit au loin l’étroite coulée verte.

Dans les Landes où ils avaient

fini par s’installer, il arrivait sans nul doute parfois à ces paysans exilés

de leurs terres et de leurs habitudes de songer à leur contrée natale.

Peut-être même en parlaient-ils à leurs enfants. Mais ce qu’ils pouvaient transmettre

était bien maigre comparé à ce qu’ils devaient ressentir au fond d’eux-mêmes, leur maigre bagage linguistique et culturel

ne leur permettant guère de construire un vrai récit de leur jeunesse. Ce

fragile édifice de sensations, d’images, de sons, d’espaces qui contribue à la

formation de la personnalité devait se lézarder chaque jour d’avantage, au fur

et à mesure que le souvenir s’en estompait et que les destinataires de ces

confidences devenaient de plus en plus incapables de les déchiffrer.

Deux générations plus tard,

certains d’entre nous ont revisité ces lieux, avec des intérêts divers et une

connaissance préalable inégale de leur histoire. Passé l’effet du dépaysement

et un sentiment de condescendance inévitable à l’égard d’une économie notoirement

arriérée, la plupart ont perçu, avec plus ou moins d’acuité, qu’il ne leur

serait probablement pas possible de refaire en sens inverse le voyage de leurs

grands-parents. Ils comprirent vite que le déplacement durable de cadre de vie

entraîne des conséquences irrémédiables et qu’il est vain de vouloir les

assumer comme une expérience personnelle. Il faudrait, pour cela, jouir du don

d’ubiquité, ce que même un bilinguisme de fait ne permet pas.

Chapitre V

Détour par Velilla

Medinaceli

constitue le centre historique de la contrée où nos grands-parents sont nés et

ont vécu jusqu’à l’âge adulte. Mais le village natal de notre grand-mère et de

son second mari se situe à 30 kms de là, vers le nord-est, et s’appelle Utrilla.

Avant d’atteindre ce berceau

familial, abandonnons quelques instants la route, et bifurquons sur notre

droite pour faire une visite rapide a Velilla de Medinaceli, où naquit mon grand-père Eusebio

García Martínez, premier mari de ma grand-mère. À en

juger par la discrétion et l’ancienneté du panneau indicateur, le village n’est

guère fréquenté. De fait, on ne l’atteint qu’au terme d’une rude montée de 4

kms qui nous conduit à plus de 1000 m d’altitude, par une route étroite et

sinueuse au revêtement négligé, sans y avoir croisé le moindre véhicule, fût-ce

un modeste tracteur. Le village lui-même s’étage sur une pente abrupte dont le

sommet est occupé par la modeste église paroissiale. Il ne compte aujourd’hui

qu’une trentaine d’habitants. Je dois à la vérité de dire que je n’en ai

rencontré qu’un durant ma courte visite, et que j’ai eu toutes les peines du

monde à comprendre ce qu’il me disait, pour une raison que je n’arrivais pas à

m’expliquer. Ce n’est qu’au terme de cet échange difficile que j’ai su que

c’était un ouvrier roumain occupé à creuser une canalisation dans la rue, ce

qui me rassura sur ma capacité à comprendre le parler local.

Ayant renoncé à une information

orale sur le village, je l’ai parcouru autant que me le permettait le chantier

en cours. Une chose ne pouvait manquer de retenir mon attention en une contrée

aussi désertique : l’abondance d’eau courante, qui alimentait jadis un

moulin et dont le bruit réconfortant remplit sans peine le silence régnant sur

ce paysage abandonné. Est-ce une raison suffisante pour expliquer que les

parents de mon grand-père, tous originaires de la vallée, aient émigré quelques

années ici, le temps d’y concevoir plusieurs de leurs enfants ? Je

l’ignore, mais cet exil temporaire me laisse encore perplexe.

Le retour à la grand’ route et à Somaén s’apparente aujourd’hui encore à un passage de la

nature la plus hostile vers la civilisation. Le bourg est construit sur

l’étroite bande de terre qu’enserre un méandre du Jalón au pied d’un à-pic au

sommet duquel veille le donjon d’une ancienne forteresse. Il conserve de beaux

vestiges de sa muraille ainsi que quelques maisons suspendues du plus bel

effet. C’est de ce village que sont issus les parents de mon grand-père

maternel, Eusebio.

Lors de notre premier voyage dans

ces contrées, dans les années cinquante, notre mère nous y mena à la découverte

de cousins plus ou moins proches dont elle venait d’apprendre l’existence.

J’avais renoncé à comprendre les liens de parenté exacts qui unissaient ma mère

à ces inconnus. Je n’éprouvais d’ailleurs qu’un médiocre intérêt à leur endroit,

si grande était l’ignorance dans laquelle nous avions été tenus de nos

ascendants et collatéraux. Avec les enfants, lorsqu’il y en avait, les

relations n’étaient guère plus chaleureuses. Nous nous sentions trop étrangers

les uns des autres et tellement persuadés que ces rencontres seraient sans

lendemain que toute tentative de rapprochement nous semblait vaine.

La langue n’était pas le seul

obstacle à l’établissement de relations normales entre nous ; il y avait

aussi l’apparence extérieure. À notre époque où tout tend à s’uniformiser, non

seulement l’habillement, mais aussi l’alimentation et même la gestuelle, on

n’imagine pas quel contraste flagrant avec nos habitudes françaises offrait le

spectacle de la population espagnole, dès la frontière d’Irun franchie. La

couleur dominante était le brun, dans toutes ses nuances, du kaki au bronze,

comme si la dictature était parvenue à imposer des goûts de caserne dans

l’habillement des civils. Les petites filles portaient des boucles d’oreille,

ce qui ne se faisait plus en France et étaient vêtues comme des princesses, ou

des Vierges à la moindre occasion ; les culottes des garçons descendaient

jusqu’au genou en se resserrant comme des fuseaux, alors que nous montrions nos

cuisses. Ce sentiment d’étrangeté pouvait prendre aussi une tournure gustative.

Je garde en mémoire les effluves de friture d’huile d’olive mal raffinée, qui

envahissaient l’espace et même les rues. L’occasion nous était également

souvent donnée de goûter aux pâtisseries locales. Dans chaque maison visitée, on

nous offrait généreusement des sablés à l’huile, parfumés à l’anis, dont la

pâte se défaisait en miettes minuscules dès qu’on y mordait, mais qui avaient

l’avantage de se gorger de café au lait lorsqu’on les trempait. Mes cousines

espagnoles en fabriquent encore et les conservent dans de vieilles boîtes à

biscuits. Je suis toujours surpris par cette texture et ce goût d’huile

prononcé qui ne sauraient se confondre avec l’idée que je me fais d’une

pâtisserie. Ce goût ne m’est plus inconnu, il n’en reste pas moins étrange à

mon palais. On ne peut appartenir absolument à deux cultures à la fois et cette

petite expérience me le rappelle chaque fois opportunément. En revanche, ma

mère prenait plaisir à ces visites, qui l’aidaient à retrouver les saveurs

d’une petite enfance, enfouies dans sa mémoire mais non complètement effacées.

Chapitre VI

Utrilla

Si Somaén

est dominée par sa forteresse, Utrilla l’est par son

église, ce qui en fait une exception dans ce territoire qui, plus que tout

autre, rend justice au nom du royaume, la Castille (le pays des châteaux). Le

village occupe une légère dépression, barrée à l’ouest et au sud par deux

lignes de crêtes, la Muela et la Mata, aujourd’hui

couronnées d’indiscrètes éoliennes. En contrebas, vers le sud, courent deux

filets d’eau tout juste suffisants à arroser les potagers.

L’existence de ce bourg remonte,

pour le moins, au 12e siècle. Il constitue un parfait exemple de cet

habitat rural castillan propre aux zones frontières entre les états chrétiens

du nord de la Péninsule ibérique et les états musulmans du sud, qui vise à

concilier l’exploitation agraire, activité pacifique, avec une activité

guerrière, à savoir la protection contre des incursions ennemies toujours

possibles.

Le principe de la ferme isolée

étant inviable, les habitants se regroupent dans des villages plus ou moins

sommairement fortifiés. Le matériel agricole et les troupeaux sont conservés

soit à l’intérieur de l’enceinte, faisant de chaque maison une ferme en

réduction, soit dans des bergeries proches de façon à pouvoir facilement mettre

sa population animale à l’abri du bourg, en cas de besoin.

Dans ces conditions, le vestibule

de chaque maison est un lieu de passage commun aux hommes et aux animaux de

traits ou de charge, ânes et mulets. Une fois passé ce sas obligatoire, chacun emprunte

son parcours singulier. Les bêtes rejoignent l’écurie, en contournant la

cuisine ; les hommes empruntent l’escalier qui mène aux chambres du

premier étage et au grenier du second. Dans ce dernier, divisé en compartiments

par des parois de bois mal dégrossi, sont conservés les grains et les légumes

de consommation courante, pommes de terre, pois chiches, ail et oignon.

Face à la porte de l’écurie, une

courette sert d’abri aux poules et poulets qui s’y ébattent en semi-liberté, se

nourrissant des déchets de cuisine, de quelques graines, et de déchets moins

avouables, car la maison n’offre pas d’autre lieu pour le soulagement des

besoins naturels de ses habitants. Le cochon y occupe une soue, à moins qu’il

n’ait été exilé dans la périphérie du village, en bordure des aires de battage.

S’il s’agit d’un verrat, la monte étant une source de revenus appréciable, on

peut lui offrir un gîte dans une annexe sans fenêtres du vestibule, sans doute

pour le distraire avec les bruits de la rue.

L’essentiel de la cuisine se

résume à son âtre, vaste et surmonté d’une hotte assez haute pour qu’on puisse

s’y tenir debout. Tout autour, quelques sièges, dont une chaise si basse qu’on

y est assis à croupetons, réservée à la cuisinière. Quelques chaises et une

minuscule table basse de bois, dont les pieds ont pu être empruntés à un grand

fauteuil ancien, attendent les commensaux. La pile d’évier, l’étagère à poêles et

à fait-tout en terre, enfin le placard à vaisselle où l’on conserve aussi la

récolte de miel constituent l’essentiel du mobilier. Mais ce qui retient le

plus l’attention, c’est le plafond de la cuisine, d’où pend une cochonnaille

variée, jambons, chorizos, saucisses, estomac farci.

Cette pratique traditionnelle se

traduit par le rustique spectacle de ruelles empierrées, ornées de déjections

de toute sorte, par lesquelles transitent hommes et bêtes, en particulier les

chèvres, population animale privilégiée qui est autorisée à passer ses journées

hors du village : chaque matin, la trompe du chevrier les convoque en un

lieu immuable hors du village, où elles se rendent seules, sans y être

conduites ; le soir, à l’heure de la traite, elles rentrent dans leur

étable par le même chemin. Une odeur de suint envahit tout l’espace et même le

nez étranger le plus fin finit par s’en accommoder.

En ce samedi de mi-octobre, le

village est pratiquement désert. Après avoir interrogé les rares personnes que

nous croisons dans la rue ou frappé aux portes des maisons visiblement

habitées, nous finissons chez une très vieille dame, dont la tâche principale

consiste apparemment à préparer les repas du curé du village, ce qui suffit à consommer

le peu d’énergie qui lui reste. Elle a entendu parler de mon grand-père

Alejandro, second mari de ma grand-mère, ce qui confirme ce que je savais, sans

y croire vraiment, à savoir qu’il a laissé un souvenir impérissable en ces

contrées. Elle me révèle l’existence d’une petite nièce d’Alejandro qui habite

à Madrid mais qui, par extraordinaire, n’a pas encore abandonné la maison du

village dans laquelle elle passe ses étés.

Ildefonsa

Carretero Gonzalo (Fonsa pour les intimes) et son

mari Pedro nous reçoivent à bras ouverts, visiblement émus et s’empressent de

nous inviter à partager leur frugal repas : une purée de légumes en guise

de potage, du chorizo frit, un fruit et un café.

Leur maison est tout à fait

typique, mais la destination des pièces a été bouleversée, à l’exception de la

cuisine, selon une pratique qui s’est généralisée dans ces villages après

l’abandon de l’exploitation des terres. Désormais, le vestibule sert de salle à

manger, l’ancienne salle commune de salon de télévision. Les étages sont

destinés aux salles de bains et aux chambres à coucher, l’objectif étant de

réunir sous le toit familial le maximum d’enfants et de petits-enfants lors des

retrouvailles rituelles, semaine de Pâques et mois d’été, principalement. À l’image

de ces maisons réaménagées, le village est devenu un décor conçu pour un usage

qui n’a plus aucun rapport avec son passé.

Du coup ma démarche me paraît

saugrenue. J’étais censé retrouver le passé d’une branche de la famille

transportée dans un autre lieu et une autre culture. Je me vois désormais

exposé à reconstituer aussi celui de la souche familiale qui s’est

définitivement éloignée de son propre passé sans avoir eu à abandonner son pays

d’origine.

Mes interlocuteurs sont pleins de

bonne volonté et éprouvent visiblement du plaisir à évoquer le temps de leur

enfance, mais leur contribution à ma recherche reste très modeste :

quelques anecdotes, quelques noms, des souvenirs souvent confus. Bref, un

matériau dont le plus novice des historiens sait qu’il faut l’aborder avec

prudence. Faute de mieux, il me reste l’état-civil.

Chapitre VII

État-civil

Notre grand-mère,

Luisa López Rangil, est née

à Utrilla, le 9 août 1881. Son père, Pedro Lopez

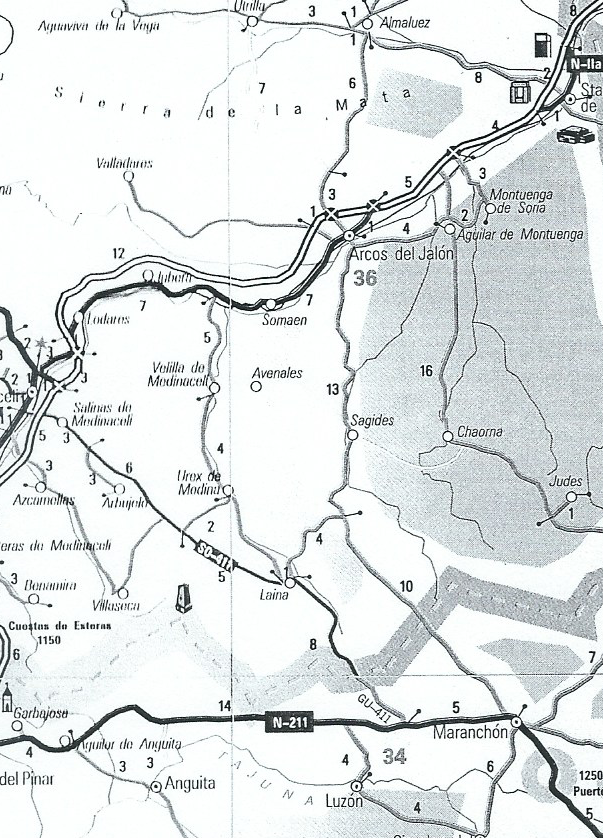

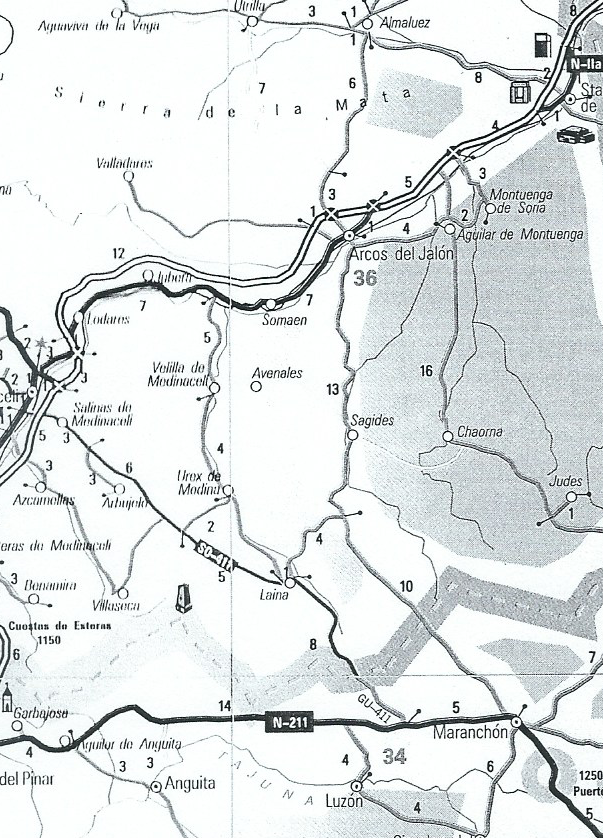

Pascual, vient du village de Condemios de Arriba, province de Guadalajara, à peu de distance d’Utrilla (voir la carte reproduite en annexe). Sa mère, Joaquina Rangil, « se

consacrait aux occupations de son sexe » selon la jolie formule espagnole,

qui vaut mieux que notre cruel « sans profession ». Elle était née à Utrilla. Le couple habitait 40, rue de la Ombría. Cette appellation, que l’on retrouve dans la

plupart des villages de la contrée, reste pour moi énigmatique : la

végétation absente ne contribue guère à la rendre ombragée. C’est dans cette

maison à étage, de fort belle apparence, qu’est née notre grand-mère, le 9

août, à 5h du matin.

Son grand-père paternel, qui

s’appelait Juan López, et était originaire de Gotor, village de la province de Saragosse, limitrophe de

celle de Soria à laquelle appartient Utrilla, était

déjà mort à cette date. Sa grand-mère paternelle, Manuela Pascual, originaire

de Morés (province de Saragosse), habitait encore à Gotor ; mais la formulation de l’acte est quelque peu

ambiguë : il se pourrait tout autant qu’elle résidât à Morés.

Je mentionne ces villages parce que leur nom reviendra plus loin dans le récit.

Les deux grands-parents maternels, Juan Rangil y

María Antonia García, étaient tous deux d’Utrilla. La

grand-mère était décédée lorsque naquit sa petite-fille.

Notre grand-mère a reçu le prénom

de Luisa. Elle était la deuxième d’une fratrie de six, et l’aînée des trois

filles. Je n’ai pas connu ses frères mais j’ai rencontré ses deux soeurs, étant

encore enfant, lors de notre premier voyage en Espagne (1955). Elles

s’appelaient Juliana et Salustiana. Juliana

ressemblait beaucoup à son aînée : même corpulence, même teint, même

regard, une certaine réserve dans la conversation. Salustiana,

en revanche, était très différente : elle était devenue sèche et fripée,

mais se montrait vive et chaleureuse.

À la naissance de Luisa, la

profession déclarée du père est charretier (arriero). C’est celle qui figure lors de chaque

déclaration de naissance, à l’exception de celle du quatrième enfant, dans laquelle

il se proclame boutiquier (tendero). Pendant

une brève période, Pedro López a donc tenu un magasin

de village, chargé de procurer, à côté des denrées de première nécessité que

l’agriculture locale ne fournissait pas – huile, sel, olives, poisson séché,

etc. -, quelques produits manufacturés, principalement des textiles et des

chaussures courantes. Le passage d’une activité à l’autre paraît assez naturel

et marque un progrès apparent : du transport des denrées à leur

commercialisation ; de l’itinérance à la sédentarité. Cependant, l’expérience

a tourné court et le bonhomme a dû revenir à sa première occupation. Mais il

n’est pas interdit de penser que la petite Luisa y puisa un certain goût pour

le commerce, qu’elle pratiquera plus tard à Arcos et

qu’elle transmettra à ses enfants, puisque les deux plus jeunes se consacreront,

à Dax, à l’épicerie de gros ou de détail.

À en juger par le métier de son

père et des deux témoins de l’acte de naissance, tous deux propriétaires

exploitants (labradores), Lucas Chamarro et Domingo López Ágreda,

le milieu dans lequel notre grand-mère est née était résolument paysan. On peut

ajouter, sans crainte de se tromper, qu’il était plutôt modeste, eu égard à la

qualité des terres de la région et à la minceur de l’héritage que la petite

fille allait recueillir.

Chapitre VIII

Premier mariage

Luisa n’a pas

encore vingt ans lorsqu’elle se marie, le 12 juin 1901. Elle épouse, dans

l’église paroissiale Nuestra Señora del Valle, Eusebio García Martínez déjà

nommé.

Son mari est

né le 5 mars 1872 et a donc près de dix ans de plus qu’elle. Il a vu le jour,

comme nous l’avons déjà signalé, dans le village de Velilla de Medinaceli, à

quelques kilomètres d’Utrilla. Ses parents, Gregorio García et Dorotea

Martínez, et grands-parents (Eusebio Garcia et Maria Gutiérrez du côté du père ;

Pedro Martínez y Jacoba García du côté de la mère) sont tous de Somaén, à

l’exception de la grand-mère paternelle, qui est d’Avenales, tout près de là.

J’ai

longtemps ignoré la profession du père. La raison en est que la création du

Registre d’état-civil étant postérieure à 1872, nous ne disposons pas de l’acte

de naissance de notre grand-père mais seulement d’un acte de baptême, nettement

moins complet. Je dois à mon amie Rosalía Calzado d’avoir pu me procurer l’acte

de naissance d’un petit frère de notre grand-père, Venancio. Le domicile de ses

parents à cette date (1879), était un ancien hameau abandonné

(« despoblado » dit le document) au bord du Río Blanco, modeste

affluent du Jalón, où le père travaillait dans un moulin à foulon, dont le

système était activé par le courant du ruisseau qui est assez fort en cet

endroit. Ce lieu est tout près de Somaén, d’où est originaire toute la famille

ou presque, et le séjour à Velilla, où naquit mon grand-père, semble n’avoir

été que passager. Cette découverte m’a tout d’abord amusé, parce que c’est un

moulin à foulon qui a inspiré à Cervantès un des chapitres les plus cocasses du

Quichotte (Première Partie, chap. XX). Mais cette découverte me remplit

par ailleurs de tristesse, parce qu’elle témoigne des conditions de vie

précaire de mes grands-parents, occupés à une tâche archaïque et qui les

isolait du monde (sur la toile, on peut voir un édifice en torchis qui a

peut-être été la maison qu’ils habitaient).

Lorsqu’il se

marie, c’est un homme mûr, qui a déjà effectué son service militaire, dans des

circonstances qu’un document des Archives générales militaires de Ségovie, lui

aussi déniché par Rosalía Calzado, nous révèle incidemment. Conscrit de la

classe 1891, il est incorporé en 1892. Son régiment est affecté à Cuba, où il

débarque le 7 septembre 1895. Trois ans après son incorporation, il est

toujours un soldat sans grade. Il est hospitalisé en deux occasions, ce qui

nous fournit quelques dates précieuses sur cette période. Du 3 au 15 février 1896,

il est soigné à l’hôpital de Remedios pour un accès de fièvre jaune. Entre le

17 juin et le 10 juillet 1897, il est à nouveau hospitalisé, toujours à Remedios,

pour une bronchite pulmonaire. Sachant que la guerre prit fin le 18 août 1898,

il est possible que notre grand-père ait été rapatrié avec les dernières

troupes espagnoles encore dans l’île.

Il a un

métier, celui de herrero, terme équivalent à ferronnier ou forgeron,

mais, étant donné qu’il travaillera dans un milieu exclusivement rural, on peut

tout aussi bien le traduire par charron ou maréchal-ferrant. Il est déclaré

comme tel, lors de son incorporation dans l’armée, à l’âge de 20 ans.

Il ne nous

reste que fort peu de choses de ce grand-père. Sa fille Louise a conservé et

transmis à ses enfants une pince à feu, forgée par lui, avec laquelle, dit-on,

il saisissait des braises pour allumer sa cigarette. On a également un portrait

photographique, réalisé par les studios Corrales de Madrid (calle Río, 13 y 15)

pendant son service militaire.

Il y apparaît

« en petite tenue », c’est-à-dire sans armes, couvre-chef ou cape. Pour

autant que le laisse deviner la photo sépia, l’uniforme est celui d’un

fantassin des années 1890, qui se compose à l’époque d’un pantalon garance et

d’une vareuse turquoise. La vareuse, qui monte jusqu’au cou, est fermée par

huit boutons et comporte deux poches à la hauteur des aisselles (mais

apparemment pas sur les hanches) ainsi que deux épaulettes. Aucune décoration

n’est visible. Cependant, on observe une chaîne attachée à gauche du deuxième

bouton, qui descend le long des trois suivants avant de repasser à

l’intérieur : sans doute une montre. L’a-t-il empruntée pour

l’occasion ?

Le bras droit

est appuyé sur une colonne surmontée d’une corbeille de faïence sur laquelle on

peut lire clairement « Viva Asturias », peut-être parce qu’elle

appartenait à une série chargée d’illustrer les productions de chaque province

du pays. La main retombe nonchalamment, un cigare non allumé glissé sous

l’index. Le genou est plié de façon à permettre à la jambe droite de chevaucher

la gauche, au-delà de laquelle elle repose sur la pointe du soulier. Le buste

est bien droit. Le poing gauche repose sur la garde d’une courte épée passée au

côté. La pose est conventionnelle ; du moins avons-nous pu constater que

notre autre grand-père (paternel) prendra exactement la même lorsqu’il se fera

tirer, lui aussi, le portrait autour de 1910. Le cigare sera aussi présent, tout

aussi intact, mais il aura changé de main ; le photographe devait le

fournir pour l’occasion à chaque client. Il y aurait beaucoup à dire sur la

signification de ce cigare : gage de virilité pour la nouvelle

recrue ? Signe du statut avantageux du militaire dans la société de

l’époque ? Moyen de souligner de façon solennelle l’événement que

représentait en soi la réalisation d’un tel portrait ?

La signature

du photographe montre, en tout cas, que notre grand-père séjourna à Madrid

pendant son service militaire et non à Saragosse, où les conscrits originaires

de la province de Soria étaient généralement appelés sous les drapeaux. Faut-il

y voir l’indice d’un engagement hors norme, comme le laisse croire la tradition

orale familiale, selon laquelle il aurait effectué un double temps, celui qui

lui revenait et celui qu’il fit en lieu et place de son frère, ce qui l’aurait conduit

à combattre à Cuba, pendant la Guerre d’Indépendance qui prit fin en 1898 ?

Sous les

cheveux coupés ras, le crâne est large, les oreilles grandes mais non décollées

malgré la coupe peu avantageuse. Un front haut surmonte deux yeux petits et

rapprochés. Le nez, photographié de face, ne semble pas très proéminent. La

bouche, plutôt petite, est surmontée d’une fine moustache. Le menton est bien

dessiné, sans exagération. Eusebio était assez court de taille, si on rapporte la

longueur de ses jambes à l’ensemble du corps. On les devine fortes sous le

pantalon, à la mesure d’un buste qui remplit pleinement la vareuse, et d’un

tour de taille avantageux qui cache l’arrondi des hanches. Le jeune homme est

râblé, ses mains larges. Tous ces détails anatomiques s’accordent bien avec son

métier qui exige force et résistance. Cet inconnu ne nous est pas étranger,

tant il est aisé de retrouver dans son visage bien des traits visibles chez

telle ou telle de ses filles et qui, de toute évidence, ne renvoyaient pas à la

physionomie de leur mère : une implantation capillaire dense qui

descendait bas sous les tempes, l’ovale peu prononcé du visage, le coin des

yeux légèrement incliné vers le bas, ce qui confère au regard un certain air de

tristesse. La nature avait eu à cœur de perpétuer sur elles, à leur insu, le

souvenir d’un père et grand-père appelé à disparaître prématurément.

Je me prends

à regretter aujourd’hui de savoir si peu de choses sur lui, sur sa vie, sur son

caractère. Mais sa fille aînée, qui avait 14 ans lorsqu’il est mort, était peu

à même de communiquer une information de cette nature et les autres étaient

trop jeunes pour l’avoir vraiment connu. Par ailleurs, ceux d’entre nous qui

étions ses petits-enfants, n’avons guère sollicité le témoignage de notre

grand-mère à son sujet, non par souci de convenances ou pour lui éviter de se

remémorer des souvenirs douloureux, mais parce que son second mari, le

grand-père Muñoz, était beaucoup plus qu’un simple grand-père de substitution.

Nous le considérions tous comme un grand-père à part entière, et de ce fait

n’avions pas de vide à combler et donc aucune raison de chercher à mieux

connaître le père de nos mères respectives. Ce n’est qu’aujourd’hui, face à la

nécessité d’effectuer cet exercice de mémoire privé, que je regrette de ne pas

en savoir plus sur ce grand absent.

Il nous est

resté la crainte de la maladie qui l’a emporté, dont on attribuait la cause

principale à un malencontreux coup de rasoir, qui trancha sur la nuque un

bouton réputé inoffensif et qui visiblement ne l’était pas. Depuis, j’ai

toujours veillé à m’éviter pareille mésaventure en pareille circonstance :

que mes coiffeurs successifs veuillent me pardonner mes objurgations, qui

mettaient injustement en doute leur professionnalisme et leur sens de

l’hygiène. Elles manifestaient une peur inavouable, en fin de compte, le seul

héritage tangible que j’aie reçu de mon grand-père, mis à part son portrait.

Chapitre IX

Une vie d’errance

L’acte de naissance de leur fille

aînée, en date du 30 avril 1906, situe le couple à Gotor

(province de Saragosse). Il s’est écoulé cinq années depuis leur mariage. Rien

ne permet de préciser s’ils se sont installés à Gotor

dès leur mariage ou plusieurs années après, et même s’ils n’ont pas résidé

ailleurs, entre temps. Ce que l’on peut affirmer, en revanche, c’est que le

choix de ce village, relativement éloigné de leur lieu de naissance à tous

deux, n’est pas fortuit, puisque les grands-parents paternels de Luisa y

étaient nés et que, selon toute vraisemblance, la grand-mère y vivait encore. La

famille entretenait sans doute des relations avec des habitants de Gotor (cousins ou autres), qui ont pu les informer de la

possibilité pour notre grand-père d’y exercer son métier.

Un autre fait qui mérite d’être

signalé est que l’aînée des enfants vient au monde près de cinq ans après le

mariage, ce qui est relativement tardif à l’époque, surtout pour un couple qui

a démontré par la suite être plutôt fécond. Il semble que Luisa ait eu

plusieurs grossesses avortées avant la naissance de Catherine (comme sans doute

après aussi), et que toutes correspondaient à des garçons. Certains d’entre

nous se souviennent de l’avoir entendu dire par les plus âgées de ses filles.

Le séjour d’Eusebio

et Luisa à Gotor est de courte durée, puisque, à la

naissance de leur deuxième fille, le 29 octobre 1910, soit 4 ans plus tard, ils

résident à Oseja (province de Saragosse). Le

séjour à Oseja est également bref ; à la

naissance de la troisième fille (15 janvier 1913), ils habitent à Viver de la Sierra (province de Saragosse), village où

naîtra également la suivante (25 septembre 1914).

À quoi attribuer ces trois

déménagements en à peine plus de 10 ans, entre 1901, date du mariage, et

janvier 1913? Bien évidemment, les documents

d’état-civil n’apportent aucune information à ce sujet. On en est donc réduit

aux hypothèses. Observons que le couple voyage, certes, mais reste dans une

aire géographique limitée (voir la carte). Ceci pourrait s’expliquer par

l’absence de ferronnier dans le secteur, ce qui pousse Eusebio

à une certaine migration, mais aussi par la faible population de ces villages,

incapables de fournir un travail permanent de longue durée à un homme du

métier. Une fois remis en état ce qui pouvait l’être, ou une fois forgées les

pièces dont les paysans avaient besoin, il n’y avait plus assez de travail pour

un artisan à demeure. Mais, comme Eusebio s’était

fait une certaine renommée, il était sollicité par les villages alentour. Je

résiste à la tentation d’attribuer ces changements à un caractère aventureux ou

instable, parce que les distances étaient trop courtes entre les différents

villages pour qu’on puisse parler vraiment de changement. J’y vois plutôt une

adaptation forcée aux circonstances.

J’ai pris la peine de refaire le

périple du couple. Le déménagement d’Utrilla à Gotor est le plus conséquent. Il faut parcourir quelque 70

kms jusqu’à Calatayud (par la route nationale, il est vrai), à quoi s’ajoutent

36 kms d’une route tortueuse qui remonte la rivière Jalón. De toute évidence,

ce déménagement avait été programmé. Le village d’Oseja

se trouve à quelque 12 kms au nord de Gotor et de la

Sierra de la Virgen. Celui de Viver

de la Sierra est situé, par rapport à Oseja, de

l’autre côté de la Sierra. Pour rejoindre leur nouvelle résidence, la famille

emprunte en sens inverse la même route qu’à l’aller sur 18 kms en direction de

La Almunia de Doña Godina,

traverse Gotor, et, à Morés

(lieu de naissance de la grand-mère paternelle de Luisa), s’engage dans le

chemin qui va butter sur la Sierra de la Virgen et

dont Viver marque le terme, à 9 kms de là. Tout ceci

confirme que seul le déménagement d’Utrilla à Gotor s’apparente à une vraie mutation. Les suivants

semblent obéir à des raisons de convenance ou à la recherche de meilleurs

profits.

Foyer des trois familles.

Chapitre X

Noël tragique

Peu après la naissance du

quatrième enfant survient la mort du père. L’acte de décès établi à cette

occasion nous apprend qu’il était hospitalisé depuis « le 20 décembre

1914, à l’Hôpital Provincial de Madrid, où il occup[ait],

dans la sale 17, le lit numéro 9 de chirurgie, dans lequel il est décédé a cinq heures et trente minutes [le 28] à la suite d’un

carcinome diffus au cou ». Le document officiel, dans sa froide

rhétorique, laisse percer la tragédie vécue par le couple.

Eusebio

meurt donc huit jours à peine après avoir été admis à l’hôpital, ce qui laisse

supposer qu’il y est entré à la dernière extrémité et qu’il a dû souffrir des

mois durant avant d’en arriver là. L’internement à Madrid laisse perplexe,

parce que Saragosse était plus proche de Viver. Ce

choix était-il déterminé par la gravité de l’état du malade ou par le fait

qu’il avait été militaire et qu’il avait pu contracter sa maladie à Cuba ?

Sa femme, avec quatre jeunes

enfants, dont un bébé de 3 mois, n’a pas pu suivre son mari à Madrid.

Disposait-elle d’ailleurs de moyens financiers suffisants pour effectuer le

voyage et se loger dans une ville où elle n’avait pas de parents, pour un

séjour dont elle ignorait combien il durerait ? La mort d’Eusebio a donc atteint le malade dans une solitude complète.

Les deux témoins qui ont signé l’acte de décès sont de parfaits inconnus, sans

doute des infirmiers de l’hôpital (il est précisé qu’ils résident à Madrid). Le

corps est enterré au cimetière de la Almudena de

Madrid, c’est-à-dire loin de tout caveau familial.

Pendant ce

temps-là, Luisa se morfond à Viver. Connaissant

l’état de son mari, pouvait-elle espérer autre chose que l’annonce de l’issue

redoutée ? On imagine les jours d’angoisse puis de désespoir qu’elle a dû

connaître, isolée dans ce pauvre village de montagne, en plein hiver, portant à

elle seule tout le poids d’une maisonnée. Combien de jours dut-elle

attendre le courrier de l’hôpital ? Comment en a-t-elle eu connaissance,

elle qui ne savait pas lire ? Le maire est-il venu le lui remettre en

mains propres ?

Il m’arrive de penser que, si un

de ses petits-enfants avait eu l’idée de l’interroger sur le sujet, il aurait

reçu une rebuffade pour toute réponse. Cette sorte de confidences lui aurait

semblé déplacée, tant il est vrai que, dans le monde rural dans lequel elle

avait été élevée, le seuil de l’indécence était bien vite atteint lorsqu’on

était dans le cas d’exprimer des sentiments intimes. Je me garderai donc de

tracer un tableau de ces tristes moments, de peur de trahir à distance cette

pudeur ancienne.

Je retiendrai seulement l’idée

que notre grand-mère connut, sans doute sans le savoir, la tragique expérience

de bien des femmes de France, un pays dont elle ne soupçonnait pas encore qu’il

pourrait un jour être définitivement le sien, qui, à la même époque, recevaient

un courrier de même nature pour les informer que leur mari avait été tué,

quelque part dans une tranchée de la Grande Guerre. A-t-elle

jamais songé à cette fraternité involontaire ?

Chapitre XI

Retour à Utrilla et second mariage

Que pouvait faire Luisa, sans

revenus et avec quatre filles à charge, si ce n’est revenir à son village

natal ? Sa mère, Joaquina Rangil,

vivait encore, puisqu’elle sera mentionnée dans les actes de naissance de ses

trois futurs enfants. On ignore, en revanche, si son père était encore vivant

mais il est mentionné comme défunt à la naissance de la première d’entre elles (31

août 1918). Même

si la jeune veuve ne pouvait compter que sur le secours de sa mère, cet appui

restait appréciable. À une date inconnue mais,

selon toute vraisemblance, peu après le décès de son mari, Luisa s’installe

donc à Utrilla. Cependant, même dans un milieu

favorable, il lui fallait subvenir aux besoins de ses quatre enfants.

La situation d’une veuve ayant

charge d’enfants n’est jamais enviable, encore moins à une époque où il

n’existe d’aides familiales publiques d’aucune sorte, et où on considère d’un

mauvais œil une femme en âge de prendre mari ayant fait le choix de vivre

seule. Le mariage s’impose donc comme une solution inévitable, tant

économiquement que socialement. Nul doute que Luisa ait tenu ce raisonnement,

et que son milieu l’ait incitée à franchir le pas.

Toujours est-il que, le 22

novembre 1916, soit moins de deux ans après le décès d’Eusebio,

elle épouse, à Utrilla, un célibataire de 41 ans

(alors qu’elle en a 35), Alejandro Muñoz Camacho. Le

mariage a lieu, cette fois encore, dans l’église Nuestra Señora del Valle.

L’acte de mariage ne fournit

aucune précision sur le métier de l’époux, mais dans les actes de naissance de

ses deux filles, il est déclaré comme propriétaire exploitant (labrador),

au même titre que son père, Vicente Muñoz Gonzalo. Ce

dernier et sa femme, Jacinta Camacho, sans

profession, étaient tous deux originaires d’Utrilla,

où ils habitaient au 1, rue de la Puerta Encima (Porte d’En-haut). Étaient aussi originaires

d’Utrilla les grands-parents paternels, Santiago Muñoz (décédé à la naissance de son petit-fils) et Dominica Gonzalo. Les grands-parents maternels, Calixto Camacho (labrador) et Manuela Mora, (sans

profession) venaient d’un village proche de Medinaceli,

Lodares de Medinaceli. À Utrilla, ils habitaient au 24, rue del

Horno (du Four).

La légende familiale veut que le

curé de la paroisse d’Utrilla ait joué un rôle

décisif dans le remariage de notre grand-mère. Il s’appelait don Bartolomé (Barthélemy)

et a laissé un souvenir impérissable, transmis aujourd’hui encore par les

anciens du village. C’est Pedro Carretero Esteban, qui me l’a rapporté. Cependant que Fonsa s’affaire

dans sa cuisine pour honorer ses hôtes, Pedro, qui n’a pourtant rien d’un

bouffe-curé, dresse un portrait pour le moins sévère de l’impétrant :

« Don

Bartolomé era más bruto que un cerrojo

(Dom Barthélémy était une vraie brute de forge) ».

Et d’appuyer son propos à l’aide

de cette anecdote plutôt édifiante.

Il se trouve

que le patron du village est saint Barthélemy, ce qui fait que le jour de sa

fête, on célébrait aussi celle du curé. Cette coïncidence ne faisait que rendre

celui-ci plus intransigeant quant à l’assistance à l’office. Cette année-là, la

récolte avait été retardée par les intempéries et le 24 août, qui est le jour

de la fête en question, elle n’était pas encore rentrée. Les grains avaient

bien été battus mais on attendait le moment favorable pour vanner à la fourche,

comme cela se faisait à l’époque (et comme cela se ferait encore jusqu’aux

années 1960). Or, le hasard voulut qu’un petit vent se levât en début

d’après-midi et, bien que ce fût dimanche, tout le monde rejoignit les aires de

battage pour en profiter. La chose déplut au curé qui convoqua le maire et lui

intima l’ordre de convoquer tous les paroissiens à l’église. Le maire obtempéra,

car, en ce temps-là, les curés étaient les patrons (los curas mandaban). Bien entendu, le curé ne fit rien pour

abréger l’office et le malheur voulut qu’un orage de grêle éclatât et mît à mal

toute la récolte qui se trouvait sur les aires. La population dut se contenter

cette année-là du peu qui avait déjà été entreposé dans les greniers et qui fut

partagé entre tous.

Tel était le personnage qui

présida à l’union de ma grand-mère et de son second mari. Imaginons la scène.

Chapitre XII

Alejandro Muñoz Camacho

Don Bartolomé sort de son

presbytère pour aller célébrer sa messe quotidienne à l’église paroissiale

Notre-Dame du Val. Au moment où il débouche sur le parvis, il aperçoit franchissant

la porte de ville une forme humaine à contre-jour mais qu’il identifie

immédiatement à sa démarche hésitante. Cet homme qui marche à côté de sa mule,

appuyant son épaule contre la tête de l’animal pour plus de sûreté, ne peut

être qu’Alejandro Muñoz Camacho qui s’en revient

d’une tournée nocturne trop arrosée.

Cet Alejandro n’est pas un mauvais

bougre. Sa sœur Leonarda et lui sont les enfants de

Vicente Muñoz Gonzalo, laboureur, et de Jacinta Camacho, sans profession. Devenu veuf, Vicente

s’est remarié et a eu deux autres enfants, Indalecio

et Francisca. Les deux aînés sont donc orphelins de

mère.

Alejandro n’est pas sot non plus.

Ayant fréquenté l’école, il y a non seulement appris à lire et à écrire (pas à

compter, au grand désespoir des siens) mais y a contracté de plus un goût pour

la lecture et un étrange talent pour la versification. Cela lui valut le surnom

de « poète », qui ne le lâchera plus, ni après son départ ni même longtemps

après sa mort, comme ont pu le vérifier tous ses petits-enfants qui se sont

rendus à Utrilla et qui s’y rendent encore. Il vous

trousse un couplet plein d’esprit à la demande, et l’interprète, en

s’accompagnant de la bandurria, la mandoline locale, sur l’air et le

rythme de la jota.

Il ne nous reste que de très

rares témoignages de son talent :

Cuatro cosas tiene Utrilla

que no las tiene Aragón

la plaza y la plazuela

la puerta Encima, la Hondón.

Quatre

choses a Utrilla

que n’a pas tout l’Aragon

sa place et sa placette

sa porte Haute, celle du Fond.

Le poème qui suit nous a conservé

heureusement une preuve plus flatteuse de son art. À un conseiller municipal

qui lui reprochait de ne pas lui avoir consacré de vers, il répliqua du tac au

tac :

El señor Esteban Nemecio

hombre sin ningún principio

hace la burla del pueblo

y come del municipio.

Le sieur Esteban Nemecio

homme sans aucun principe

se moque des villageois

et mange aux frais du municipe.

Un talent, si rare dans un milieu

rural, lui valait de nombreuses invitations à boire qu’il honorait avec une

constance digne d’éloge. En contrepartie, ce grand dévouement à la cause

poétique lui réservait des retours difficiles à la maison familiale.

Heureusement, il avait su dresser sa mule à palier ses insuffisances

momentanées, aggravées par le handicap d’une semi-cécité car il était borgne et

que sa vue se troublait d’autant plus facilement ; il pouvait désormais

s’en remettre à elle pour rentrer au bercail.

Cet esprit rebelle, sinon

revendicatif car il se contentait de peu pour lui-même, qu’il manifestait à

l’occasion, contribua à lui conférer la stature d’un mythe populaire. Les

communautés espagnoles, très largement issues des classes populaires, qui

s’étaient reconstituées en France après la Guerre Civile, avaient emporté avec

elles un corpus de fables et d’historiettes qui finirent, peu à peu, par se substituer

aux souvenirs d’une réalité qu’elles préféraient oublier. Le héros en était souvent

le grand écrivain et satiriste Francisco de Quevedo, ou

plutôt son reflet populaire, à qui on attribuait toute sorte de bons mots

purement imaginaires, passablement scatologiques ou franchement anticléricaux, un

peu comme si notre bon peuple français attribuait ses propos d’après-banquets

non à un quelconque Toto mais à François Rabelais en personne.

Or, il est avéré que notre

grand-père était parvenu, dans notre cercle familial, à rivaliser avec le grand

Quevedo. À titre d’illustration, et toujours pour

satisfaire à l’exigence de vérité que l’auteur de cette histoire poursuit avec la

rigueur que lui impose la gravité du sujet qu’il a entrepris de traiter, j’en

rapporterai une, « particulièrement significative », comme disent les

universitaires en mal d’adjectifs. Alors qu’il rentrait à l’aube d’une de ces

expéditions nocturnes qui lui étaient coutumières, Alejandro croisa sur son

chemin deux religieuses. En le voyant, elles se signèrent et l’une d’entre

elles laissa échapper une exclamation peu charitable à son endroit :

« La journée s’annonce mal : la première personne que nous voyons

aujourd’hui est un homme borgne. » Les brumes qui enveloppaient l’esprit de

notre bon Alejandro ne l’empêchèrent pas de réagir avec un remarquable à

propos : « Pour voir des p., un œil suffit ».

Tel était notre grand-père ou

telle est, du moins, l’image que nous aimons conserver de lui. Après tout, la

différence n’est pas si grande et chaque collectivité a autant besoin de mythes

que de vérités établies.

Chapitre XIII

Promesse de mariage

C’est à peu près dans cet état

que Don Bartolomé intercepta notre poète dans la rue. Maîtrisant à grand peine son

hilarité, car Alejandro avait aussi le don de faire rire à ses dépens, il lui

enjoignit d’attacher sa mule. Le brave homme obtempéra puis, le béret à la

main, s’apprêta à recevoir la semonce prévisible, en maintenant tant bien que

mal une verticalité qui s’entêtait à lui échapper.

– « Alejandro, sais-tu

encore servir la messe ? Ne me regarde pas avec ces yeux effarés, je ne te

demande pas la lune. Oui ou non ? ».

Le curé interpréta le vague

mouvement de la tête comme un acquiescement.

– « Très bien, alors

suis-moi ». Puis il se dirigea d’un pas ferme vers la sacristie, suivi par

son nouvel acolyte, qui traînait fâcheusement les pieds.

La messe se déroula sans incident

majeur. L’assistance se contenta de manifester discrètement sa surprise en

voyant notre Alejandro en tenue de ville servir la messe à une heure aussi

matinale. Quant aux deux enfants de chœur, condamnés à l’inaction par ce

recrutement inattendu, ils eurent mainte occasion de pouffer en se poussant du

coude, chaque fois que le curé rappelait à l’ordre d’un coup d’œil sévère son acolyte

d’occasion.

À la fin de l’office, Alejandro,

qui avait peu à peu repris ses esprits, accompagna le curé dans la sacristie où

il l’aida à retirer les vêtements liturgiques, puis le suivit, à sa demande, jusqu’au

presbytère. Le curé avait été, quelques années durant, vicaire dans une cure urbaine

et y avait contracté l’habitude de prendre un chocolat pour rompre le jeûne

quotidien, en lieu et place du pain grillé au lard (las migas)

qui constituait le petit-déjeuner ordinaire des paysans. Il invita Alejandro à

l’imiter. Lorsque les deux estomacs furent lestés, le curé se rejeta en arrière

sur son siège, regarda fixement son hôte lequel, embarrassé, détourna les yeux,

puis lui tint à peu près ce discours :

– « Alejandro, quand te

décideras-tu à devenir raisonnable ? Trouves-tu décent, à ton âge, de

continuer à mener cette vie de bamboche ? Tu ne crois pas qu’il serait temps

de fonder une famille ? Je connais tes défauts mais tu as aussi quelques

qualités, même si tu t’évertues à les cacher. Tu as bon cœur et tu aimes les

enfants. [Après un silence qui parut très long au pauvre Alejandro] Tu connais

Louise, la fille de Pedro et Joaquina. Tu sais dans

quelle triste situation elle se trouve : contrainte d’élever seule ses

quatre petites. Elle est encore belle malgré ses trente-cinq ans, elle vient

d’une famille honorable, et je crois bien que tu ne lui es pas indifférent. Qu’en

penses-tu ?

…

Veux-tu que je lui parle ?

….

C’est bon, j’y consens. En

attendant, fais de ton mieux pour la mériter en te conduisant dignement. »

C’est ainsi qu’Alejandro Muñoz Camacho épousa Luisa López Rangil, veuve García.

Chapitre XIV

Noces de larmes

Le mariage fut

célébré le 22 novembre 1916. Les fiançailles n’avaient pas duré plus que ne

l’exigeait la publication des bans, les deux ans qui s’étaient écoulés depuis

le décès d’Eusebio Garcia pouvant passer pour un

deuil décent. Les formes avaient donc été préservées malgré l’urgence.

De la cérémonie il ne nous est

rien parvenu d’autre que l’acte signé par le juge municipal, don Faustino Ejido Sanchez, à l’issue de l’union religieuse bénie

par le curé dans l’église de Notre-Dame du Val. On peut supposer qu’elle fut

modeste. Les témoins sont deux inconnus, Manuel Sancho et Clemente

León. Plutôt que par la magnifique façade baroque, on imagine que le maigre

cortège entra dans le temple par la porte latérale réservée à l’usage

quotidien.

L’esprit n’était pas à la fête,

surtout pour notre grand-mère. Dans le cadre familier de l’église paroissiale,

comment n’aurait-elle pas songé à la cérémonie de son premier mariage ? Elle

avait dix-neuf ans alors et toutes ses illusions de jeune fille ; elle

s’unissait à un homme qu’elle avait vraisemblablement aimé et qui, plus âgé

qu’elle et pourvu d’un vrai métier, lui assurait la perspective d’une sécurité

relative. Elle en avait désormais trente-cinq et portait sur ses épaules le

poids de plusieurs années de malheur. L’avenir ne s’annonçait pas

particulièrement rose non plus, même si la perspective de ne plus être seule et

de sortir de la maison paternelle la consolait quelque peu. Elle n’oubliait pas

non plus ses quatre enfants restés au logis avec leur grand-mère, qu’il

faudrait élever avec les maigres moyens dont disposerait le couple. Elle ne se

faisait, en effet, aucune illusion sur la capacité de son nouvel époux à

exercer avec quelque constance un métier suffisamment rémunérateur.

Cette noce eut des accents de

tragédie grecque, tant étaient contrastées les humeurs de chacun des deux

époux. La mariée passa sa nuit en prières, enfermée dans sa chambre, devant la

photo de son défunt mari. Pendant ce temps, Alejandro faisait honneur à la

compagnie de ses amis, transformant ce repas de mariage en un enterrement de

vie de garçon. La légende raconte qu’il fut particulièrement gai et inventif,

jusques et y compris dans le chant qui clôt toute fête villageoise castillane,

cette despedida en forme de jota

aragonaise, que mon père, qui l’avait recueillie de sa propre bouche, me chanta

plusieurs fois mais dont je n’ai malheureusement pas noté le texte. En

revanche, la mémoire orale de la famille a conservé certain couplet qui, s’il

ne révèle pas un goût considérable, démontre qu’en toutes circonstances,

Alejandro conservait son talent d’improvisateur. Le marié l’aurait chanté en

pleine nuit à notre grand-mère :

Luisa, esposa querida

enciende candela y mira

que quiere mear

la Laura

y quiere cagar

la Elvira ».

Louise, mon

épouse chérie

allume la chandelle et vois :

Laure veut

faire pipi

et Elvire faire caca.

On a pu constater, depuis, que le

couplet appartenait aussi au répertoire collectif du village d’Utrilla, au point que les deux bébés cités n’étaient connus

des habitants que par cet épisode nocturne autant qu’intempestif. J’ai ainsi pu

comprendre pourquoi la dénommée Elvire, notre mère, n’a jamais voulu retourner

à Utrilla : sans doute voulait-elle éviter le

rappel d’une affaire si peu flatteuse pour son image.

Chapitre XV

D’Utrilla à Arcos

Le couple resta

quelques années à Utrilla, où naquirent leurs deux

filles, successivement le 31 août 1918, et le 11 février 1920. La naissance de

la première fut saluée d’un bon mot de son père que m’a rapporté Pedro Carretero. Il aurait dit à la cantonade : Ma femme, cinq

du premier coup (Mi mujer, del

primer parto, cinco).

Sans tomber dans le ridicule de l’exégèse d’une brève de comptoir, je me

permettrai de souligner tout le sel de cette remarque : outre qu’elle

exprime de façon cruelle le changement radical que l’existence de cette nichée

d’enfants impliquait pour ce célibataire endurci, elle dénote chez lui une

prise de conscience, peut-être un peu tardive, de la gravité de sa nouvelle

situation.

De fait, il y a lieu de se

demander comment le couple parvenait à subvenir aux besoins d’une famille aussi

nombreuse. Les revenus des terres devaient à peine suffire, avec les produits

du potager et de la basse-cour, à couvrir les besoins alimentaires. On a du mal

à imaginer d’où était tiré l’argent nécessaire à l’entretien des enfants, de la

maison, des bêtes et de l’outil de travail. Les grands-parents survivants étaient-ils

en mesure d’y contribuer ? Ce n’est pas certain, car nous n’avons pas affaire

à des rentiers : une fois qu’ils avaient cédé leurs terres à leurs

enfants, les vieux étaient plutôt une charge qu’un soutien.

Toujours est-il qu’après la

naissance de la deuxième fille du couple, la famille se transporta à Arcos de Jalón, simple bourgade que la construction

d’ateliers liés à l’exploitation de la voie ferrée Madrid-Barcelone avait

transformée en une petite ville active. La décision était mûrement réfléchie et

le départ d’Utrilla, définitif. À preuve, le fait

qu’Alejandro vendit, avant de partir, à sa sœur Leonarda,

les terres qui lui étaient revenues de l’héritage de leur mère. Muni de ce

pécule, il pourrait faire face à toute éventualité en attendant un salaire

régulier.

Le père décrocha à Arcos un emploi de facteur. Ce fut sans doute la seule

occasion de sa vie où sa relative maîtrise de l’écrit lui fut de quelque